記事のなかから多くの読者が「もっと知りたい」とした話題を掘り下げる「インサイト」。今回は「ユーロパレット販売認証を取得、JPRが日本初」(10月5日掲載)をピックアップしました。LOGISTICS TODAY編集部では今後も読者参加型の編集体制を強化・拡充してまいります。引き続き、読者の皆さまのご協力をお願いします。(編集部)

◇

認証・表彰欧州で普及している物流パレット「ユーロパレット」の販売認証を、日本パレットレンタル(JPR、東京都千代田区)がこのほど国内で初めて取得し、10月5日に販売を開始した。折しも日本ではパレット標準化の取り組みが官民を挙げて進められている。ユーロパレットはサイズも運用方式も日本が目指すものとは異なるが、その事情を知れば、標準化や運用方式の大切さへの理解が深まる。

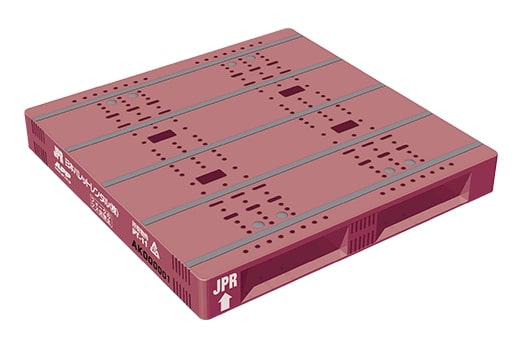

JPRによると、同社は今回、「EPAL」(イーパル)の略称で知られるドイツの非政府組織European Pallet Association(ヨーロピアン・パレット・アソシエーション)から、ユーロパレットの販売認証を取得した。ユーロパレットは、1200×800ミリなどのサイズで規格化されたパレットのことだ。

▲ユーロパレット(出所:JPR)

EPALは一定の品質を担保できる企業だけに、「製造」「補修」「販売」の認証を与えている。JPRもEPALから販売体制などに関する審査を受けて合格した。今後は年に一度の監査も受ける。販売するのもアジアや欧州の製造認証を得たメーカーのパレットだ。EPALの刻印がなされ、規定品質を満たしていることを示している。

「等価等枚交換」支える認証制度

「等価等枚交換」支える認証制度

EPALが厳格な認証制度を設けている理由は、ユーロパレットが「等価等枚交換方式」に基づいて運用されているからだ。物流企業や荷主企業の間で使い終わったパレットを容易に安心して交換できることで、物流をスムーズかつスピーディーにしている。

JPRが認証を取得したことは、欧州向け輸出を行う国内企業にとって朗報となった。これまではユーロパレットを商社などを経由して調達していたが、手間がかかった。小ロットで買うことも難しかった。そのためパレットを使わなかったり、別のパレットで輸出を行ったりし、現地到着後にユーロパレットに積み替えることも多かったという。

貿易立国の日本なのに不思議な感じもするが、欧州向け輸出は北米・中国向けと比べれば量的に少ないため、対応が後回しになっていた面があったようだ。「遠い欧州への輸出だとパレットの回収が難しく、ワンウェイのものが選ばれることがある」(業界関係者)という。

しかし、ユーロパレットの根幹にあるのはワンウェイ、言わば「使い捨て」とは正反対の「資源の循環」だ。それは「効率化」と並ぶパレット運用の世界共通理念でもある。日本のパレット標準化は、欧州とはサイズも異なり、運用方式も「等価等枚交換」ではなくレンタルと共同回収の方式で進んでいるが、基本的な考え方については先輩格の欧州から学ぶところは大きい。

日本、欧州方式ではなく豪州を手本に

日本、欧州方式ではなく豪州を手本に

日本のパレット標準化は、戦後間もない1949年、当時日本通運に勤務していた平原直(すなお)氏(後の日本パレット協会初代会長)が神戸港で米国製品のパレチゼーション作業を初めて見たことが起点となった。それ以降70年代にかけて、平原氏らが政府に働きかけて欧州を手本にした標準サイズ化と運用の仕組み作りが試みられたが、うまく行かなかった。日本は民間企業が中心となり、オーストラリアを手本にレンタル方式が広がっていった。

▲11型(1100×1100ミリ)のパレット

その後、2021年度の政府の総合物流施策大綱に基づき、官民物流標準化懇談会・パレット標準化推進分科会で官民を挙げた標準化の議論が加速。分科会はことし6月の中間とりまとめで、「これからパレット化を図る事業者に推奨する規格」と断った上で、標準サイズを11型(1100×1100ミリ)とした。働き方改革による手荷役作業の軽減や長時間労働の解消、新型コロナウイルス禍を背景としたEC(電子商取引)の急拡大への対応といった時代の要請が標準化の背中を押した。

ようやくパレット標準化の道筋が見えてきた日本だが、アジアでは国際的なパレット普及を主導する立場にある。各国の政府機関が入った「アジアパレットシステム連盟」(APSF)での話し合いで、規格乱立を防ぐために日本で普及する11型と12型をアジア共通サイズとして循環させる合意をすでに形成した。中国や韓国の協力も得て、現在はその具体化に向けた作業が進められている。(編集部・東直人)