話題昨年8月に開催された「第一回物流DX会議」は、物流における個別工程での効率化の限界を乗り越え、各工程やシステムがつながった物流のあり方を検証するため、物流デジタルサービスの先進的プロバイダーが集結し、連携で生まれる新しい物流像を模索する取り組みとして発足した。

あれから1年を経て、「第二回物流DX会議」の開催が決定した。当初より、ただ一過性のイベントではなく継続して協調領域を目指す取り組みは、これまでの施策を確認し、さらに次の段階へと前進する局面を迎えている。

今回の第二回物流DX会議は、物流業界にどんなメッセージを発信するのか。

個別最適から全体最適へ、求められる協調領域の構築

個別最適から全体最適へ、求められる協調領域の構築

物流は、荷主(発荷主・着荷主)と物流事業者(3PL、倉庫会社、運送事業者)、さらに顧客へと、車や人を介してつながっていく。サプライチェーンごとに役割が違う多様な工程があるからこそ、連携して、限られた物流リソース(車・倉庫・人)を社会全体で最大活用しながらモノを運ぶ取り組みが、真の物流課題解決には必要である。

一方で、多様な工程ごとの効率化を加速させてきたのは、その領域でより優れたサービスを適用しようとする競争の結果でもある。各工程ごとにデジタルサービスが競い合うことで個別の機能は磨かれるが、他領域への連携や情報伝達ではアナログに頼るなど、物流業界全域の効率化、ユーザーが使いやすい環境とは言えない状況であり、それこそが物流革新を阻害する要因の1つであると指摘されてきた。

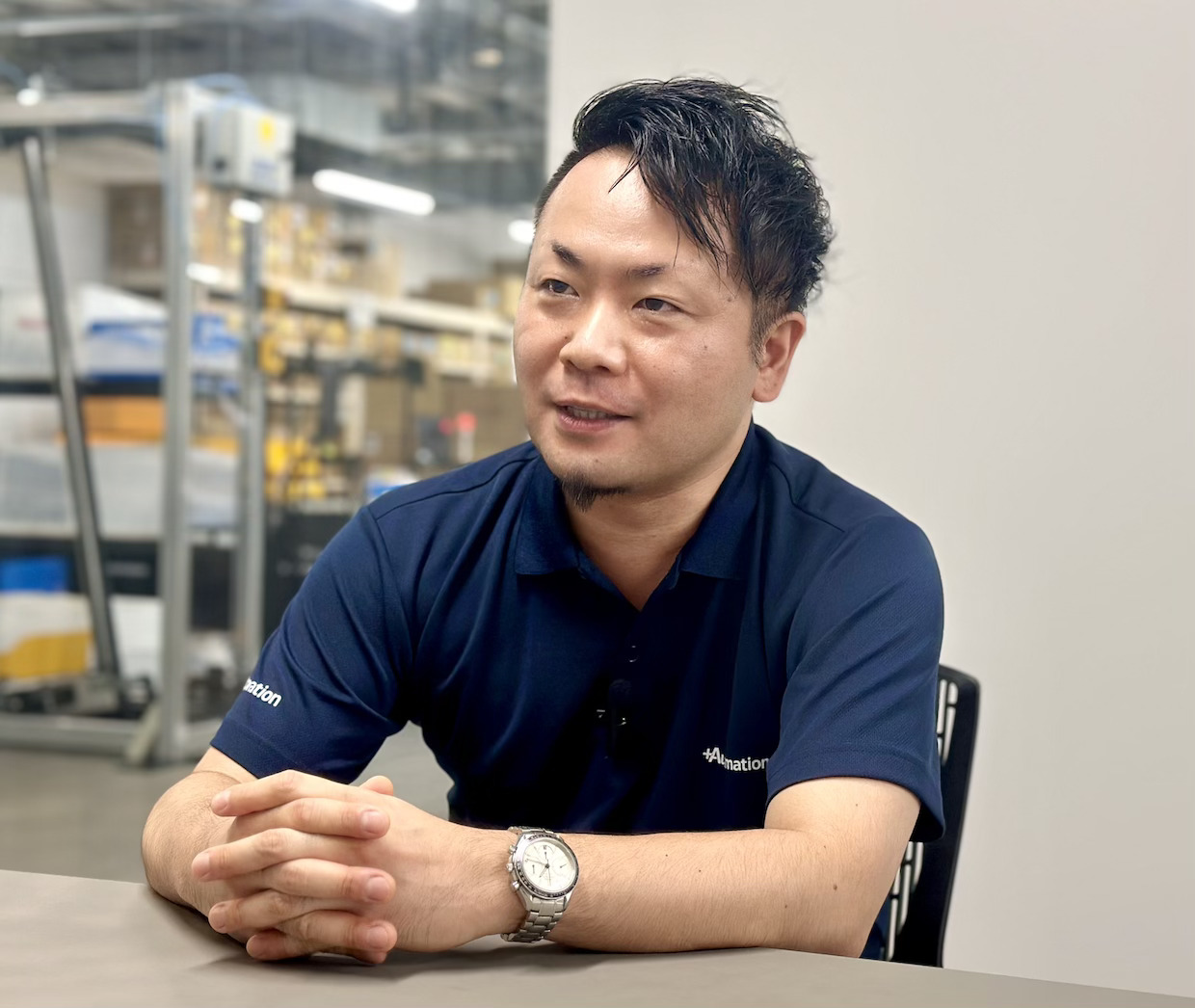

▲物流DX会議旗揚げメンバーのプラスオートメーション・田口智士氏

物流DX会議は、まさにそんな個別最適ではなく全体最適を目指して、物流デジタルサービス各分野の先進的プロバイダーが集結し、協調と連携で生まれる新しい物流像を模索する取り組みである。物流DX会議の旗揚げメンバーの1社であるプラスオートメーション(東京都江東区)戦略企画部部長の田口智士氏は「物流の根本課題を解決するための仲間集め」と表現する。

物流リソースの不足を解決するための取り組みは、もっと効率的な連携で情報をつなげることで解決可能なものではないか。足りないのは、それぞれのプレーヤー、仲間同士がつながる共通の仕組みではないか。そんな、DXサービスプロバイダーの気付き、問題意識が物流DX会議旗揚げのきっかけとなったと言えるだろう。

「機能は競争、つながりは協調」に賛同する仲間、連携する仲間が拡大

「機能は競争、つながりは協調」に賛同する仲間、連携する仲間が拡大

昨年の第一回物流DX会議には、自動配車、庫内作業の可視化、車両手配のDX、物流ロボティクス、バース管理、倉庫管理システムの分野から1社ずつ、計6社が参加。個別最適化からより広い領域での最適化、各工程のシステムがつながる物流の未来像とその課題などが議論された。

競争だけではなく協調領域の構築で、より多くのユーザーが共同で物流リソースを有効活用でき、物流サービスにアクセスしやすくする仕組み作りは、参加企業が総論では賛同しながら、その実現においては「各論」での実証が必要というのが、第一回会議の結論であり、「協調領域の模索を続けよう」という方向性が示される形でまとめられるとともに、連携の枠を広げるため、さらに多くのプレーヤーの参加が呼び掛けられ、取り組みの継続と拡大に向けた挑戦が表明される形となった。

▲第一回DX会議の様子。第二回は3倍規模にまで拡大する

そして迎える「第二回物流DX会議」では、参加企業が6社から18社へと3倍に拡大した。各工程ごとに複数のシステムベンダーが参加し、協調領域という土台の上で、ユーザーにとって理にかなったサービスの選択を可能とする仕組みへと拡張するなど、着実にその意義が物流業界に認められていることが示された。「機能は競争、つなぎめは協調」という考え方が物流の共通認識になりつつあることが、参加企業の拡大からもわかる。

理想論で終わらない、各論の実証で連携を具体化する第二回物流DX会議

理想論で終わらない、各論の実証で連携を具体化する第二回物流DX会議

第二回物流DX会議では、前回会議からの前進を明示し、「引き続き賛同する仲間を増やしていくこと」「理想論に終わらず各論を作ること」を目標としながら、ただ、こうなればいいのにではなく、そのための実証を行い根拠を作る協議や検証を進めながら、協調の成果を具体化していく工程へと進む。

(イメージ)

例えば、庫内作業データ可視化ツールや自動搬送ロボットの稼働データと、クラウド録画サービスを連携することで、データと映像両方をつなげてより広い領域を可視化すれば、どんな現場改善ができるのか。あるいは、WMSと自動搬送ロボットの連携の精度を上げることで、これまで当たり前の作業領域以外でも、より効率化した現場構築が可能ではないかなど、新たな仲間との連携、より絆を深める連携など、分野の異なるサービスプロバイダーが「つながる」ことで生まれる相乗効果が検証される。第二回物流DX会議では、こうした各論の実証に取り組んだ8事例が紹介され、なにを目的として連携したのか、連携により何がわかったのかなど、次の前進に向けた課題や目標も明らかになる。

ただ理想論に終わらず、実際に多くの企業がアクションを起こしたことで、協調領域の取り組みが物流革新の主流へと成長している。そんなこと実現は無理だろうという考え方から、乗り遅れたら大変という考え方へと変化して、物流を止めないという共通目標を持つもの同士の強力なムーブメントとして、さらに推進力も強まるのではないだろうか。田口氏は、「物流DX会議への関心の高さが、多くの実証につながり、8事例以外にも検証事例はたくさん生まれている。第3回、第4回と続けるなかで、そうした事例も紹介されることになり、さらにたくさんの仲間が増えるはず」と語る。

DX会議の取り組みが、物流革新のメインストリームに

DX会議の取り組みが、物流革新のメインストリームに

また、今回の物流DX会議には、荷主や3PL事業者も登壇し、現場ユーザーの視点で協調領域の意義とビジョンが語られる予定である。サプライチェーン全体の変革を目指す取り組みらしく、システムの提供側だけではなく、利用する側からの多角的な視点で検証することで、2024年問題の解決に向けた回答を用意し、国を支えるインフラである物流の課題克服にどう向き合うかという、重大な取り組みへと拡大していく。

田口氏は、「そのためにも、できるだけ多くの人が関わることが大事」と言う。システムベンダーだけでなく、物流企業の主体的な関わり、さらには法整備など国としての関与の重要性も増す。まずはベンダー側のインターフェースを合わせるところからスタートしながら、ツールとして使うユーザー、さらに官公庁まで、参加プレイヤーの数を増やすことで、内輪だけの取り組みに終わらない実効性のあるアクションとして広がっていくことが必要となる。物流DX会議に興味、関心を持ち、積極的に参加する企業や関係者が増えることで、物流革新のメインストリームとなっていくことが期待される。

第二回物流DX会議で共有される実証事例が、さらに大きな連携へのきっかけとなる。もはやその取り組みに乗り遅れることが、物流業界の傍流になることにつながりかねない、そんな大きなムーブメントに成長していくだろう。