話題ほかの業界と比較して格段に難易度の高い課題があるのが、食品物流の領域である。

品質保持、温度管理の重要性はいうまでもない。特に冷凍・冷蔵が必要な商材では、厳密な温度管理が絶対条件であり、保管や運送における制約や要件も厳しい。賞味期限に基づいた管理、フードロス削減も食品物流ならではの難易度の高い運用が要求される。冷凍冷蔵技術の進歩や、EC(電子商取引)需要などが冷食市場を拡大し、商品別、ロット別の多品種高頻度の管理・配送オペレーションの構築でも、さらに管理運用が複雑化するばかりだ。

シーネット執行役員営業本部長の鈴木喬氏は、こうした食品物流特有の課題を「当たり前にできる」ことこそ、同社のクラウド型WMS(倉庫管理システム)「ci.Himalayas」(シーアイヒマラヤ)の強みであり、特に「食品物流での運用に対しては絶対の自信がある」と語る。

▲シーネット執行役員営業本部長の鈴木喬氏

食品物流特有の課題に対応する独自の機能性

食品物流特有の課題に対応する独自の機能性

多種多様なWMSが市場にある中で、ci.Himalayasならではの食品物流における強みとは何か。鈴木氏は「まず、基本パッケージで、WMSに必要な業務のほとんどを網羅できるポテンシャルを備えていること」を挙げる。

物流一筋で30年以上にわたりWMSによる倉庫管理の最適化に取り組んできたノウハウと経験の積み重ねは、新規ベンダーにとっては真似のできない強みだ。クラウド型WMSの売り上げシェア13年連続の1位という実績も、その評価の表れといえるだろう。多様な業界への導入実績の中には、もちろん食品物流現場で成果を発揮した事例も多数積み上げられており、WMS市場を先導する企業ならではの実績が、また次の新たな運用事例へとつながっている。

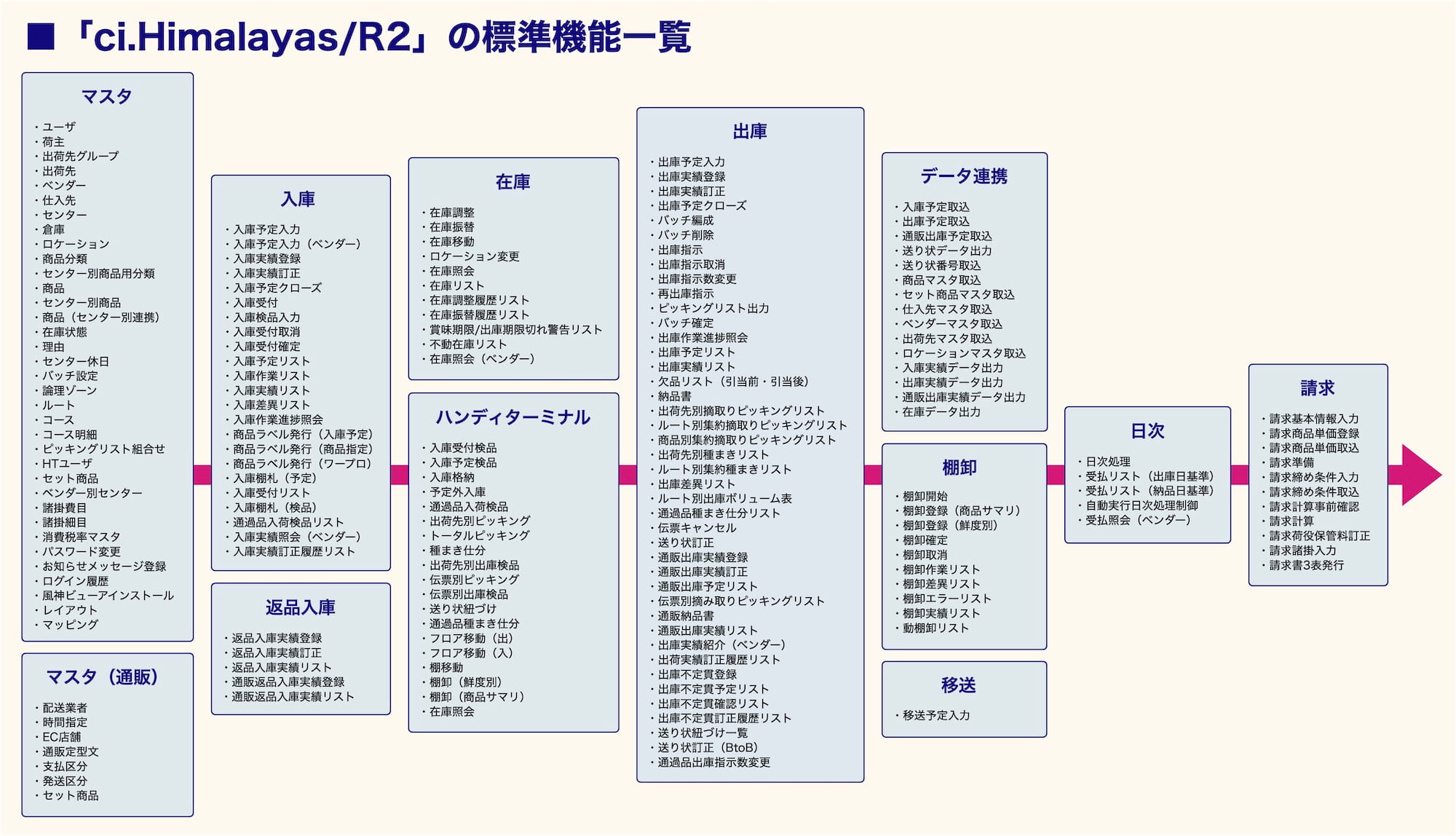

代表的なシステム「ci.Himalayas/R2」には入庫・在庫・出庫・棚卸・返品・請求など210以上の機能を標準搭載。さらに、この基本性能に、食品物流向けの専用機能を加えた「ci.Himalayas/X」は、食品物流向けの専用機能を追加した標準仕様となっており、食品関連のメーカー、小売・卸業や、フードサービス業、3PL事業などの食品物流に特化したシステムとして、食品関連企業の物流効率化を支えている。

これまで積み上げた知見を、食品物流の最適化のための標準パッケージとして提供することで、事業成長のタイミングや、柔軟な社会情勢の変化を逃さない食品物流の最適化に貢献している。

市場の評価が証明する、食品物流支えるWMSのこだわり

市場の評価が証明する、食品物流支えるWMSのこだわり

さらに、鈴木氏が強調するのは、「処理スピードの速さ」へのこだわりである。

多品種多頻度の管理・配送などが要求される食品物流では、データを取り込んで処理するまでにほんの少しでも時間がかかることで、作業全体の大きなロスに直結する。コンビニエンスストア向け配送では、1日あたり何万件という処理も必要となるだけに、その1件1件でのコンマ数秒の遅れが積み重なれば、現場の生産性が低下し、作業ストレスも増加する。基幹システムからのデータ取り込みとその処理スピードだけではなく、現場作業者が日常使用しているハンディターミナルのレスポンスの早さなどにもこだわることが、生産性が高く、作業ストレス低減と快適な労働環境の構築にも役立つ。実際の運用で体感した早さや使いやすさが高く評価され、導入が広がっている。処理能力の早さはカタログで見えにくい部分だけに、その実績こそが、食品物流におけるシーネットの優位性を証明しているといえるだろう。

▲物流の中核でクラウド連携を実現するci.Himalayas

WMS選びの過程で明らかになるci.Himalayasの優位性

WMS選びの過程で明らかになるci.Himalayasの優位性

数あるWMSの中から、どのソリューションを選択するかは、事業の方向性を左右する重要な決断ともなる。導入する企業は、どんなポイントで最適なWMSを選べばいいのか。

鈴木氏は、初めてのWMS導入を考えているという企業に、「導入して終わりではないだけに、まずはスモールスタートからの運用と検証を積み重ねていくことも大切」だと語る。“こんなことがしたい”という課題や思い、求める機能のイメージを具体化すること、ソリューションを選択するのではなく、最適化に向かって伴走するベンダーを選ぶ姿勢も必要とアドバイスし、本格導入の前にデモンストレーション運用するなどでシステムの理解度を高めておくことも大切と呼びかける。

また、多様なベンダーが、カスタマイズへの対応力などもセールスポイントに掲げているが、最初からそこに頼ることなく、まずは標準パッケージをどれだけ有効に活用できるかを見極めることも、WMSの選択においては重要な要素だと鈴木氏は指摘する。

ci.Himalayasの導入においても、カスタマイズにこだわらず、パッケージそのままでの運用から始める導入事例がほぼ半数を占めるという。特に、これまでのExcel(エクセル)ベースでの管理や、旧型のレガシーシステムからの転換において、短期導入を重視した企業では、まずは標準パッケージからの運用で成功した事例も多い。WMSとしての基本性能が優れ、標準パッケージとして十分に現状課題への対応能力を備えていることで、短期導入でも成果を発揮できるci.Himalayasの強みが生かされているといえるだろう。

例えば、補助金を活用した導入では、定められた導入期限の厳守が必須である。また、繁忙期での課題を積み残したまま、一時的な作業員増員などでしのいでいたケースでも、いよいよその人材の取り合いも深刻化する状況である。物流法の改正で、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)取り組みが活発となれば、ソリューション導入の順番待ちなどで重要なタイミングを逸することもあり得る。まずはパッケージのスモールスタートから、必要に応じた機能強化を検証していくことも、WMS導入で見据える事業成長の戦略であると鈴木氏は訴える。

開発チームだけではなく、営業・サポートチームのスピード感と提案力も、ソリューション選びの重要な要素となるだろう。物流業界での長年にわたる実績と経験で培われた、充実した標準機能、短期導入の実現、強力なサポート力が、難易度の高い食品物流の運用でも、その機能を最大限に発揮する。

食品物流プラットフォーム構築へ、その中核となるシーネット

食品物流プラットフォーム構築へ、その中核となるシーネット

今後、CLO(物流統括管理者)などが主導する物流構築が一般化することで、倉庫内だけではなくそこにつながる前後工程まで含めたサプライチェーン全般の最適化の検証も進むだろう。

サプライチェーン全体の最適化という目標に向けて、「もはや、WMSだけで物流革新を推進していくことはできない」と鈴木氏はいう。倉庫とトラック輸送などがより緊密に連携していくことが、より切実に追求されていくことになるだろう。

倉庫管理の最適化、在庫や入出庫の適正管理のみならず、TMS(輸配送管理システム)や、バース管理システムなどとも連携した物流の構築、さらに一歩先を見据えた取り組みが必要になる。シーネットが目指すのは、前後工程などのベンダーと連携しながら、協調領域で社会課題解決を目指していくこと。そしてそのチームの中心、ハブ機能の中核としてci.Himalayasを位置付ける。老舗、スタートアップを問わず、志を同じくするベンダーそれぞれの得意領域を“つなぐ”中心となることが、物流一筋で課題解決に取り組んできた同社の使命といえるだろう。数々の企業に採用されてきた実績は、それだけたくさんの企業やソリューションをつなぐ中心となってきたことの証でもある。

鈴木氏は、「食品物流を最適化できれば、そのほかの領域に応用することも容易になる。だからこそ、私たちがもっともこだわりを持って取り組むのが食品物流の領域。食品物流の分野においては、私たちが各工程の連携を主導して、食品物流のプラットフォーム化を実現したい」と語る。現在、各ベンダーとの協議も進めているといい、近々その連携の取り組みに関する、具体的な発表も予定しているという。

WMSベンダー単独の働きかけや個別領域の効率化ではなく、多様な同士を巻き込んだ、サプライチェーン全体の改革へ、今まさに、同社の誇る“つなぐ力”の真価が発揮されようとしているのである。