話題紙の納品伝票が依然として主流の物流業界では、人手不足の深刻化や倉庫作業の逼迫が続くなか、印刷・保管のコストがかさむうえ、伝票仕分けや検品、受領確認に時間を要することが現場に大きな負担をかけている。納品伝票の電子化が実現すれば、出荷企業(発荷主)と入荷企業(着荷主)の双方の業務効率化やトラックドライバーの労働時間短縮にもつながる効果が期待されるが、その普及は進んでいない。

この状況を打破するため、昨年11月に日本パレットレンタル(JPR)が調整役を担い、メーカー、物流事業者、卸売、小売など11社の協力のもと、東急ストア東扇島流通センターで「納品伝票電子化のパイロット事業」を実施した。多くの企業がメリットを理解し、一歩を踏み出すきっかけを求めていたなか、JPRが裏方の調整役を担うことで、納品伝票電子化という大きな試みが動き出した。このパイロット事業に携わったJPRデジタルロジスティクス事業開発部の検崎朴郎氏と渡邉安彦氏の言葉からは、“膠着状態”ともいえる伝票電子化に突破口を見出そうとする、物流インフラ会社の使命感が感じられた。

なぜ紙の納品伝票は今も残るのか

なぜ紙の納品伝票は今も残るのか

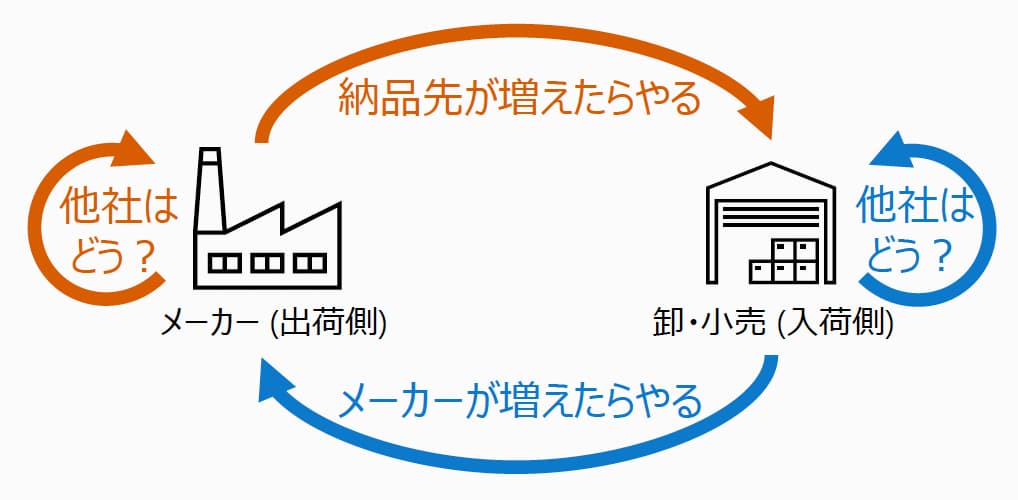

国や業界団体が納品伝票の電子化を推奨して久しい。ところが実際に導入が進む事例は限られており、多くの現場では依然として紙の伝票が主流となっている。その最大の理由は、発荷主と着荷主の双方が同時に電子化へ移行しなければ、紙と電子の二重管理が発生してしまうという構造的な問題だ。

その背景についてJPRの検崎氏は、「『自社が電子化しても、取引先の多くが紙のままだったら手間が減らない』という空気感が強く、先行導入を決断できる企業が少ないため膠着状態が続いています」と分析する。

こうした膠着状態を解消するには、複数の発荷主・着荷主が同じタイミングで取り組みをスタートさせる必要がある。求められているのは、電子化への意思を持つ企業の集まりと、現場に即したパイロットケースを行うための環境構築だ。

その点、JPRはもともとレンタルパレット事業によって業界全体を横断するネットワークを築いている。パレットを活用するうえで複数の企業や物流会社と連携し、拠点間の課題を解決してきた実績があることから、その強みを電子化にも応用し、単なるシステム導入だけではなく、企業間調整やオペレーション支援を含めて一気通貫でサポートするというわけだ。

その点、JPRはもともとレンタルパレット事業によって業界全体を横断するネットワークを築いている。パレットを活用するうえで複数の企業や物流会社と連携し、拠点間の課題を解決してきた実績があることから、その強みを電子化にも応用し、単なるシステム導入だけではなく、企業間調整やオペレーション支援を含めて一気通貫でサポートするというわけだ。

参画企業が「実行可能な運用」と評価

参画企業が「実行可能な運用」と評価

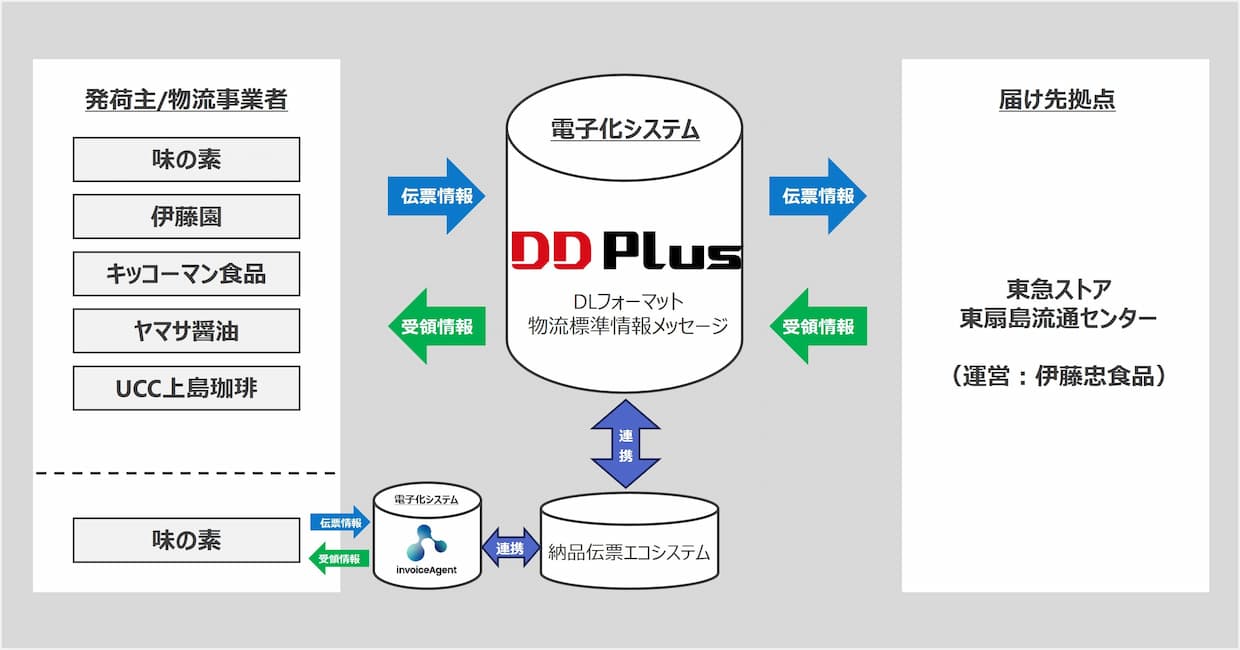

こうした背景のもと、JPRが企画した今回のパイロット運用は、参画メーカーから東急ストアの物流センターに向けた納品伝票をすべて電子化するという思い切った形をとった。事前出荷情報の提供に留まらず、電子受領確認までを含めたプロセスを実証した点が、従来の伝票電子化と一線を画すポイントだ。

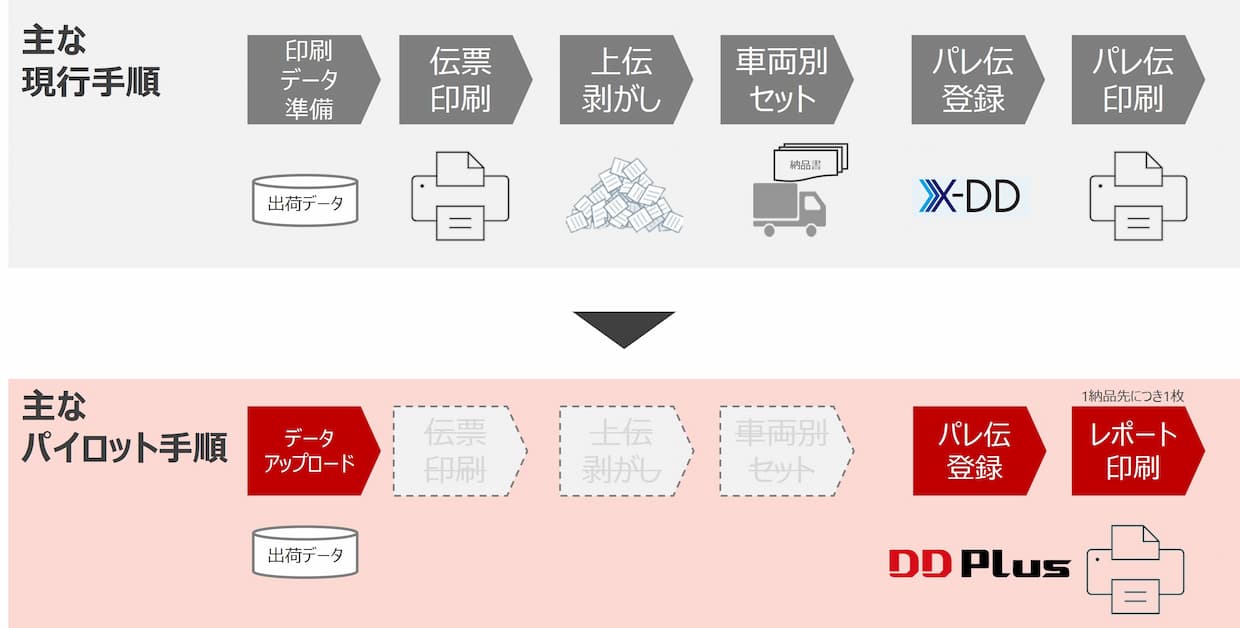

▲伝票電子化パイロット運用の概要図。伝票情報の受け渡しにJPRの納品伝票電子化・共有化システム「DD Plus」(ディーディープラス)を用いた。

「短期間とはいえ、受領確認まで完全に紙をなくして業務を進められるかを試すのは初めてに近い取り組みです。想定以上にスムーズに回ったことで、各社とも『これなら実行可能な運用だ』という自信を得られたと思います」(検崎氏)

今回のパイロット運用の対象は、発着荷主ともに取引先の一部にすぎない。とはいえ今回の成果が、ほかの企業にも電子化を呼びかける後押しになるだろう。今後は、食品物流だけでなく、他業種への横展開も期待される。

JPRが果たす電子化の推進力

JPRが果たす電子化の推進力

今回、JPRが中立的な立場で裏方の調整役を務めたことも、成果を後押しした大きな要因だ。

▲JPRデジタルロジスティクス事業開発部グループ長の渡邉安彦氏

「出荷の現場では納品直前の深夜に、翌日のトラックごとに膨大な伝票を印刷、仕分けして束を作る作業があり、5時間近くかかる拠点もあります。これを紙のまま続けるのは大きな負担ですし、着荷主(物流センター)側も各社ドライバーから受け取る様式の異なる伝票を検品時にいちいちチェックしなければならず、相当な労力がかかっています。そうした現場の事情を踏まえ、まずは期間限定でも実際に電子化することで『意外と支障なく回る』ことを確認していただくことが、膠着状態を解消する糸口になると考えました」(渡邉氏)

JPRは、発着荷主だけでなく、関係する企業間の利害調整にも一役買っている。発荷主側の物流会社にとっては印刷コストや伝票仕分け作業、ドライバーの荷役付帯作業の削減が切実な課題。複数荷主から受託している場合はなおさらだ。メーカーも効率化に対する認識は強いが、1社だけで委託先(物流会社)の運用を変えることはなかなか難しい。一方、着荷主の物流センターでは、紙伝票による検品や受領確認の手間を減らしたい意欲が高い。発着双方の荷主・物流会社が取り組みの意義を理解し、電子化への移行を同時進行で進めるのがキーポイントだ。

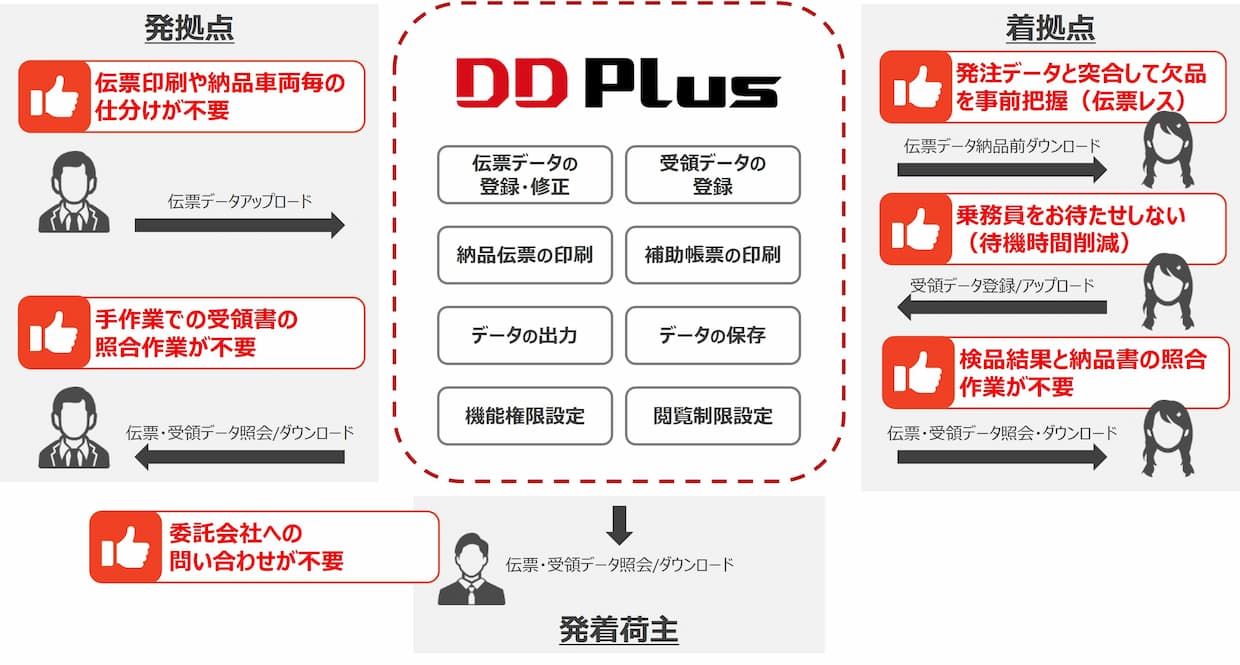

▲発着双方の関係者が抱える業務課題のイメージ

業界標準に準拠したデータフォーマットの活用

業界標準に準拠したデータフォーマットの活用

また、今回のパイロット事業で使用したデータフォーマットは、業界標準との整合性を考慮したものとなっている点も評価したい。流通経済研究所や帳票システム大手のウイングアーク1stが参画し、「納品伝票エコシステム」を介して異なるアプリケーション間でデータ連携が行われたほか、日本加工食品卸協会が推進する「メーカー卸間次世代標準EDI」の取り組みとも足並みをそろえている。業界全体のデータ標準化を前提とした取り組みとすることで、納品伝票電子化が一過性の施策ではなく、広範な普及に向けた足がかりとなることが期待される。

物流現場の実証実験が示した電子化の可能性

物流現場の実証実験が示した電子化の可能性

繰り返しになるが、今回のパイロット運用の収穫は、納品伝票電子化の効果だけでなく、滞りなく運用ができることが確認できたことである。そして、11社という多数の企業が同時にパイロットを行ったことに大きな価値がある。キックオフからわずか1か月半で実証に漕ぎつけ、印刷・照合・保管などの作業が大幅に減り、現場に混乱も起きないことが確認された。実際に業務フローを回してみた結果、「電子化のハードルは高くない」という現実的な評価が得られた点は、今後の導入を検討する企業に大きな安心感を与えるだろう。

▲納品伝票発行作業の現行手順とパイロット運用手順。パイロット運用では30%〜75%の作業工数削減が確認されたほか、検品や受領データの返送、受領確認の手順についても大幅な作業工数削減が確認できた。

さらに、検品後の受領データを電子で返送できるようになり、紙の受領書に頼らずとも発荷主・物流会社・着荷主の関係者がスムーズに情報を共有できる形が整った。これにより、発荷主が伝票と受領書の照合にかける時間やタイムラグが削減されたほか、ドライバーが物流センターの事務所で受領書の発行を待つ時間が減るなどの効果が得られた。

「従来の実証実験は、納品データを送るだけで『受領は紙で返す』形が多かったため、紙伝票をなくしきれませんでした。今回のように受領まで電子化できたことで、紙を本当にゼロにする道筋が見えたのは大きいですね」(検崎氏)

伝票電子化がもたらす業界変革

伝票電子化がもたらす業界変革

今回のパイロットが成功したことで、納品伝票電子化への動きは加速しそうだ。今回の取り組みをきっかけに電子化が進めば、紙を印刷・仕分け・廃棄する負担が一気に削減されるだけでなく、物流会社やドライバーの動きも大幅に合理化される。

▲JPR執行役員デジタルロジスティクス事業開発部の検崎朴郎部長

「このパイロットで納品伝票電子化は将来の課題ではなく、現実味のある取り組みになりました。近い将来100%電子化されたセンターも出てくるのではないでしょうか。一気に普及が進む可能性が高まっていると思います」(検崎氏)

さらに、納品伝票の電子化には発展性がある。リアルタイムで集約される納品・受領情報は、検品レスや共同配送などの足がかりとなるだけでなく、フィジカルインターネット構想など業界全体のDXを進めるうえで欠かせない基盤になることが期待されている。

紙伝票ゼロが実現する食品物流の進化

紙伝票ゼロが実現する食品物流の進化

納品伝票の電子化が進まない最大の理由は、やる必要性やメリットを認識しながらも、発荷主と着荷主が互いの動向を気にして先延ばしにしてしまう“膠着状態”にあった。今回、JPRは裏方として複数企業が参加するパイロット運用を実現し、その効果を実証したことで、この膠着状態を打破した。

パイロット運用の対象は発着荷主ともに取引先の一部にとどまるが、「紙伝票ゼロ」に向けて伝票電子化の普及拡大の道筋が見えたのは大きな前進といえる。これを契機に、ほかの発着荷主への水平展開が一気に進む可能性がある。

やがては検品レスや共同配送への足がかりとなるだけでなく、サプライチェーン全体を俯瞰した物流DXに発展することも期待されるだろう。ドライバー不足の深刻化や倉庫作業の逼迫が続くなか、納品伝票電子化はこうした難局を乗り越えるうえで欠かせないピースになりつつある。