話題食品物流はその性質上、品質管理が非常に難しく、高度な運用体制が求められる分野である。厳密な鮮度、賞味期限管理を要し、特に冷凍・冷蔵が必要な商品の物流には、それだけコストも高くなる傾向にあり、加えて燃料費の高騰や人件費の増加なども重なる社会情勢では、もはや各企業単独での取り組みは限界を迎え、企業連携などが活性化している状況である。

(出所:F-LINE)

サプライチェーンの上流に位置する食品加工メーカー業界では、F-LINEに代表されるような共同配送のプラットフォームが構築され、企業単独では対応できない物流課題を、複数の企業が協力することで解決を目指している。

では、食品の小売事業者の取り組みはどうだろう。物流の効率化、人手不足への対応、環境への配慮や物流資源の有効活用は、サプライチェーン全領域をつなぐ課題であり、むしろ、最終消費者と向き合う小売業こそ、安定した商品の供給維持の最前線で戦っているともいえる。販売領域だからこその食品物流課題の指摘、商慣行の改革提案も説得力のあるものとなる。

販売領域主導の食品サプライチェーン改革の難しさ

販売領域主導の食品サプライチェーン改革の難しさ

しかし、食品加工メーカー側からの改革とは違い、小売事業者から物流革新をけん引するのには難しい課題もある。

まず、多様なサプライヤーとの調整のハードルが高い。小売事業者や着荷主企業は、多くの場合、多様なメーカーやサプライヤーから商品を調達している。メーカーであれば、自社製品と物流プロセスを直接管理することで物流見直しが推進しやすい面もあるだろう。しかし、多様な物流システム、発送スケジュール、外装仕様を持った商品供給を事業基盤とする小売業では、それらすべてを統一するための調整が複雑で時間を要するものとなってしまう。

また、市場への影響力が、大手のメーカーと比較して相対的に小さいケースが多いことも、サプライチェーン内での発言力の弱さにつながる。規模の小さな小売業からは、合理性のある見直し提案でも、それをサプライチェーン全体に強いることが難しいのが現状であろう。

物流革新への投資に対する直接的なリターンを感じにくいことも、小売事業者や着荷主企業が物流改革を主導しにくい要因である。例えばバース効率化システム導入のための負担を誰が担うべきかなど、新たな技術導入に必要な投資の社内理解や調整にも時間を要するだろう。なにより、既存の物流プロセスや運用からの変革の覚悟、組織としての革新のモチベーションが重要だ。

「競争ではなく協調」での取り組み、SM物流研究会

「競争ではなく協調」での取り組み、SM物流研究会

販売領域からのサプライチェーン改革は難しいが、それでも、小売業・販売領域として必要な改革を、サプライチェーン全域に向けて訴え、行動しなければ、食品を消費者に届けるという使命を全うできない。

スーパーマーケット事業者が、持続可能な食品物流に取り組む「SM物流研究会」は、販売事業者目線の物流革新の試みである。自社物流センターを運用するようなスーパーマーケット事業者では、サプライチェーン全領域での効率化への知見や試行錯誤も積み重ねられているだけに、小売から全体最適へ、実効性のある改革を主導する使命を担っているといえるだろう。

SM物流研究会の設立は、食品物流の効率化、品質保持、コスト削減を目指した、サミット、マルエツ、ヤオコー、ライフコーポレーションの4社協議会の発足(2022年)による「持続可能な食品物流に向けた取り組み宣言」を出発点とする。

▲SM物流研究会の起点となった「持続可能な食品物流に向けた取り組み宣言」(出所:日本スーパーマーケット協会)

同宣言では、「加工食品における定番商品の発注時間の見直し(店舗発注時間の見直しによる、取引企業の夜間作業削減と調整作業時間の確保)」「特売品・新商品における発注・納品リードタイムの確保(計画発注化による作業準備環境の整備、積載効率の向上)」「納品期限の緩和、2分の1ルールの採用による商品管理業務の負担低減」「卸売業と小売業間の受発注方式における標準化された流通BMSの導入・効率化による伝票レス・検品レスの実現」という4項目を掲げて取り組みを検証。23年には、スーパー各社が市場での競争を超えて、協調による物流構築を目指すためにSM物流研究会へと発展させ、将来に向けた安定供給のために、業界内での協力体制を構築を目指す。

荷待ち・荷役時間の削減、100%目標達成まであとわずか

荷待ち・荷役時間の削減、100%目標達成まであとわずか

小売現場からの物流の見直しや効率化の実現には、業務変革や必要な設備投資など当然大きな負担も伴う。単独の取り組みではただ競争力を弱める事業の足かせとなるだけであり、物流全域の構造改革にもつながらない。これまでの商慣行からの転換を具体化するには、主要スーパーがこぞって取り組むことが実効力確保の前提となる。

SM物流研究会も、4社から賛同者を拡大することで改革の推進力強化を目指す。しかし、ただやみくもに組織を拡大するのではなく、参加要件を設定していることが興味深い。

4社共同の取り組み宣言の実施もしくは実施予定があることは参加の必須条件である。定番商品の発注は納品日前日の12時までに完了し、特売品や新商品は6営業日前までの発注を実施するなど、発注時間の見直しとリードタイム確保の実現が求められる。加工食品の「2分の1ルール」採用、受発注方式の標準化への取り組みに加えて、「バース予約受付システムの導入」によるトラックの荷積み・荷降ろしの効率的なスケジューリング、待機時間の削減を図ること、「ばら積み納品の削減取り組み」を進めることを新規入会要件とする。

さらに、参加の必須条件として定めているのが、企業トップのコミットメントだ。組織全体の戦略として物流効率化推進の方針を経営層から明確に打ち出すことが参加の必須条件であり、ただの物流担当者同士の勉強会ではなく、企業間の責任ある行動と具体的な成果を目指すものとなっている。企業トップが、持続可能な物流体制を構築するためのリーダーシップを発揮することが、この取り組みの成功には欠かせない。

▲定例会議の様子

定例会議では、参加要件の達成状況も更新される。23年までの初期参加メンバーは全ての取り組み実施を達成。新規参加企業も、具体的な実施予定時期を定めて取り組みを進めている状況だという。バース予約受付システムの活用、流通BMS導入、ばら積み削減の取り組みから、次の改善に役立てるデータも集積されている。

23年10月から参加企業が計測している、「荷待ち1時間を超過するトラック台数の割合」は、23年12月の17.4%のピークから改善され、昨年10月のデータでは1.2%と、98.8%のトラックが荷待ち1時間以内を達成したと報告している。「荷待ちと荷役作業の2時間超過率」でも同様に、23年12月の13.8%のピーク時から1.5%へと改善、98.5%達成という明白な成果を示している。バース予約率の向上、パレット利用をさらに推進することで100%達成も見えてきた。さらなる改善に向けてこれまでのドライセンターでの検証から、新たにチルドセンター、生鮮センターなどでの効果検証へと拡大する方針だ。

連携により、大きく、説得力増す「改革の掛け声」

連携により、大きく、説得力増す「改革の掛け声」

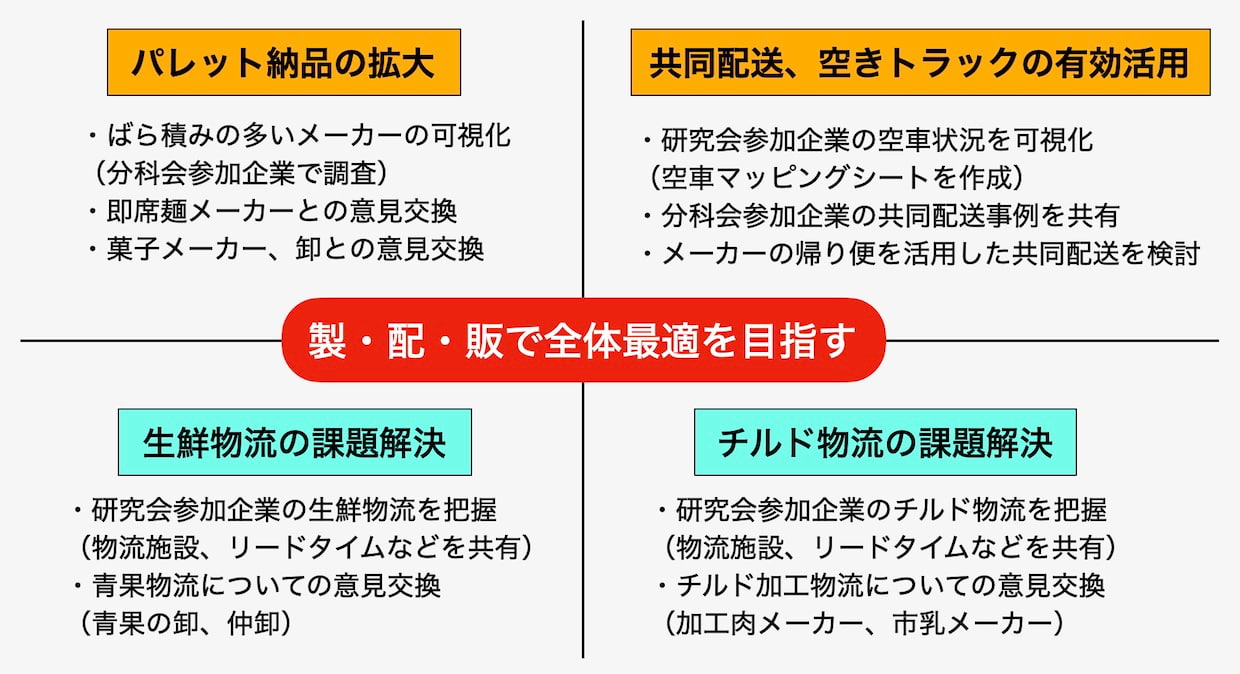

さらに昨年度の取り組みは、ばら積みの多いメーカーの可視化から、パレット納品の拡大を目指した協議を進める。チルド物流の物流課題の解決に向けては、チルド物流の状況の把握から、加工肉メーカー、乳業メーカー、チルド麺メーカーなどとの意見交換を行う。青果物流でも青果、花き、水産卸との意見交換などを実施するなど、食品物流の製・配・販、サプライチェーン全域の連携で検証を深める。ただ小売の立場だけではなく、荷主や物流事業者の実情も理解し、全体最適、製・配・販それぞれにとって有益な改革を提言できることがSM物流研究会の強みだろう。小売サイドの事情を押し付けるのではなく、各領域の事情に配慮した取り組みを、話し合いから具体化していく姿勢がうかがえる。

今後も、課題の多い生鮮品物流では、引き続き発注リードタイムの延長についての議論を継続するほか、乳業協会、チルド物流研究会と納品リードタイムの検証を続ける。厳格な品質管理の一方、収穫量の不安定な青果物での確定数共有のあり方などの検証を続ける。

また、高度な配送管理でコストが増加し、商品単価の安さに反して高度な配送管理でコストが増加する食品物流だけに、輸配送にかかるコストをサプライチェーン全域で細かく可視化し、コスト削減可能な領域の見極めも継続していく。販売現場から、製造や配送のコスト削減策を具体化し、1社では届かない呼びかけ、「改革の掛け声」も、競合関係にある企業同士が連携することで、サプライチェーン全域に届く大きな声とすることもできるだろう。

販売からの改革提言に、製・配分野、消費者ができることとは

販売からの改革提言に、製・配分野、消費者ができることとは

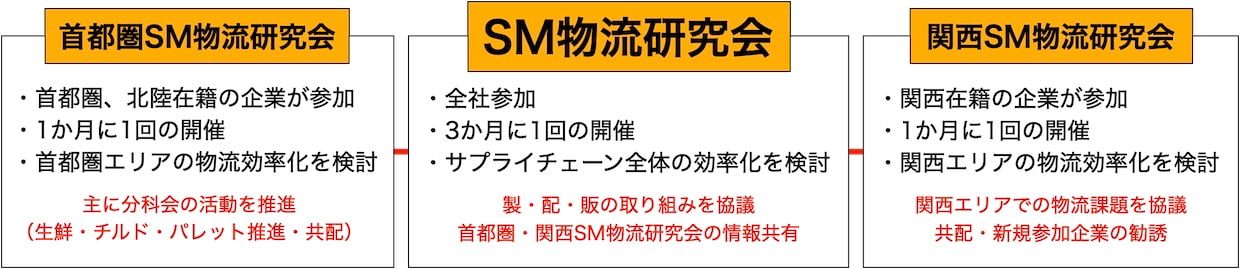

SM物流研究会の取り組みは、昨年10月には19社体制の共同取り組みにまで拡大、参加全社の売上げ規模は6兆4000億円に及び、全国のスーパーマーケットの売上高の40%を超える規模となったことで影響力、発言力も強まっている。製・配・販の縦連携を強化する全体会の取り組みと、首都圏特有の物流課題をエリアの横連携で検証する「首都圏SM物流研究会」(サミット、マルエツ、ヤオコー、ライフコーポレーション首都圏、西友、カスミ、いなげや、原信、ナルス、東急ストア、エコス、たいらや、マスダ、与野フードセンター、イトーヨーカ堂、ベイシアの計16社)の2部体制として組織を強化、昨年12月には関西SM研究会(オークワ、平和堂、万代、ライフコーポレーション近畿圏の合計4社)が発足して関西エリアにおける物流課題の解決に向けた取り組みを推進するなど、活動エリアも広がる。エリアごとに特化した課題の解決に向けて、共同配送などの検証も深まるだろう。

1社でも多くの企業が参加し、個社の利益だけではなく物流全体を見据えた改革の推進力が強化されることが必要であり、市場の顧客を取り合うライバル企業間でも、共同で物流の問題解決に取り組む協力体制が広がっている。横連携の拡大に続いて、サプライチェーンの全体最適に向けた縦への連携も重要になる。

滋賀県を拠点とするSM物流研究会の参加企業の1つ、平和堂は、フィジカルインターネットセンターが主催するCLO協議会での議論で、サプライチェーンの上流が元請け・下請け任せにするのではなく、物流現場の現状、実態を理解してもらいたいと語り、そのためには、製・配・販が本音で意見交換して互いに歩み寄る姿勢や、取り組みによる効果をシェアできる取り決めも必要と訴えた。確かに小売主導の効率化の取り組みが、すべて製・配の領域ばかりの成果に還元されるようでは、販売主導のさらなる改革の力を削ぐことにもなりかねない。特にメーカーのCLOが果たすべき役割において、真剣に向き合うべき提言といえるだろう。

さらに、スーパーマーケットを利用する、消費者としての私たちにできることも少なくないだろう。例えばスーパーで推奨される食品の“手前どり”は、フードロスの削減以外にも、商品のスムーズなローテーションによる在庫回転率の向上、過剰な在庫リスクの低減、発注数の適正化や作業負荷削減などにも貢献する。不正確な情報に惑わされて買い占め、買いだめなどに走らないことも大切だ。一人一人が賢い購買行動を積み重ねることも、立派な物流改善への連携なのである。