話題WMS(倉庫管理システム)「COOOLa」(クーラ)で知られるブライセンが、「COOOLa WES」(クーラWES)で倉庫内設備運用管理システム、WES市場に参入したことは、物流現場の自動化ニーズの高まりを象徴する出来事だ。

COOOLa WESは、WES市場では後発であり市場への浸透には高いハードルも立ちはだかる。正式なローンチからまだ1年も経たないソリューションだが、実績や事例を問われることも多い。先行するWESベンダー同様、まずは「WESとは何か」「なぜWESが必要なのか」をひも解き、なぜブライセンがWES市場に参入したのかを理解してもらうことも重要だ。

では、ブライセンはWESをどう定義づけ、ほかのWESとはどこが違うのか。

▲DX・xTECHソリューション事業本部本部長の山川隆一氏

DX・xTECHソリューション事業本部本部長の山川隆一氏は、「WES導入は買い物ではない」と表現する。「たくさんの自動化機器を制御できますとか、こんな機能があるからこんなことができるようになる、だから今買っておけばお得ですというのは、本来のWES導入のあるべき姿ではない。WESの普及で大切なことは、買ってきて終わりではなく、WESをツールとして、いっしょに目指すべきゴールに向けた着実な取り組みを推進できること」だという。

2024年問題、人手不足の顕在化をきっかけに、自動化導入におけるWES機能の理解も進んでいるという。ただ、「キーワードとしてのWESは浸透してきたが、その導入意義や本質が理解されている状況にはない」と山川氏は指摘する。WESとは、自動化の道程で失敗しない、つまづかないためのツールであること、導入は将来の事業成長を見据えた、長い取り組みの一歩であることを訴えていく。

そのためにブライセンは、ほかのベンダーとの明確な取り組み方の違いとなる2つの点を提示する。

「お買い物ではない」の真意、スタート地点からの伴走者の熱意

「お買い物ではない」の真意、スタート地点からの伴走者の熱意

まず1点目は、「ただ、お仕着せのパッケージを“お買い物”してもらうのではなく、相談する企業の動機や背景をしっかりと把握し、そこから最適な解決策を導くための取り組みを伴走型で支援できること。WESを購入してもらうことがゴールではなく、企業の目指すゴールに向かって前進するために、WESを上手に使ってもらうこと」(山川氏)を目標に定めた事業活動だ。

▲DX・xTECHソリューション営業部 アシスタントマネージャーの酒井慎弥氏

DX・xTECHソリューション営業部のアシスタントマネージャー酒井慎弥氏は、「通常は、利用者が必要とする機能などをあらかじめ要件定義してもらうことが、具体的な取り組みのスタートとなることが多いのではないか。私たちは、要件定義の前の段階、例えば、自動化したいけど何から手をつけて良いかわからないといったところから、いっしょになって、ゴールまでの伴走を目指す」という。

「自動化のニーズが高まっているということは、それだけ自動化の失敗事例も積み上がっているのでは」と、山川氏は危惧する。自動化に失敗するということは、大きな投資が無駄になり、企業の存続を危うくさせることでもある。「失敗しない自動化のために、その最初の一歩、入り口の段階から後押ししたい。さらに絶えず変化する環境にもその都度柔軟な解決策を提案し、ゴールまでWESをどう活用すればいいのかをいっしょに検証し、ともに成長を目指したい」(酒井氏)

そのために同社は、導入を検討する企業の相談者に対して、営業担当と技術担当がペアを組んで対応にあたる。ただ、カタログを広げるだけの営業マンではなく、丁寧なヒアリングから解決策を検討できるような営業の人員も強化したという。酒井氏は「相談1件あたりに割く人的リソースや、時間など他社とは大きく違うはず。効率化を呼びかける事業者なのにあまりに非効率と言われることも。ただ、1件ごとの対応の非効率ともとれるこうした活動こそが、そのまま私たちの熱意の表れであり、おそらくほかのベンダーには真似できない部分ではないか」と語る。

多様な分野の開発力・技術力を背景に、幅広い課題解決提案

多様な分野の開発力・技術力を背景に、幅広い課題解決提案

さらにもう1点、同社ならではの強みとなるのは、ブライセンという会社のバックボーンからくる、開発力や技術力への圧倒的な自信である。

「私たちはもともとソフトウエア会社のプロフェッショナル企業。多様な業務系システム開発、組み込みソフトウエア開発、AI(人工知能)関連技術やインフラ関連技術など、その貢献領域は多岐にわたる。WMSで培った物流分野の知見はもちろん、効率化システム開発や制御装置向けソフト開発など、製造分野やインフラなどの広範な実績があり、それこそが私たちの提示できる解答の幅の広さとなっている」(山川氏)

これら広大な領域での知見は、ほかのWESベンダーが一朝一夕には獲得できるはずもない、ブライセンならではの強みである。WESのパッケージの枠にとらわれることなく、必要に応じて新たなソフトウエア開発まで提案、実行するなど、相談者ごとの課題解決のための最適解を提案し実行できるのがブライセンなのである。

WMS、製造領域の上位システムから機器制御までワンストップで対応

WMS、製造領域の上位システムから機器制御までワンストップで対応

WES導入の入り口からいっしょにゴールへ向けて進むという同社の姿勢が、「物流だけではなく、最近は特に製造業からの問い合わせが急増している」(山川氏)ことにもつながっているようだ。多頻度小口化などで変化する物流同様、製造業においても、同じ商品を大量生産するという運用から変化しているのではないかという。

来年4月に予定される特定荷主事業者のCLO(物流統括管理者)選任義務化によって、企業には生産計画や調達工程、庫内物流まで、サプライチェーンの広い領域の最適化が、今後ますます問われることになる。計画から製造、そして最終的な納品までをつなぐための基盤としてWESをどう活用するかが事業戦略課題となっており、WESが再検証される要因だ。

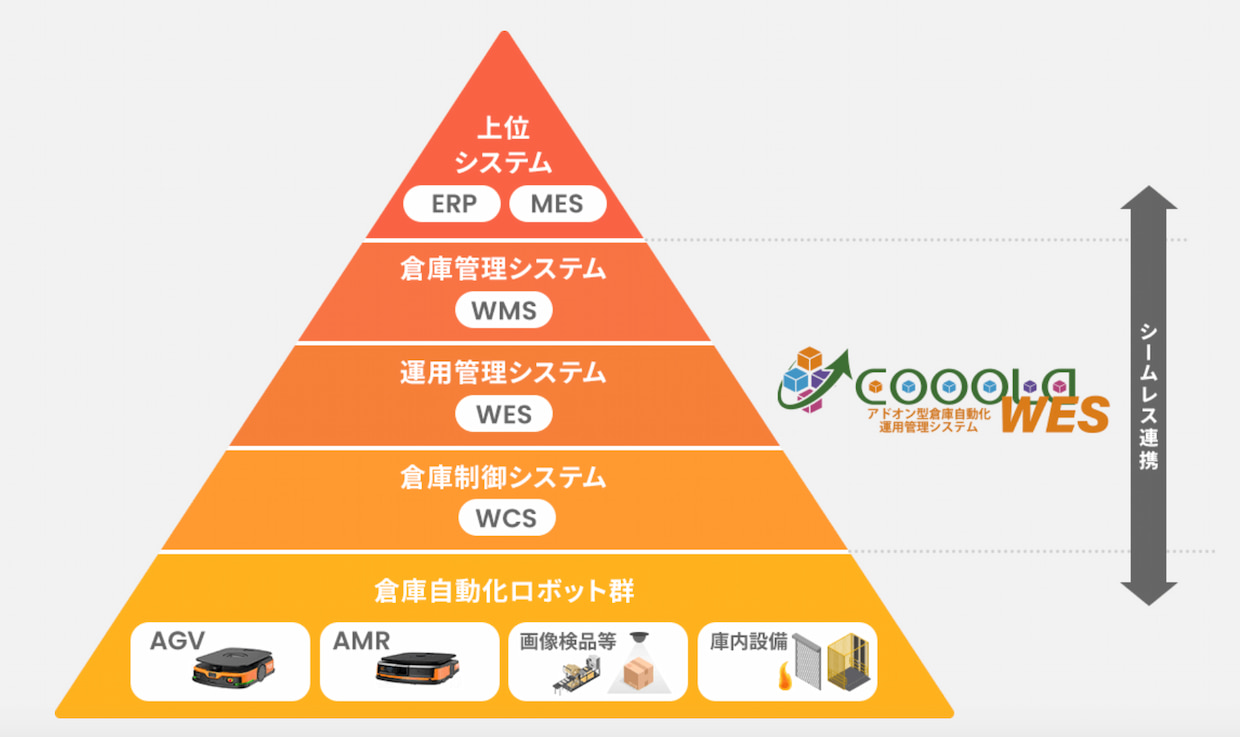

物流領域での運用を検証すると、実績を積み重ねたWMSであるCOOOLaによる知見の蓄積があることが、COOOLa WESにとっての大きなアドバンテージであることは間違いない。WMSとの親和性の高さは、優れたWESの重要要素。多様な物流現場を知り尽くしたWMSであるCOOOLaとのシームレスな連携で、WESとしての機能を最大限発揮することが期待できる。物流のプロが開発するWMSと、「止めてはいけない運用と制御の実行力」に優れる組み込みシステム開発チームが注力したWESが、それぞれ機能を高め合うことで、さらなる改善に向けた強力な推進力となっている。また、WMSだけではなく、企業資源計画を司どるERPや、生産管理・MESなどの上位システムとの連携も可能であり、物流や製造のジャンルを問わず、“サプライチェーン最適化”へのスピードを早めることにも貢献する。

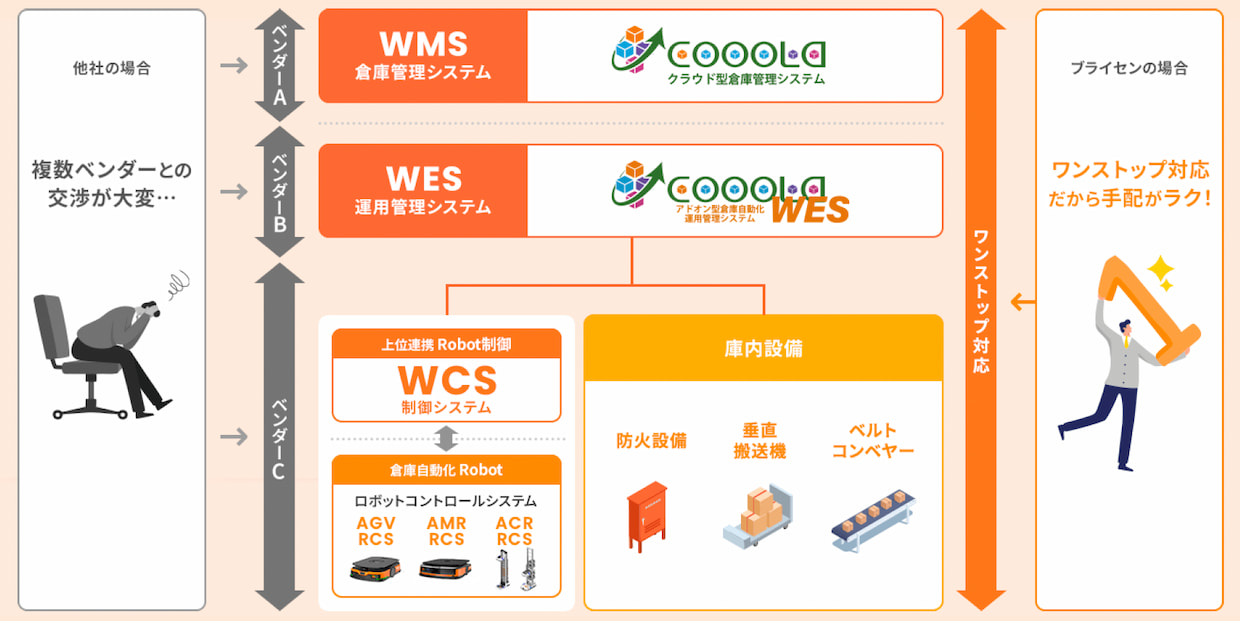

さらに、「WMSはWMSベンダーに、WESはWESベンダーに、さらに自動化マテハンを必要に応じて追加するたびに、その機器のベンダーとの交渉や煩雑な調整が発生することも多い。私たちならば、WMSとWESの一体運用はもちろん、各種連携機器の運用や保守に至るまで、ブライセンを窓口としたワンストップで対応することが可能」(酒井氏)

実際に同社は、自動化マテハンとの連携力、制御性能を確認するための「ロボテック専用ラボ」(東京都江戸川区)を開設し、自動化機器の検証を繰り返している。“絶対に止めてはいけないインフラ”としての物流、事業の生命線となる制御・実行システムの信頼感は、こうした取り組みが身を結んだものといえるだろう。「私たちは上位システムからマテハンまで任せられる、使い勝手の良いベンダー」と、山川氏はいう。

▲WMSとWESの一体運用、連携機器の運用や保守をワンストップ対応(クリックで拡大)

自動化成功には、WES導入の「入り口」が肝心

自動化成功には、WES導入の「入り口」が肝心

ユーザーそれぞれに、正解や最終ゴールは違う。だからこそ、「入り口」にこだわり、失敗しないDX(デジタルトランスフォーメーション)の実現に、時間と労力をかけながらWESの理解と普及に取り組むブライセン。ただお仕着せのパッケージではなく、それぞれに必要な形をいっしょに検証し、カスタマイズや要望へ対応しながら成功へと導く。

だからこそ、「まずは相談するという『入り口』に立ってもらいたい。自動化の具体的なイメージ、最終ゴールがはっきりと見えてなくても大丈夫。むしろ、自動化で失敗しない、着実な改善ができるチャンスともいえる」(山川氏)。

利用者の実情や課題をより深く理解して、その回答としてブライセンからアウトプットされるのは、ソフトウエアの提示ではなく、ソフトウエアを活用した適切なサービスそのものである。今後も展示会やウェビナーなど、さまざまな「入り口」を用意していくというから、まずはそのドアを叩くことが肝心だ。

▲(左から)山川氏、酒井氏、DX・xTECHソリューション営業部の飯田圭凛氏