ロジスティクス経済産業省などを中心に、「ドローン航路登録制度」の来年度開始に向けたロードマップの策定も、ことし上半期の発表だった。

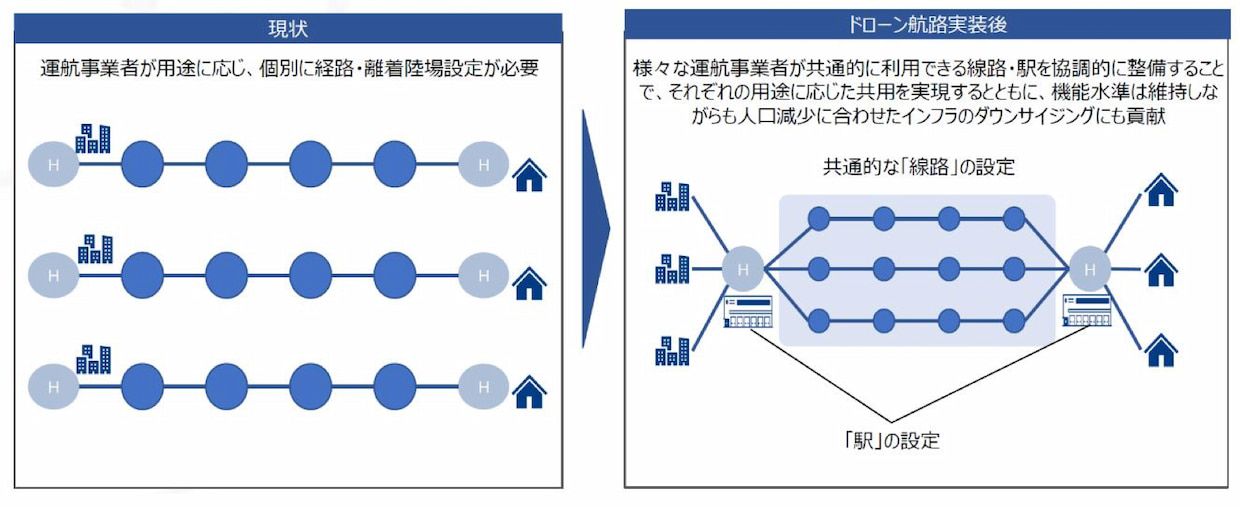

ドローン航路は、ドローンが飛行するためにあらかじめ整備されたルートで、企業や団体などが管理するもの。ドローン航路を利用することで、事前のルートのリスク調査や地元との協議を行わずにドローン飛行が可能となる。ことし3月には、日本電気(NEC)や東京大学、KDDIスマートドローンなどが世界初の「ドローン航路」を浜松市と埼玉県秩父市エリアに開設したことが報告されている。

▲ことし3月25日に行われたドローン航路開通式(出所:経済産業省)

経産省は、ガイドラインや仕様・規格に適合したドローン航路を認証したうえで登録する「ドローン航路登録制度」を26年度に開始するとしている。まずは、全国の1級河川上空に航路を設定し、27年度末には送電線上空に航路を設定して指定航路を延長していく方針だ。今年度は、ドローン航路登録制度の試験的運用と検証を行うほか、ドローン航路を活用した飛行の許可・承認申請のための事前作業簡略化、政府による支援の際の要件化など行うための検討を進める。

ドローン航路の全国展開は、「デジタルライフライン全国総合整備計画」に基づいて進められており、将来的には、一級河川上空に1万キロ、送電ルート上空に4万キロのドローン航路を整備し、ドローン航路間の相互乗り入れで全国にドローン航路を網の目状に巡らせ、デジタルライフラインとして整備することを目標としている。

ドローン物流が「非常時の代替」から「日常の主役」へとフェーズへと移行しつつあり、そのための制度、環境の整備もさらに加速するだろう。定期運行などより使いやすいサービスとして成長することで、市場全体のさらなる拡大も予想される。大阪・関西万博で「空飛ぶクルマ」が話題を集めたように、ドローンによるモノの移動についての抵抗感も減っていくことだろう。今後は、拠点間の単なる“空の移動”にとどまらず、既存の輸送網や住宅設計そのものにドローンをどう組み込むか、という構造的な再設計も同時進行する必要がある。

日本においても社会インフラとして根づかせるために

日本においても社会インフラとして根づかせるために

ドローン市場のターゲットは全世界。日本での社会実装がようやく本格化し始めた一方で、海外ではすでに実運用が定着している国もある。

ドローン物流の商業化が具体化している国々では、「必要だから使う」という徹底した現場視点と、「制度はあとから整える」という実践主義がドローン産業を後押ししているようなところもあるだろう。物流サービスとして商売が成立するだけの市場があるのかどうかも重要だ。また、戦争・軍事の実運用データも、この国では蓄積できない、したくないものである。日本では、安全性や責任区分、住民同意など多くの前提が必要とされるが、こうした他国の事情と比較してスピード感の面では大きな差が出てしまうのは事実だ。

日本がドローン物流を本格的に社会実装していくためには、制度整備・インフラ整備・人材育成を同時並行で進める必要がある。特に地方部では、物流の“空白地帯”を埋める手段として期待が高まっており、今後は自治体と民間の連携モデルが普及の鍵を握るだろう。全国農業協同組合連合会(JA全農)は6月、KDDI、KDDIスマートドローンと自律飛行型ドローンを活用した事業検討していることを発表している。ドローンの活躍分野で開発が進めば、物流領域にも還元されていくことだろう。

また、住民理解を得るためには、災害時だけでなく「日常でも便利」と思える設計が重要である。病院や薬局へのラストワンマイル配送、過疎地域の買い物代行、遠隔地の検体輸送──そのいずれもが、ドローンという選択肢を“あって当然のもの”にしていく。

25年上半期の動向を振り返れば、ドローン物流は明らかに「絵空事」ではなくなった。今後の成長を左右するのは、技術よりもむしろ社会的合意と制度の柔軟性、そして現場が本気で「使いこなす」意思にかかっている。

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。