ロジスティクス「貿易業務をデジタル化し、属人化を解消しなければならない」。経営層から現場担当者まで、今や多くの企業でこの課題認識は共有されている。

しかし、その重要性が叫ばれる一方で、具体的なプロジェクトが一向に進まない、あるいは議論だけで何か月、何年も時間が過ぎていく――。そんな「塩漬け」あるいは「迷宮入り」状態に陥っている企業が後を絶たない。なぜ、貿易DXはこれほどまでに難しいのか。

▲アプリケーション事業本部 事業開発部 副部長の木村悦治氏

この根深い課題に対し、数々の企業の貿易DXプロジェクトを支援してきた双日テックイノベーションの木村悦治氏(アプリケーション事業本部事業開発部副部長)は、「多くの企業が『全体最適』という壮大な罠にはまっている」と警鐘を鳴らす。

本稿では、同社が2060人もの実務者から回答を得た「貿易業務白書2025」のデータと、木村氏へのインタビュー取材から、貿易DXが頓挫する本当の理由を解き明かし、その突破口となる「スモールスタート」という新たなアプローチの有効性に迫る。

議論が長期化する「全体最適」という罠

議論が長期化する「全体最適」という罠

「驚くことに、1年以上も同じ議論を繰り返している会社が本当に多い。相談を受けて新しいお客様の元へ伺っても、結局は同じ課題に直面する」(木村氏)

木村氏が語る「同じ課題」とは、貿易DXを形から推進しようとするあまり、関係部署やオペレーションに関わるすべての人を巻き込んで「全体最適」を目指そうとすることだ。貿易業務は、営業、調達、生産、物流、SCMなど、実に多くの部門にまたがる。

それぞれの部門でオペレーションは最適化され、独自のシステムやExcel、紙の書類が複雑に絡み合っている。

「この状態で『まずは現状の業務をすべて可視化し、標準化しよう』と始めると、ほぼ100%の確率で挫折する。人によって業務のやり方も、言葉の定義すら違う。何が標準なのかを決めるだけで、議論は迷宮入りしてしまう」(木村氏)

この「全体最適」を目指すアプローチこそが、プロジェクトを塩漬けにする最大の原因だと木村氏は断言する。

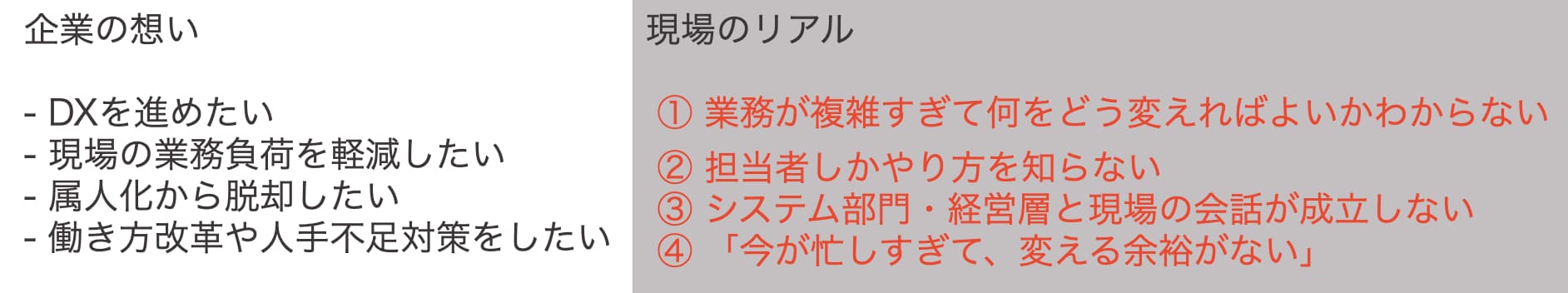

▲木村氏が指摘する「貿易DXに取り組もうとする企業と現場のギャップ」

壮大なあるべき論を追い求めるあまり、具体的な一歩を踏み出せないまま時間だけが過ぎていくのだ。

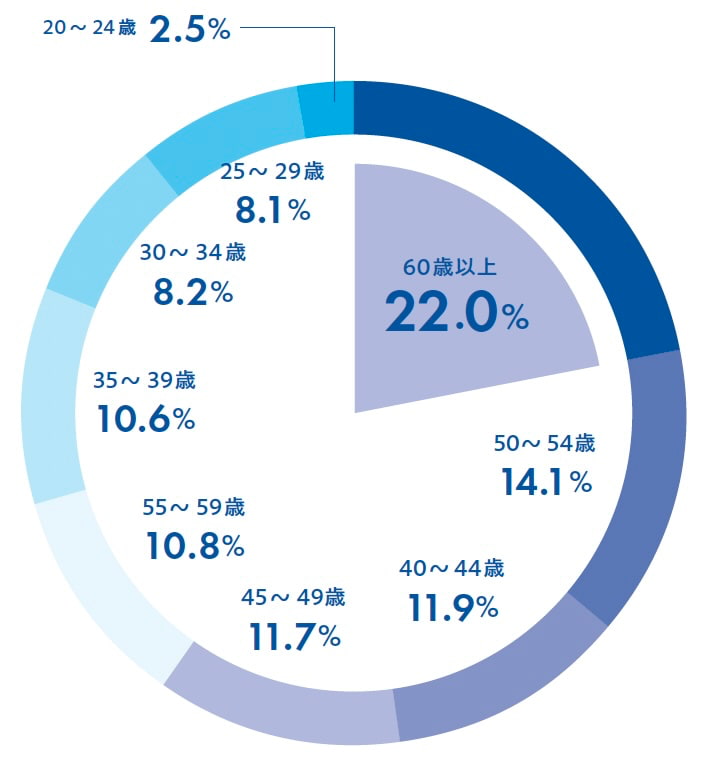

こうした業界共通の課題は、同社が実施した貿易実務者アンケートでも裏付けられている。アンケート結果を取りまとめた「貿易業務白書2025」では、2000人を超える回答者のうち、全体の7割超が40歳以上で、最多は60代以上(22%)という結果だった。

これは、貿易業務が法規制や商慣習の深い理解を要する専門性の高い業務であることの裏返しでもあるが、一方で、長年の経験と勘に基づく属人的な業務フローや、各フォワーダー、通関業者、海貨業者とのやりとりの中で生まれた独自のオペレーションが多数存在することを意味する。DXに着手する前に、前提条件を整えることに目が向いてしまうと、それこそ何か月も何年も議論だけに終始してしまうのだ。

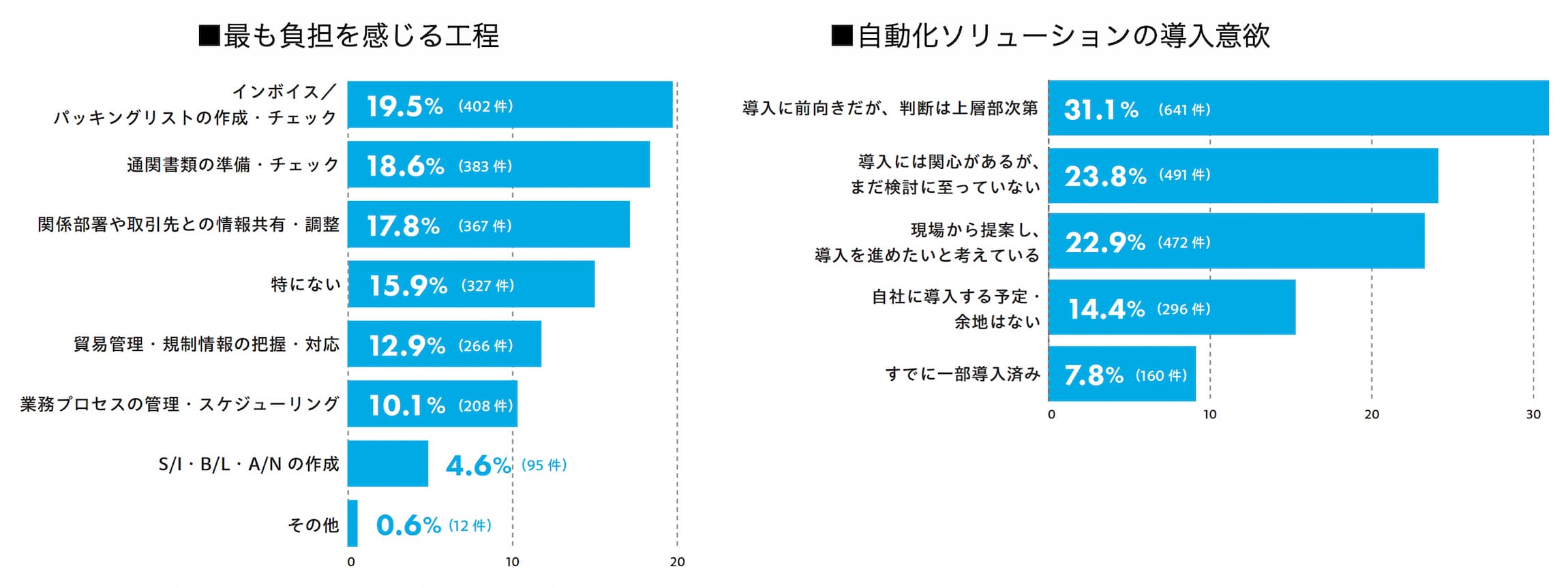

実際、アンケートでも回答者の85%以上が、何らかの業務を「自動化したい」と渇望しているにもかかわらず、実際に自動化ツールを導入済みの企業はわずか7.8%にとどまっている。

DX成功の鍵は「スモールスタート」にあり

DX成功の鍵は「スモールスタート」にあり

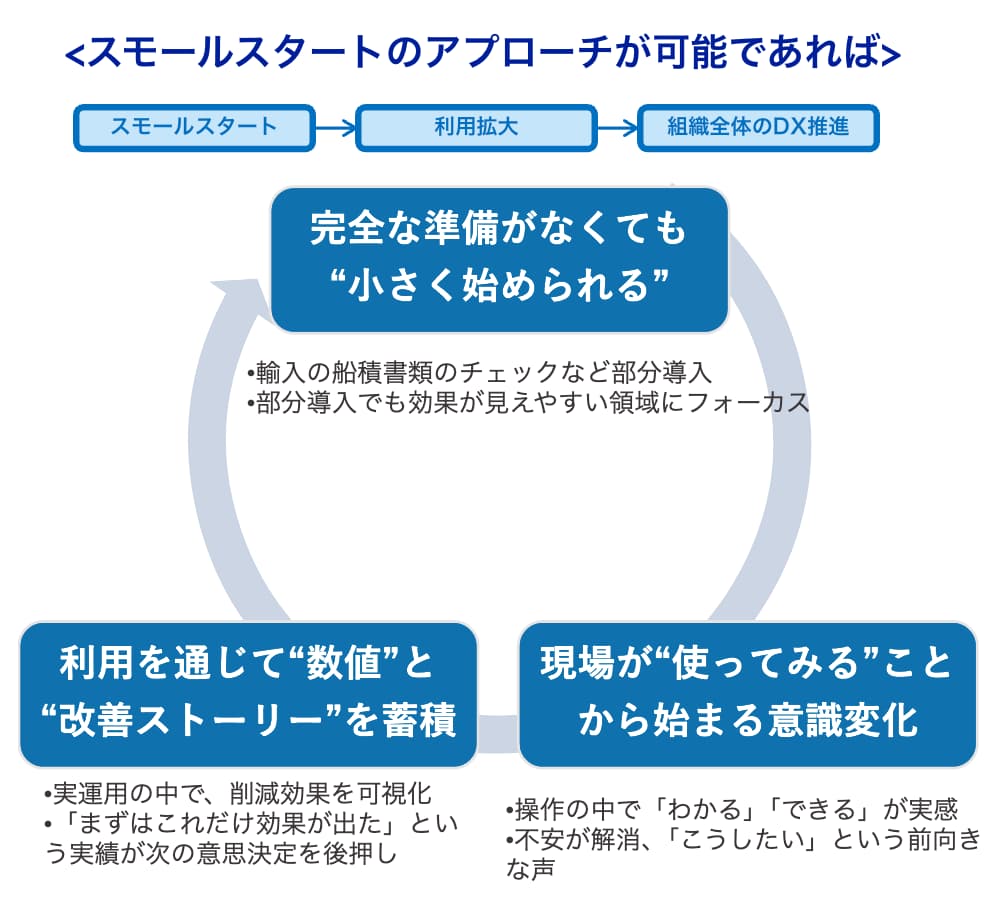

では、この膠着状態をどう打破すればよいのか。木村氏が数々のプロジェクトを通じて見出した成功の共通項、それが「スモールスタート」だ。

「業務フローの全体整備から始めるのではなく、まずは目の前の、たった一つのプロセスから使い始めてみる。例えば、毎日大量に発生する船積み書類の受け取りと内容照合だけでもいい。そこから始めることで、現場の担当者が初めてデジタル化の感覚を掴むことができる」。

一度、その効果を肌で感じると、現場の意識は劇的に変わるという。

「『うちの会社だったら、こういうことができるんじゃないか』『こうしたほうがもっと効率的だ』といった前向きなアイデアが、現場から次々と生まれてくる。そうなれば、もう止まらない。一つの小さな成功体験が起点となり、周辺領域へと一気に変革が広がっていく」。

このアプローチは、大手化学品メーカーや金属製品メーカーといった、双日テックイノベーションの支援を受けて成果を上げている企業でも実証されている。彼らもまた、小さな課題解決から始め、その成功体験をテコに、より大きな業務改革へと繋げていったのだ。

スモールスタートを可能にする「Trade Hub」とは

スモールスタートを可能にする「Trade Hub」とは

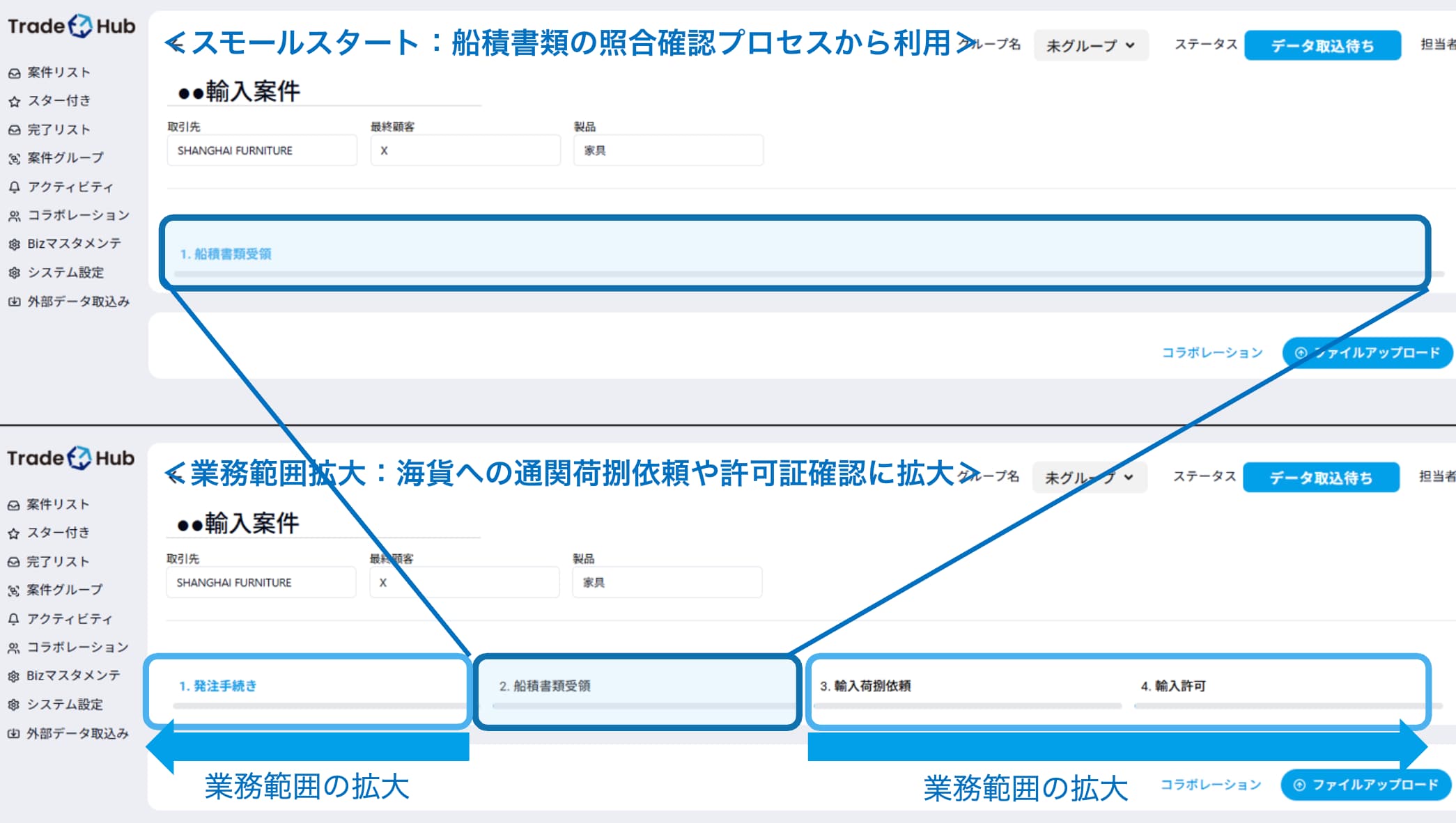

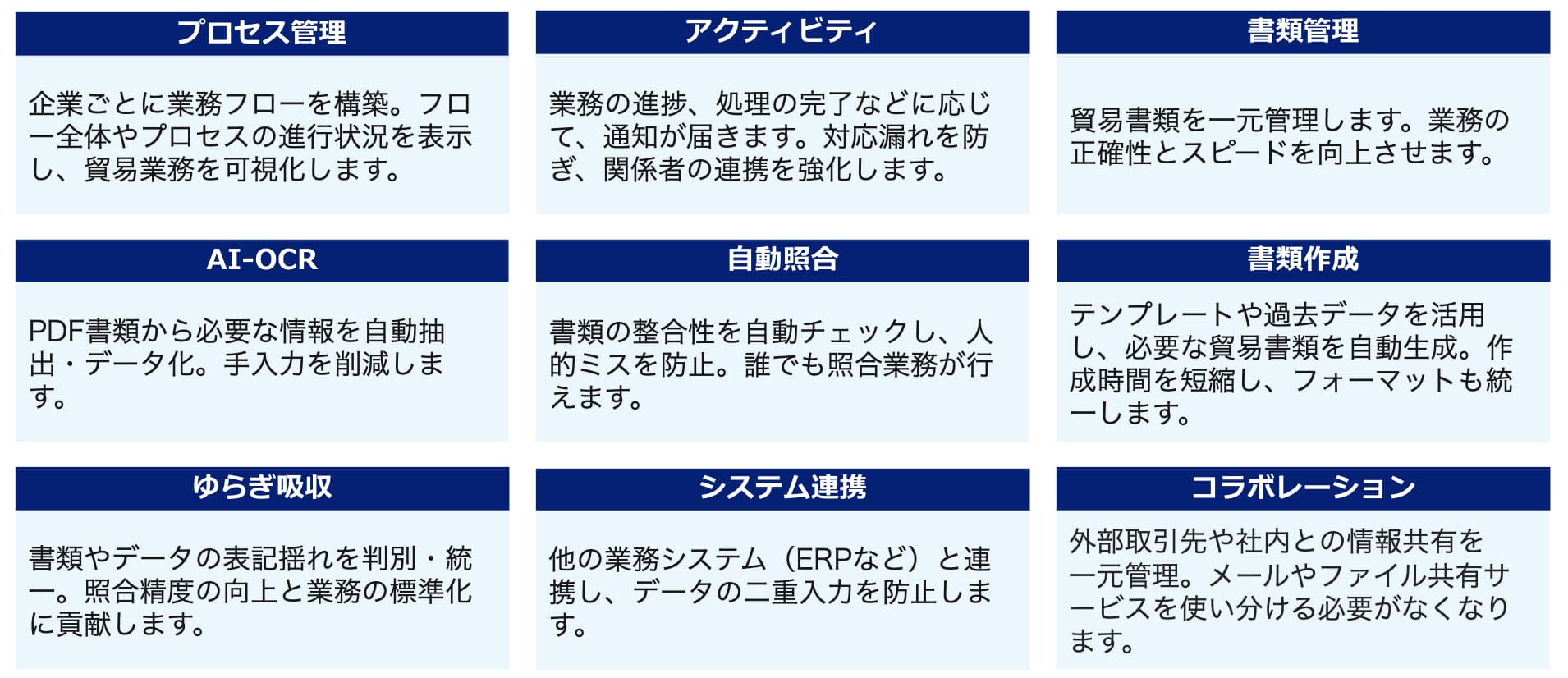

この「スモールスタート」というアプローチを具体的に実現するのが、双日テックイノベーションが提供する貿易業務効率化ツール「Trade Hub」(トレードハブ)だ。Trade Hubは、貿易業務における書類のデジタルデータ化と、それに伴う業務プロセスの自動化・標準化を実現するクラウドサービス。

その中核機能は、画像から文字データを抽出するAI-OCRによる貿易書類のデータ化、書類同士の自動照合、テンプレートを活用した書類の自動作成、そして関係者間のコミュニケーションを一元管理するコラボレーション機能だ。

これらを組み合わせることで、これまで担当者の経験と勘に頼ってきたアナログな業務を、誰でも同じ品質で実行できる標準化されたプロセスへと変革する。

重要なのは、Trade Hubが「全体最適」を前提としていないことだ。企業の既存の業務フローを無理に変えさせるのではなく、まずは「船積み書類の照合」だけ、「請求書のチェック」だけ、といった特定のプロセスにピンポイントで導入できる柔軟性を持つ。まさに、「スモールスタート」を実践するために設計されたソリューションなのだ。

▲Trade Hubの主要機能一覧、必要な機能やプロセスだけ導入することができる

スモールスタートを阻む「費用対効果」という壁

スモールスタートを阻む「費用対効果」という壁

しかし、この「スモールスタート」という現実的なアプローチにも、大きな壁が立ちはだかる。それは「費用対効果(ROI)」の算出の難しさだ。

双日テックイノベーションの調査によれば、貿易実務担当者が書類作成やシステム入力といった“成果が見える業務”に費やす時間は、1日のうちおおよそ3〜4割程度にとどまるという。残りの大部分は、メールでの確認作業や複数システムに散在する情報の検索、データ整理など、“成果物としては表に出にくいが、業務遂行に不可欠な作業”に充てられている。

▲木村氏は氷山に例え、目に「見える業務」の効率化だけを算出根拠とすることに警鐘を鳴らす

「Trade Hubが提供する価値は、単に目に見える業務を自動化することだけではない。業務プロセス全体を可視化・標準化することで、これまで測定が難しかった“見えない業務”も含め効率化できる点にある。ただし、この効果を事前に数値換算し投資対効果として経営層に説明することは容易ではない。」

この課題に対し、双日テックイノベーションは明確な答えを用意している。それが、スモールスタートを前提とした柔軟な料金体系だ。

「TradeHubは、利用するユーザー数とプロセス数に応じた課金体系を採用している。だからこそ、まずは少人数のチームで、特定の業務プロセスだけを試してみる、という始め方が可能だ。月額5万円程度からスタートできるので、大きな投資判断を必要とせず、現場主導でDXの第一歩を踏み出すことができる」(木村氏)

「塩漬けプロジェクト」を動かすために

「塩漬けプロジェクト」を動かすために

貿易DXが進まない理由は、個社の特殊事情というよりも、多くの企業に共通する構造的な課題であることが、木村氏の話から見えてくる。だからこそ、双日テックイノベーションには、さまざまな企業の失敗と成功のパターンから導き出された、実践的なノウハウが蓄積されている。

「単にソリューションを提供するだけではない。お客様の社内で、どうすればプロジェクトが前に進むのか。その進め方まで含めて指南できるのが、我々の最大の強みだ」(木村氏)

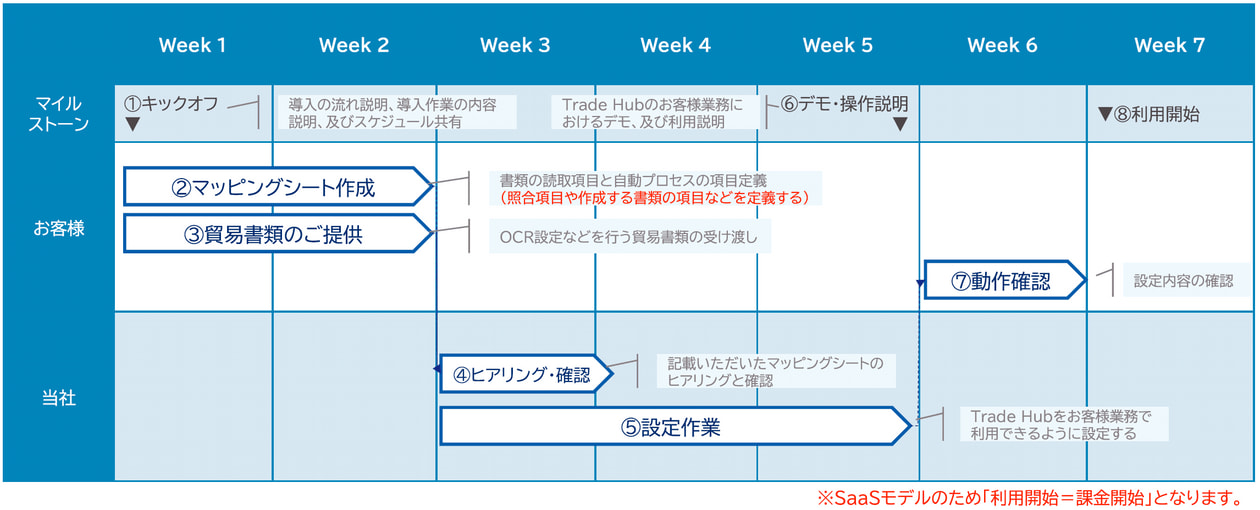

▲Trade Hub導入ステップのスケジュール例(クリックして拡大)

9月10日から東京ビッグサイトで開催される「国際物流総合展2025 INNOVATION EXPO」の同社ブースでは、この「スモールスタート」から始める貿易DXの具体的な進め方について、直接相談することができる。

あなたの会社の「塩漬けプロジェクト」を動かすヒントが、そこにあるかもしれない。

<国際物流総合展 2025 第4回 INNOVATION EXPO>

■双日テックイノベーション出展概要

会期: 2025年9月10日(水)~12日(金)

会場: 東京ビッグサイト

ブース: 4-403