話題物流現場における仕分け工程は、単なる作業区分ではなく、前後工程をつなぐ要の存在である。ピッキング後に商品を配送先やルートごとに振り分けるこの工程は、スピードと精度が求められ、現場全体の効率と品質を左右する。ここで滞りが生じれば、前工程のピッキング作業は滞留し、後工程の検品や梱包、出荷が遅延する。特にEC(電子商取引)や小売の分野では、誤仕分けや作業停滞が即座に顧客満足度の低下につながる。例えば、返品再配送に伴うコストは、1件当たり数百円から数千円規模に達し、年間単位での大きな損失が経営リスクとなり得る。BtoBの大量出荷現場では、仕分け停滞がトラック待機時間の延伸を招き、運賃以外の拘束コストや荷受け先との契約違反リスクを引き起こすこともあるだろう。物流効率化が企業に課された命題となるなか、仕分け工程の見直しが改めて注力される所以である。

仕分け工程の設計は単体での効率化ではなく、全体のマテリアルフローの中で位置付けなくてはならない。前後工程の各機能強化とスムーズな連携が必要であり、仕分け工程のみならず、作業現場全域の見直しを伴うものとなる。ピッキングや仕分け、さらにはそれらの管理基盤となるWMS(倉庫管理システム)との親和性まで、作業全体を可視化し、再構築する覚悟が必要だ。

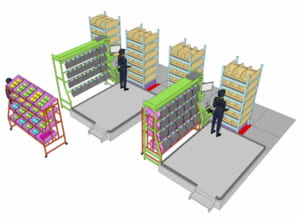

▲GTPとGAS(Gate Assort System)の組み合わせイメージ(出所:タクテック)

前工程であるピッキング方式の代表的なものには、オーダーピッキングとトータルピッキングがあり、それぞれに一長一短がある。オーダーピッキングは1オーダーあたりの処理スピードに優れ、後工程の負荷を減らすが、動線が長く非効率になりやすい。トータルピッキングはピッキング時間を短縮できるが、仕分け工程の処理能力がボトルネックになりやすく、仕分け現場を構築する負荷も伴う。これらの方式の中間的な位置付けとして、ピッキングカート1台で複数のオーダーピッキングと仕分けに対応するようなマルチオーダーピッキングという方法もあるが、より人の作業精度に頼らざるを得ない面もあり、万能な方式などはない。さらに、近年はGTP(Goods to Person)方式や自動倉庫など、高度なピッキングソリューションとの連携が選択肢として広がっている。これらは作業者の移動を減らし、仕分け精度を高める一方、導入には設備投資やレイアウト変更が必要で、物量変動やSKU構成の変化に対応する柔軟性の確保が課題となる。

それぞれの企業の事業戦略ごとに、最適なピッキング、さらに仕分けをどう構築するかの正解は1つではない。各工程のソリューションもそれぞれ進化しており、それらの最新動向を収集することも重要だ。

仕分け方式と検品・自動化の関係

仕分け方式と検品・自動化の関係

仕分けは、後工程となる検品とも密接に関係している。最適な仕分けツールの導入にはピッキングとともに検品作業と合わせて検証する必要がある。

▲「t-sort」(出所:プラスオートメーション)

仕分け現場の自動化ソリューションの多くは、仕分けと同時にバーコードスキャンや重量検品を行い、検品レス化を可能にしている。これにより工程数を減らし、処理能力を向上できる。一方、人手による仕分けには、作業中に箱内明細を直接確認できる柔軟性があり、処理能力には劣っても不定形商品やラベル不良などにも即座に対応できる利点がある。市場には、人手主体の方法から部分的自動化、完全自動化まで幅広い方式が存在し、それぞれ適用条件が異なる。人手主体は柔軟だが生産性が人員に依存し、部分的自動化は省人化と精度向上のバランスを取れる。完全自動化は安定した物量と商品形状が前提で、人為的ミスをほぼ排除できるが、高額な投資と変更対応の難しさが伴う。

▲HC ROBOTICS製「Omni Sorter mini」(出所:ブリッジタウン・エンジニアリング)

仕分け工程の最適化を定量的に管理するにはKPI設定が不可欠である。代表的な指標には、処理能力、誤仕分け率、人時生産性、稼働率、ピーク時処理能力などがある。これらの指標は、設備の能力値と実績値を突き合わせることで改善余地を特定できる。例えば、誤仕分け率が基準を超えている場合は、検品工程の追加やスキャン精度の改善を検討すべきであるし、人時生産性が低ければレイアウトや作業動線の見直しが有効だ。それぞれの運用状況を可視化し、どんな領域で課題改善に取り組むか、ここでも全体運用からの見直しが求められる。

仕分け工程選択の難しさと最適化への道

仕分け工程選択の難しさと最適化への道

▲「リニソートS-C」(出所:椿本チエイン)

仕分け方式の選択が難しいのは、現場条件が多様化し、単一の解が存在しないからである。第一に、波動対応の問題がある。繁閑差が大きい現場では、ピーク時の処理能力と閑散期の稼働効率を両立させなければならない。そのためには、臨時人員投入を前提としたシフト組みや、設備運用のモード切り替え(ピーク時は自動化ライン全稼働、閑散期は一部停止)なども有効な選択肢となるだろう。第二に、EC拡大によって商品の多様化が進み、同一拠点でBtoBとBtoCが併存するケースが増えている。この場合、大ロット・少品種と小ロット・多品種が同時に流れ、仕分け設備には柔軟な設定変更能力が求められる。第三に、SKUの入れ替わりや販売形態の変化に伴い、仕分け方式の適性が時間とともに変化する点も見逃せない。

こうした条件下では、いずれの方式も万能ではなく、柔軟な組み合わせこそが現実的な解となる。ソリューションの選定においても、個別のマテハンベンダーに相談するのが良いか、全体をつなぐインテグレーターに任せるのかも企業ごとに判断が分かれるところかもしれない。最終的に重要なのは、現場の物量特性、SKU構成、顧客要求、波動特性を総合的に評価し、設備投資計画と運用設計を一体で策定することである。仕分け工程は物流現場の競争力を左右する中核であり、その最適化は部分最適ではなく全体最適の視点からのみ達成できるのだ。

開催日時:2025年8月29日(金)13時〜14時30分(時間は予定)

視聴形式:オンライン配信(YouTubeライブ)

※ライブ配信に参加が難しい場合は、イベント終了後より期間限定のアーカイブ配信がございます。

参 加:無料

定 員:100人 → 満席につき400人に増枠

申込期限:2025年8月28日(木)16時

登壇者:

山崎 整 氏|タクテック 社長

桑尾 洸平 氏|椿本チエイン マテハン事業部 営業統括 第一営業部 営業2課長

田口 智士 氏|プラスオートメーション プロダクト事業部 事業部長

渡邊 博美 氏|ブリッジタウン・エンジニアリング 社長

<モデレーター>赤澤 裕介|LOGISTICS TODAY 社長兼編集長

<主催>

「物流倉庫の生産性向上!マテハン最新技術を徹底比較」実行委員会(タクテック、椿本チエイン、プラスオートメーション、ブリッジタウン・エンジニアリング、LOGISTICS TODAY)

【イベント詳細・参加申込みはこちら】

https://www.logi-today.com/818134#entry

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。