ロジスティクストラックドライバーの時間外労働規制が強化された2024年問題は、農水産物流に深刻な影響を及ぼすと懸念されている。NX総合研究所の試算では、農林水産品の輸送力が30%以上不足するとの見方も示された。24年問題の農産物物流への対策について、「期待された施策が十分に進まず、正直に危機感を持っている」と率直に語る、農林水産省で農産品物流の効率化を担当する丸田聡物流生産向上推進室長に取材した。

▲農林水産省、大臣官房新事業・食品産業食品流通課、丸田聡物流生産向上推進室長

農林水産省と経済産業省は24年末、輸送能力不足の実態調査を実施。全国2300社へのアンケートのうち農業関連は30社と母数が限られるものの、「輸送を断られた経験がある」と回答した割合は他産業より高く、輸送力不足を実感する声が目立った。24年末から25年1月にかけてはキャベツが高騰した時期。キャベツは24年夏の暑さが長引いたことによる苗の生育が不良となり、生産量が激減した。輸送すべき荷物が少なくなったにもかかわらず輸送力が減っているという声が多く上がっていることは、現場の危機感を裏付ける。

国交省の試算では輸送能力は施策無しでは当初14%の不足と見込まれたが、積載率改善などの施策を講じた結果、輸送量は13.6%向上。丸田氏は「結果的には全体では想定ほど深刻化しなかった」としながらも、「農水産物に限った動向は統計的に追いにくい面もあり、予断を許さない」と課題を挙げた。

農水省が推進してきた「長距離輸送の中継体制」や「荷受け地の集約化」は、現場で思うように進んでいない。産地ごとのブランドや箱の仕様が異なり、標準化が難しいことが背景にある。担当者は「効率化の最大の壁は荷主の意識だ」と指摘。荷主の協力なくして抜本的な改善は難しいと強調する。

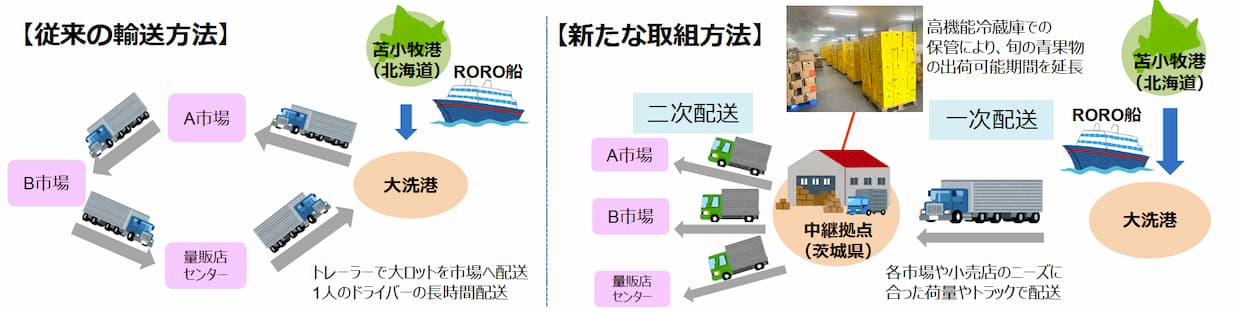

▲受地の集約化などで大幅な進展はないが、北海道からのブロッコリー、トウモロコシ輸送ではRORO船を利用し、中継地点を集約する輸送が行われるなどの事例もある

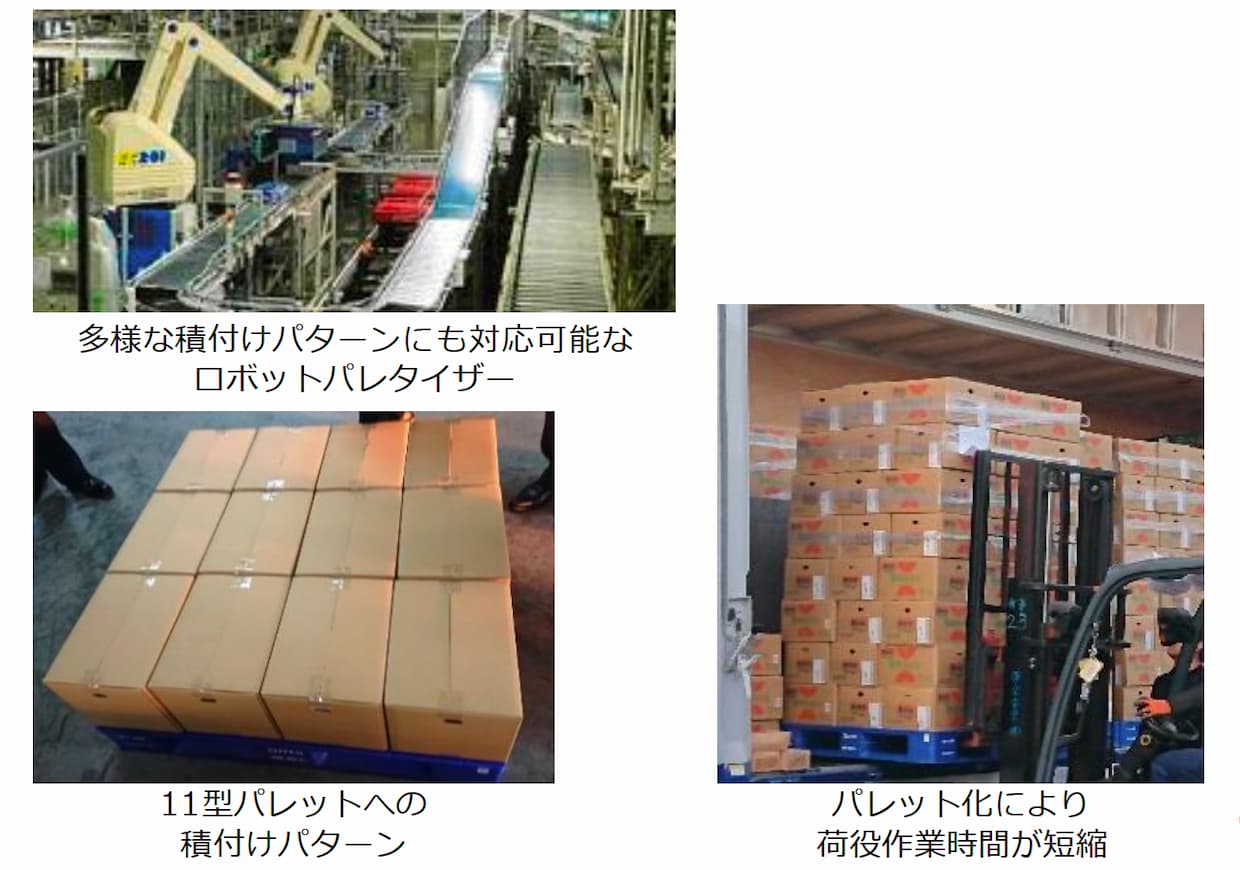

農水省は「物流⽣産性向上推進事業」などを通じ、モーダルシフトやデジタル化、パレット規格統一を支援している。熊本県では温州ミカンの出荷で11型パレットに適合する箱を導入し、輸送効率を高めた事例が生まれた。しかし応募数は限定的で、丸田氏は「多様なアイデアの活用が必要」と語るとともに、「そうしたアイデアを実現するためにも、、補助制度を積極的に活用してほしい」と訴えた。

▲JA熊本市の効率化事例。荷役の効率化を進めることで、荷待ち待機時間も短縮された

物流改善を運送会社から荷主に提案することは容易ではない。取引関係の制約から提案が受け入れられにくいためだ。農産品物流においては、全農、各地の農協などが荷主となり、各都道府県の経済連が指導的な立場ともなる。こうした団体が物流の効率化に向けて旗振り役を担うことが理想的ではあるが、地域事情の違いから全国的な標準化は進んでいない。

効率化が求められる一方で、個性、独自性を打ち出したいという産地の思惑もある。例えば花きでは、箱詰めや標準パレットによる効率化を進めている産地、部会がある一方で、鮮度保持に有利な湿式の縦箱やバケットなどを採用したい産地もある。また、複数の荷姿が混在することも。バケットは輸送効率が低い一方で、入荷したら花屋の店頭にそのまま並べられるなどの利便性もあり、その面では効率的であるといえる。産地や小売、物流業者がそれぞれどう効率化を進め、それぞれがコストをどう負担するか、よりシビアに考える必要があるだろう。

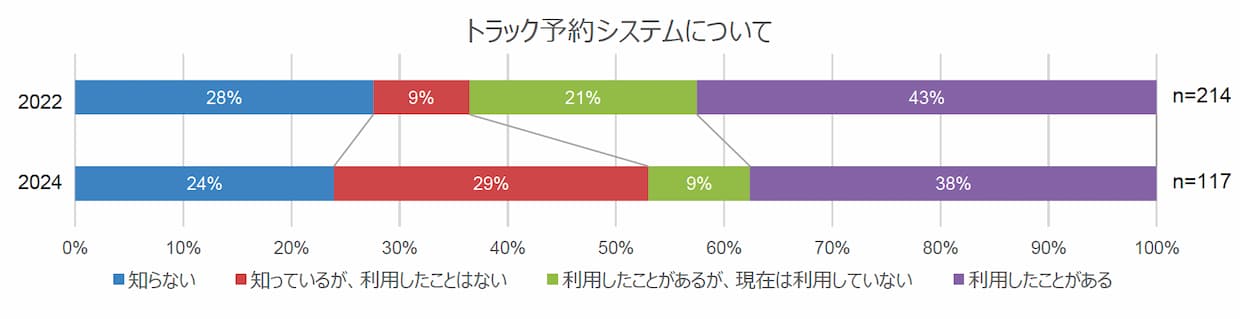

▲2022年に比べると、24年にはトラック予約システムの認知自体は拡大している

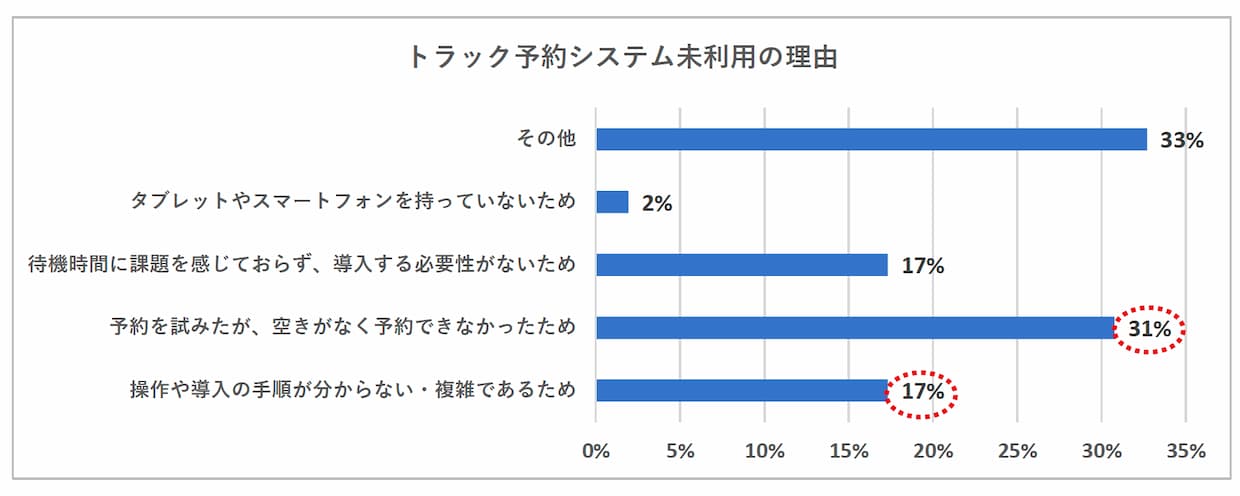

▲トラック予約システム未使用の理由。デジタル技術を導入しても、運用が伴わなければ効率化は進まない

物流の効率化への指導や支援は国だけが行っているわけではない。丸田氏は、「各都道府県庁は農家に近い立場から集出荷場の整備や物流改善を支援している。中央官庁のかけ声が届かない各地の生産者は、現場を知る都道府県の担当者に相談して効率化を目指してほしい」と語る。「例えば、北九州では卸売市場に中継機能を持たせ、日帰り輸送やモーダルシフトを可能にする取り組みが進むなど、行政の働きかけが実を結びつつある」という。

農産物は天候によって作物の出来具合が変わってしまうし、台風の襲来があれば収穫を早めたりと、収穫のタイミングが変わってしまうこともある。丸田氏は「農業生産の何もかもをデジタルで効率化できるわけではないが、天候のようなどうしようもない変数がある以上、それ以外の部分を極力効率化していくしかない」と述べ、それを積み上げていくことが現実的だと強調した。農業も物流もいまだにコミュニケーションで電話やファクス、紙の書類が多く用いられる業界だ。それだけに、まだまだ効率化が実現する伸びしろも期待できるだろう。

現在すでにドライバーの超過勤務時間制限により、運行できない便が各地で発生している。輸送手段がなくなることで生産を止めていく産地も増えていくだろう。輸送手段が不足することは、農業生産や担い手が減るだけでなく、農業という産業の存続にも関わる事柄だ。また、農地が維持されないことで豪雨の際の保水能力や、生物多様性の維持も損なわれる可能性がある。食料の生産以外にもさまざまな役割や側面がある農業を今後も存続させられるかどうかのカギの1つが、物流の維持にあると言える。

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。

LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。