社名の「CB」は航空用語で積乱雲を意味する。まさに急激に発達する雲のように物流業界をITで変えたい。1988年生まれ、沖縄県出身。2009年航空保安大学校卒業後、国交省の航空管制官。義父の遺志を継ぎ、2013年10月、配送プラットフォーム「Pick Go」(ピックゴー)などを手がける物流スタートアップCBcloud(クラウド)を創業。33歳。

話題「モノが届く」というわたしたちにとっての当たり前を支える物流ドライバー。当たり前すぎて普段は意識されることの少ない黒子的な存在だ。そんなドライバーたちが自分たちの仕事へ誇りを持ち、「運ぶ」ことへの社会的価値を高めたいと、情熱を燃やしてきた若き挑戦者がいる。

2013年、荷主とドライバーを直接つなぐ配送マッチングプラットフォームを手がけるCBクラウドを立ち上げた松本さん。設立から9期目となる先月、既存の取り組みをさらに進化させ、さらなる運送業界の価値創出を目指すため、物流スタートアップとしては異例の60億円の資金調達を完了した。

CBクラウド、60億円の資金調達完了(2021年12月17日掲載)

軽貨物のマッチングから一般トラックへの拡大、航空会社とのコラボレーション、消費者との接点の強化など、事業を拡大し続けてきたCBクラウドがこの先、どこを目指してどんな施策を打っていくのか、調達した資金の投入先は――。

物流の支え手である「人」の価値という目線に立って見つめてきた松本さんに、DXの未来はどう映るのか。創業前からの足跡をインタビュー形式でたどりながら、語ってもらった。(編集部・今川友美)

もともとは空の世界に憧れていた

沖縄出身だが、父の実家のある山口に飛行機で行き来することが多く、物心ついたときには漠然とパイロットになりたいと思うようになっていた。だが、高校生になり、進路や将来を見すえるようになりパイロットという職業を調べていくと、視力の制限にひっかかることがわかった。

夢を諦めるしかないのか、と思っていたとき航空管制官というもっとも空に近い仕事があることを知り、航空保安大学校を受験することを決めた。

入学と同時に国交省職員となり、20歳のときから羽田空港の航空管制官として勤務し始めた。

空から陸へ 人生を変える義父との出会い

▲管制官時代の松本さん

航空管制官として勤務し始めて5年目の24歳のとき、当時交際していた現在の妻の父親と出会った。初めて会った場所は、ファミレスだった。挨拶もそこそこに、義父は数分おきに「ちょっと待ってね」と言ってはひっきりなしに電話をかけたり受けたりしている。「社長と聞いていたが、本当だろうか」とびっくりしたのが第一印象だ。

義父は、もともとは車の整備や販売の会社を営んでいくなかで、冷凍軽貨物がまだ世の中に存在していなかった当時、自ら改造して販売をする、なかなかのアイデアマンだった。

結果、想定していなかったが、義父の車を買い求める個人事業主のドライバーの注文が相次いでいた。このとき初めて義父は、物流の世界で個人事業主のドライバーが存在していることを知った。

個人事業主のドライバー イメージとのギャップ、立場の弱さ

ただ、同時に、個人事業主のドライバーが置かれている環境を知ることとなった。まず仕事を得るところからでいうと、個人事業主が荷主に営業をし、荷物をくださいと言っても、なかなか相手にはされない。荷主は、一台一台それぞれ契約するよりかは、まとまったところに契約をして、いろいろな仕事を流したい。個人事業主なので、自由な働き方や選択肢があっていいはずなのに、制約が多く、個人事業主らしさが担保されていない。

そのうえ、立場も弱い。仮に仕事が舞い込んできたとしても、自分の体ひとつでやっているので、予定が合わなかったりすると、断らざるをえない。そして、一度断ってしまうと、電話が鳴らなくなる。荷主も優先順位があるから、この人だったら受けてくれるだろうという方に、毎回お願いしたくなるわけで。そうした状況下では、ドライバーは無理せざるをえなくなり、肉体的にも精神的にもきつい状況に追い込まれてしまう。

食品を扱っていたのでBtoBだったのだが、運んで当たり前の世界。当たり前だから、ありがとうとも言われず、やりがいを見出すのが難しい。一方で、いてくれなければ困る、とって変わることのできない存在。社会的に必要とされているけれど、その実態がともなわないというギャップ。そのギャップが難しさと結びついていると感じた。

「人を助けたい」という思いを仕事にしている人がいることに、鳥肌がたった

ドライバーは初め「これから物流の世界に飛び込むぞ」という気持ちで意気込んだり、「(当時は珍しい)冷凍貨物を扱うんだよ」などと家族や友人に誇らしげに語ったりしながら、これから始まる未来に思いを馳せて、目をきらきらと輝かせて車を購入していった。

だが、いざ飛び込んでみたら、個人事業主とはかけ離れた運送や物流という環境をみな、嘆き始めるようになった。目の当たりにしていた義父は「車を売って、自分は人を不幸にしてしまった」と自分を責めた。

とはいえ、責めているだけでは何もやっていないも同然だ。車を購入したお客様への強い責任感ゆえに、自らも物流の世界に足を踏み入れ、営業をかけて仕事を取りに行き、案件を紹介するということを始めた。

24時間365日、休むことなく、ひっきりなしにかかり続けてくる突発的な電話の正体が、やっとわかった。同時に、その瞬間、人を助けたいという思いを仕事にしている人がこの世の中に存在するいうことに、とても鳥肌がたった。自然と、そんな義父を助けたいという気持ちになっていた。

「娘との縁が切れたとしてもかまわない。一緒に物流を変えていこう」

仕事が休みの日は、義父の横にいることが増えていった。自分の得意なIT領域で、本格的なビジネスモデルを作ることで、責任感の強い義父の負担を少しでも減らすことで、助けることはできないのだろうかと常に考えるようになっていたのもこのころだ。

だが、特に物流の世界では、テクノロジーの力を使いたいと思っても、システム投資がしづらい。

一方で、物流はとても大きな産業だ。ITへの投資が困難だとされる領域だからこそ、そこへの貢献で、自分の力を発揮してみたいという気持ちがわいた。

そんなとき義父から「娘との縁が切れたとしてもかまわない。一緒に物流を変えていこう」と言われ、決意は固まった。2013年8月末、国交省を辞めた。

義父の遺志継ぎ、会社設立

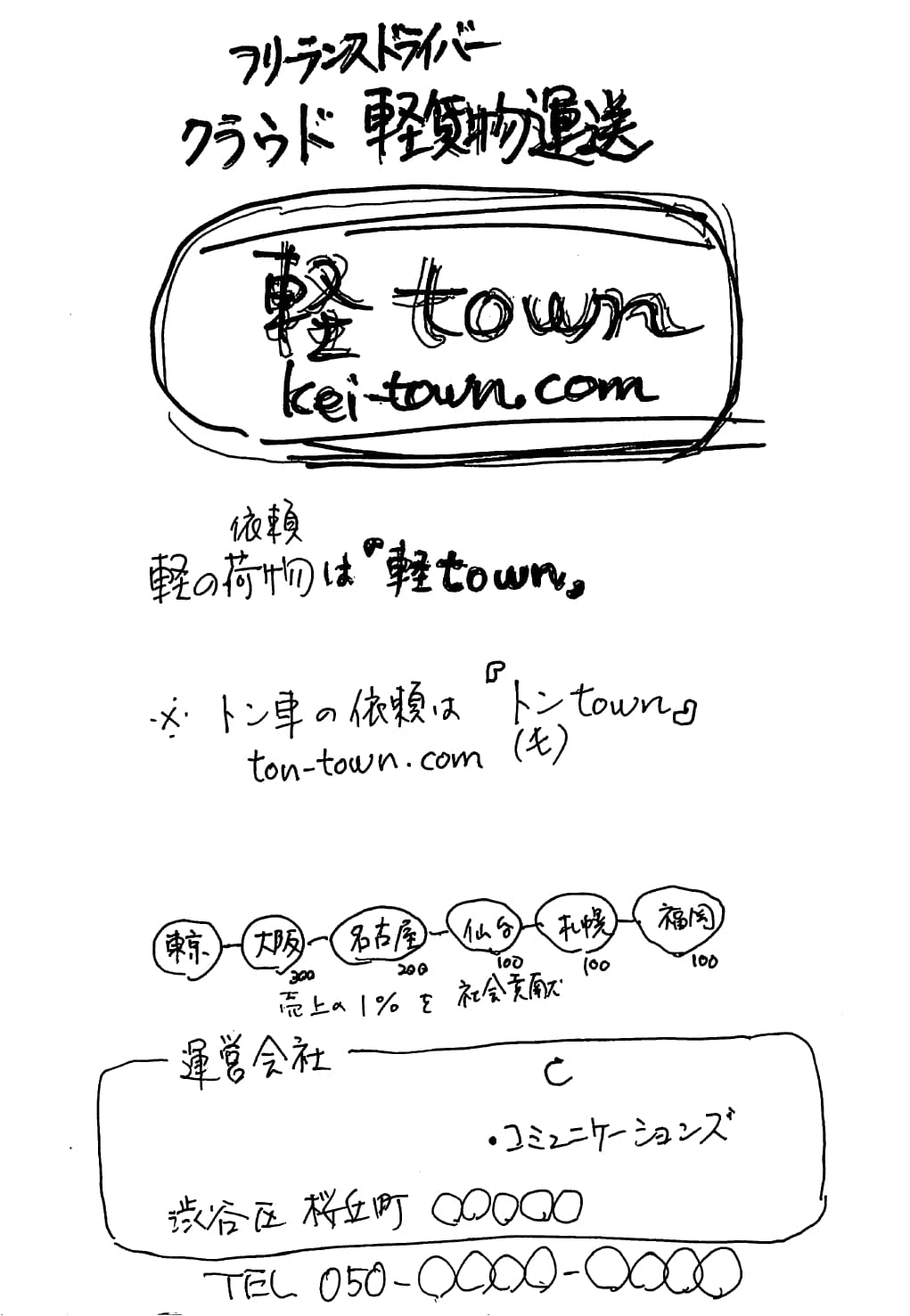

▲義父の机から見つかった軽タウン構想の企画書

それから2週間後のことだった。義父が帰らぬ人となった。持病もなく、お酒もタバコもやらない真面目な人だった。ストレスフルな環境だったのだろう。

しばらくして、義父の部屋を整理する機会があり、机の中からメモ書きのような企画書を見つけた。そこには将来、自分と一緒に個人事業主の働き方を変えていこうとするアイデアが、こと細かに記されていた。それはのちにピックゴーへと発展する「軽town(タウン)」だ。

目にした瞬間、体に稲妻のような衝撃が走った。「やらなきゃ、すぐに具体化しなきゃ」と体はとっさに準備に向けて走り出していた。

同年10月25日、CBクラウドを設立した。

デジタル化という「武器」でドライバーを守る覚悟

とはいえ、物流業界ならではの壁は大きかった。

まずはドライバーのために荷主へ営業するのだが、「既存の付き合いのある業者より安かったら付き合うよ」とよく言われた。なにか武器を持たない限りは、値下げという手段しかとれない。ドライバーが疲弊するだけだと思い悩んだ。

そんななか思いついたのは、義父の時代から付き合いのあるドライバー30人全員に、タブレット端末を配るということだった。当時はスマートフォンを使っているドライバーは一人もいないほか、高齢のドライバーも多く、導入にはためらいや心苦しさがあった。

これまでのやり方のほうがいいと拒絶反応を示す人がほとんどだった。だが、全員にやってもらわないと意味がないと思っていた。一人でも例外を許してしまったら、自分も自分もとなってしまうので、「全員です」「タブレット以外での報告は認めません」と言って、説明会を開いたり、操作が分からないという声を聞けばすぐさま駆けつけて粘り強く説明を繰り返した。

結果、最高齢の74歳のドライバーさんまでをも含めて、全員が使いこなすことができた。

これまでの運送業界にはなかったデジタル化のシステムの開発は、最終的にはドライバーにとっても荷主にとっても自分にとっても三方よしの、武器であり価値を初めて生み出すことができたという手応えを感じた。

▲創業当時の風景

振り返っても、最も大変で心苦しい出来事の一つではあったが、デジタル化、いまでいうDXの第一歩だった。現場にとってはいままでの運用がよいに決まっているが、自分の場合はそうした変革を受け入れてもらうからには、かつての義父がそうだったように「自分が仕事を必ず取ってくるから」と約束していた。

60億円の資金調達で、さらなるDXの強化へ

30人のドライバーさんとともに創り出したデジタル化のシステムが、現在のピックゴーの原型だ。

ラストワンマイルを改革するサービス「軽タウン」は、2016年9月開催のKDDI ∞ LABOのデモデイで、最優秀賞を獲得。現在のピックゴーにつながったほか、運送会社向け業務支援システム「Smaryu(スマリュー)トラック」や宅配事業者向け業務支援システム「Smaryuポスト」の提供を通し、配送パートナーの価値が正当に評価される仕組み作りと配送現場の生産性改善に取り組んだ。

結果、ピックゴーの二輪車・軽貨物を配送する個人事業主のドライバーはあわせて4万人、一般貨物の協力運行会社は1000社を超える配送プラットフォームへと成長した。

今後、これらの取り組みをさらに進化させようと先月、60億円の資金調達を実施。調達した資金は、プロダクト強化やマーケティングのみならず、事業を成長させていくための人材採用に充当する予定だ。

▲約100人のスタッフが働く現在のオフィス。ヘッドセットをつけて荷主とのマッチングが平均56秒で行われる

また、より多様な業界とのアライアンスを通じて、ポストコロナ時代に適したモノの流れをパッケージとして実現することで、顧客企業のビジネス拡大を支援していきたい方針だ。

「黒子」が当たり前のドライバーをITの力で主人公に

既存の事業を振り返ると、とくに軽貨物の領域では、仕事を選べる状況を作り出し、努力をしたことが次の仕事と紐づけられる環境を作り、即日入金することでキャッシュフローをよくしたりといった個人事業主らしい環境作りには、一定の形で表現ができた。

とはいえ、軽貨物のピックゴーパートナー3万人全員に満足いく仕事が渡せているのかというとまだそうではなく、まだ努力するべきところが残っているのは確かだ。

軽自動車は黒ナンバーで営業しているが、黒ナンバーは代車がなく、壊れてしまったら仕事ができなくなる。代わりに車を貸してあげられるような仕組み作りができないかといった、もっと安心して働ける仕組み作りを検討している。

ドライバーの社会的価値や物流業界そのものの魅力の向上への貢献は、まだまだと感じている。

私たちは宅配便が自宅に届いたとき、モノが届いたことへの喜びは感じられても、どこの物流会社の誰が届けたというところはさほど重要視しない。それは黒子であるがゆえのことではあるが、ドライバーが主人公に回れるようなサービス作りを私たちが考えることで、具体的ではないにせよ、少なからず良い変化を及ぼすのではないか。

全産業平均と比較して長い労働時間や収入の低さも深刻だ。自分たちが貢献できるものでいくと、夕方に宅配、日中はスポットなど、緊急的な配送を組み合わせるような仕組みを作り、既存の多種多様な事業を組み合わせた「パッケージ」として、これからは提供することもできる。

そのような働き方や、収入をあげるための改善の余地はまだまだあるが、トータルとしてとらえる観点は少ない。

ドライバーを主人公に、これまでばらばらにプレーヤーが存在した宅配やスポット配送を組み合わせたり、今日は1日8時間確保したらこのくらい稼げますよという状況は、ITの力を駆使したら実現できる。

裏を返せば、運送の世界は、典型的な労働集約型としてマンパワーを存分に使ってきた産業であり、それだけに、限りないITの力をかけたら、すごくなるに決まっている。

2024年4月からドライバーに残業時間の上限が設けられ、年間960時間を超えて働かせれば罰則の対象となる。これにより、放置が常態化されてきた慢性的なドライバー不足が現実のものとなる、いわゆる「物流の2024年問題」が取り沙汰されることとなった。

どの会社も感度高く情報を取り入れており、意識改革が始まっていることを感じる。あとは意思決定がどこまでできるかにかかっている。

自分たちの事例でいくと、タブレットを全員に使っていただくという世界観でやるということに対して、その意思決定と行動をともなわせることは、何度もやめようかと思うくらい迷いも大きかったし、心苦しくもあった。

制度なので変わらざるをえないし、2024年問題をチャンスととらえるところにとっては追い風だし、経営者の姿勢が問われる。

物流DX 主人公は「人」でしかない

運送分野においてDXが進んできたとき、人がやる運送の仕事はもしかしたら減ってくるかもしれない。だが、受け皿としてのキャパシティは変わらないはずなので、人ができる範囲が広くなる。仕事のできる範囲が広がる。そこをどう生かすかだ。

これまでやっていたことが少ない工数でできるようになるから、時間が増えたり余ったりする。それをどう生かすかということが重要で、それを生かさなければたしかに従事者の収入も下がるかもしれないが、悲観的になる必要はなく、高度なスキルを身につけられたり、社会に対する貢献の幅が広がると考えることができる。

オペレーティブな部分でやらなくてはいいところは代替されていくが、ものを作るのも仕事だし、なにか決めるのも仕事なはずで、人がやれることが広がっていくはずなので、そういう意味ではおもしろい世界になっていく。だから、主人公は人でしかなく、それをのばせる会社というのは、ドライバーにとって真のやりがいを感じることができる。

▲現在稼働しているドライバーが、この画面でひと目で分かる

ドライバーがたとえば運転しなくてもいいとなったときに、運転席で寝ていたらだめだが、空いた時間でなにができるかという観点で考える。それが社会的に価値のあることができるのであれば、もしかしたらドライバーという職業の名前は変わるかもしれないが、価値そのものは上がっていくのではないか。

正しい対価が支払われているか―ドライバーが30人から3万人になっても変わらない真実

多重下請け構造をはじめとする物流業界の構造は、ドライバーへ正しい対価が支払われているかどうかという観点でとらえる必要がある。元請け下請けといった社会構造を正そうというような、対立構造の中に身を置くのではなく、ドライバーや運送事業者に、本当に正しい対価を渡せているかというところに、常に着目していきたい。

アライアンスの強化は、ドライバーの仕事の幅や働き方を増やすための取り組みでもある。ドライバーのスキルの幅が増えたり、消費者の近いところにいったりすると表舞台に立てるといったような、さまざまな軸や社会との向き合い方の種類が広がっていけばいい。

DXした先に未来がある。ただ、それを1社では実現できないし、全員が全員というのもどの世界にも存在しない。少なくとも同じ志や、業界をよりよくしたいという漠然としたことでもいいので、そうしたものを根っこの部分から持っている人たちと強固なタッグを組むことができれば、一歩前進といえる。

60億円の資金調達を完了し、既存のプラットフォームをさらに進化させていく節目を迎えたともいえるCBクラウド。物流DXの花開く年といわれる2022年も、ドライバーへの正しい対価が支払われているだろうかという問題意識のもと、社会的価値の正当性の追求を軸に事業展開していくスタンスは、創業時と変わらない。

沖縄生まれで、小学生への学習塾を経営する父親のもとで育った松本さん。「教える」「教えられる」という師弟関係にはまらない、小学生と一緒になって学び、ともに成長していこうとする父の姿を、そばで見ながら育った。その眼差しは、義父との出会いの際にも感じ、気づけば自分も、当事者の立場に立って、その人の人生にかかわっていくことに、大きな喜びを見出すようになっていった。

ドライバーの目線から、デジタルの力を使って社会課題の解決をしようとしている松本さん、CBクラウドの一挙手一投足から目が離せない。