話題物流業界でのクラウド型倉庫管理システム(WMS)の重要性は増している。そのなかで、ロジザードが提供する「ロジザードZERO」は、多くの企業に採用されているクラウド型WMSだ。この記事では、ロジザードZEROの強みや弱み、課題、今後の展開を掘り下げ、物流企業や荷主企業にとっての利用価値を考察する。

圧倒的な導入実績とあらゆるビジネスに対応する豊富な機能

圧倒的な導入実績とあらゆるビジネスに対応する豊富な機能

▲ロジザード取締役の亀田尚克氏

「ロジザードZEROは前身の『Logizard-Plus』から見ると20年以上の実績があり、さまざまな業種や業態に対応できる柔軟性が強みだ」と亀田尚克取締役は語る。ロジザードZEROは、クラウド型WMS(倉庫管理システム)業界でシェアナンバーワンを誇り、国内外の1700以上の物流現場で稼働している。ロジザードが2001年にWMSの提供を始めてから、ユーザーとともに積み重ねた経験やノウハウをバージョンアップという形でシステムに反映。常に進化し続けるクラウド型サービスとして支持されてきた結果だ。

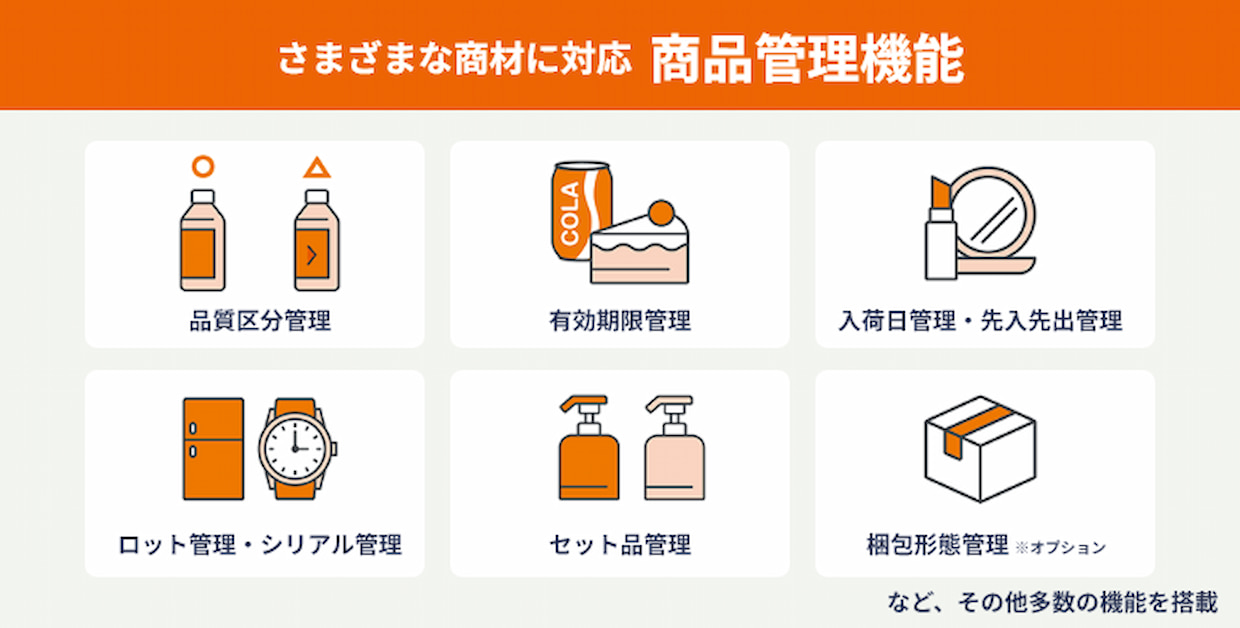

ロジザードZEROは、入荷、保管、出荷、棚卸しなどの基本機能を幹とし、多種多様な業種・商材に対応する便利機能を枝葉のように広げてきた。これが亀田氏のいう「柔軟性」というわけだ。例えば、物流現場で良品・不良品を区別できる「品質区分機能」や、先入れ・先出しができる「入荷日管理機能」、ケース・ボール・バラ単位の入出荷管理ができる「梱包形態管理機能」などが挙げられる。EC(電子商取引)事業者からは、チラシやノベルティなどの誤出荷を防ぐ「同梱物管理機能」や「Amazonベンダーセントラル出荷機能」などが支持されているという。近年では、物流現場の自動化・省人化を求めるユーザー・市場の声に対応し、周辺システムとのデータ連携や物流ロボットとの標準連携を実現するなど、従来のWMSの枠に留まらない機能拡張が注目されている。

こうした機能の中には、他社では個々のユーザー専用に開発することで対応するものも多分に含まれているが、なぜロジザードはそこまで踏み込めるのか。そこには、「“在庫管理”に課題を感じているお客様の解決策は多岐にわたるため、クラウドサービスとして、その要望にできるだけ標準機能で応えられるようにしたい」(亀田氏)との思いがあるという。ユーザーの声に耳を傾け、現場課題に一緒に取り組む中で培われた経験が、多くの現場に共通するニーズを見極める力となり、これを標準機能として実装する力に変わってきたのだろう。

創業時から守り続ける「出荷絶対」

創業時から守り続ける「出荷絶対」

一方で、クラウド型WMSシェアナンバーワンのロジザードZEROにも課題はある。まだ利用したことのないユーザーから、EC向けのWMSと思われることが非常に多いことだ。これは、クラウド型WMSの中でいち早くEC物流に対応し、EC事業者向けの標準機能を充実させてきた経緯が関係している。

しかし、ロジザードのWMSは、もとを辿ればアパレル店舗配送向けのシステムとして開発されており、当初からBtoB(卸)とBtoC(通販)の両方の機能が標準装備されていた。ECの興隆とともに、ロジザードZEROのtoCの機能が脚光を浴びたことで、「EC向けのWMS」というイメージが先行しているが、ロジザードZEROの本当の強みは、toBとtoCのどちらにも精通しているところにある。

▲通販をはじめとするBtoCと、卸をはじめとするBtoBで商品を販売しているユーザーのシステム構成の一例

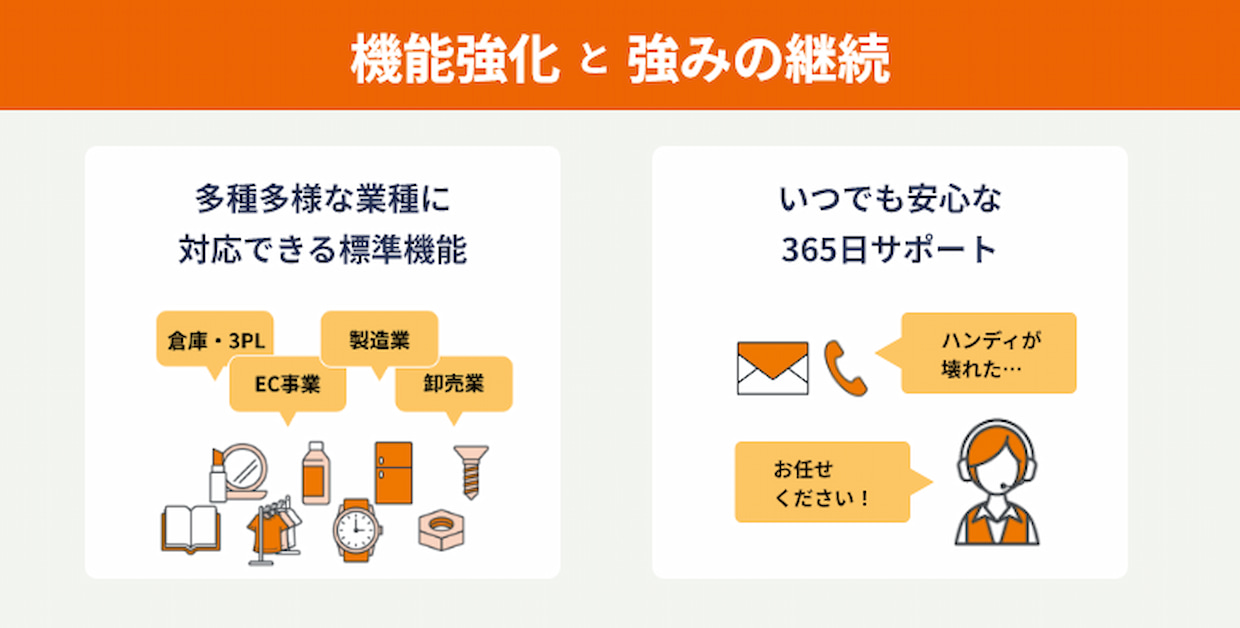

実際に、ロジザードでは「卸と店舗をつなぐようなBtoBの物流と、ECに代表されるBtoCの物流をトータルで支援するような相談が多い」(亀田氏)といい、同氏は「最近では流通業だけでなく、製造業からの相談も増えてきていることから、今後も多種多様な商材に対応でき、幅広い業種の人たちに利用してもらえるような機能強化をしていきたい」と次なる展開を見据える。いわば、“攻め”の施策だ。

他方で、亀田氏はロジザードが創業当時から大切にしている“守り”の施策にも言及した。365日対応のサポート体制だ。「すべて自社で運用しており、電話やメールで個別に対応している。これは20年以上休まずに継続しており、当社が掲げる『出荷絶対』という社是を体現している」と亀田氏は語る。顧客の導入・運用支援をすべて自社で行うことが、ユーザーからの厚い信頼を生んでいる。また、こうしたコミュニケーションが新たな課題・ニーズの発見につながり、機能強化・拡張にも生かされているという。同社は今後も「出荷絶対」をぶらさず継続する考えだ。

導入事例とユーザー評価は

導入事例とユーザー評価は

こうした強みを打ち出すロジザードに対し、ユーザーはどう評価しているか。

とあるアパレルの物流現場では、在庫管理の精度向上と業務効率化に大きな効果を発揮したという。一般的にアパレル商材は、サイズや色違いでSKU数が多く、在庫管理の難易度が高い。ピッキング作業のミスも頻発していたという。そこで、ロジザードZEROを導入し、ハンディーターミナルを用いたバーコード管理とフリーロケーション管理に運用変更することを決めた。

フリーロケーション管理とは、あらかじめ割当てられたロケーションに商品を保管していく固定ロケーションと異なり、 状況に応じてロケーションを増やしたり移動したりできる管理方法。場所を特定するロケーションバーコードとモノを特定する商品バーコードをシステム上で紐づけて管理する。ひとつのロケーションに複数のSKUを混在させたり、空いている棚を即時活用したりできるため、作業効率が上がり、正確な情報管理でピッキング作業のミスが減少。加えて、リアルタイムに在庫状況を把握することが可能となり、販売機会の損失を抑えることにもつながったという。

別の寝具を扱う物流現場では、枕や枕カバーなどの細かい商品が増えたことで、従来の目視と手作業による管理に限界を感じていたが、ロジザードZEROの導入で在庫管理の正確さと効率性が改善された。商品に送り状を貼る際に、間違った作業をするとハンディーターミナルがアラートを発するため、作業者は神経を使わずに正確に出荷作業を進めることができるようになったほか、在庫差異や出荷ミスも激減した。また、分かりやすい操作方法と運用手順に切り替わったことで、新人向けにレクチャーする時間が減ったという。

コンタクトレンズを取り扱う現場では、月に数万件以上の出荷に対応するため、検品だけでなく梱包作業の効率化が喫緊の課題となっていたが、ロジザードZEROと連携している自動梱包機の導入により、業務効率化とスタッフの負担軽減につながった。

ここで紹介した3つの現場では、ロジザードZEROによるシステム管理とピッキング支援、周辺システムとの連携による拡張性が効果を発揮し、評価につながっている。機能性や使い勝手については多くの現場が認めていることから、あとは、その業界・業種の特徴に合った形で作業バッチを組むなど、どれだけシステムが個々の現場の業務に寄り添えるかがポイントとなろう。

ロジザードが目指す3つの方向

ロジザードが目指す3つの方向

こうした評価を受けるロジザードの亀田氏は、「クラウド型WMSとして、常に世の中の変化に対応し続けていく必要がある」と述べ、今後の展望について、ロジザードが目指す3つの方向性を示した。

1つ目は、多種多様な業種・商材に対応することで、在庫管理に課題を持つあらゆる企業を支援すること。従来のWMSの常識にとらわれず、AIやロボット技術なども取り入れながら、最適な在庫管理の実現をサポートしていく方針だ。

2つ目は、オムニチャネルやOMO(オンラインとオフラインの統合)など、流通業で求められる変化に柔軟に対応すること。ロジザードは倉庫管理システムのロジザードZEROのほかに、「ロジザードZERO-STORE」という店舗向けの在庫管理システムも提供している。直近では、ECサイトで購入した商品の店舗受取や、店舗からの商品発送を実現する機能をリリースした。今後も両サービスを連携させながら、店舗と倉庫、そしてECの在庫を一元管理するOMOの実現を支援していくという。

3つ目は、海外にいる日系企業の支援強化だ。特に東南アジアは、在庫管理の悩みを抱える日系企業が多い。日本国内ほどシステム化が進んでおらず、経済成長を下支えする物流の高度化や効率化が課題となっている。ロジザードZEROは日本語のほかに英語・中国語・タイ語・ベトナム語に対応し、既に東南アジアで多くの導入実績があることから、今後ますます需要が見込まれる海外市場で攻勢をかける。

今後の物流のあり方示すリーダー的存在に

今後の物流のあり方示すリーダー的存在に

ロジザードZEROは、その豊富な機能と実績、充実した自社運営のサポート体制により、物流業界で高い評価を受けている。その評価を揺るぎないものにするため、今後も新しい技術やトレンドに対応し続ける予定だ。また、柔軟性、多言語対応、強力なサポート体制を備えたクラウド型WMSとして、その実績は多くの導入企業から支持されており、多様な業界や商材で効果を発揮している。今後もAIやロボティクスといった最新技術との連携を強化し、物流業界の効率化に貢献するだろう。

物流の自動化やロボット技術の進展に伴い、さらなる省力化と効率化が見込まれる中、特に2024年問題に直面する物流企業や荷主企業にとって、ロジザードZEROの導入は重要な戦略的選択肢となりえる。「ユーザーの声を反映し、常に進化し続けるシステムでありたい」と亀田氏が強調するように、ロジザードは業界全体の課題解決と未来の物流のあり方を示すリーダー的存在となることを目指す。物流業務改善に取り組む企業にとって、ロジザードZEROは最適な選択肢であり続ける。