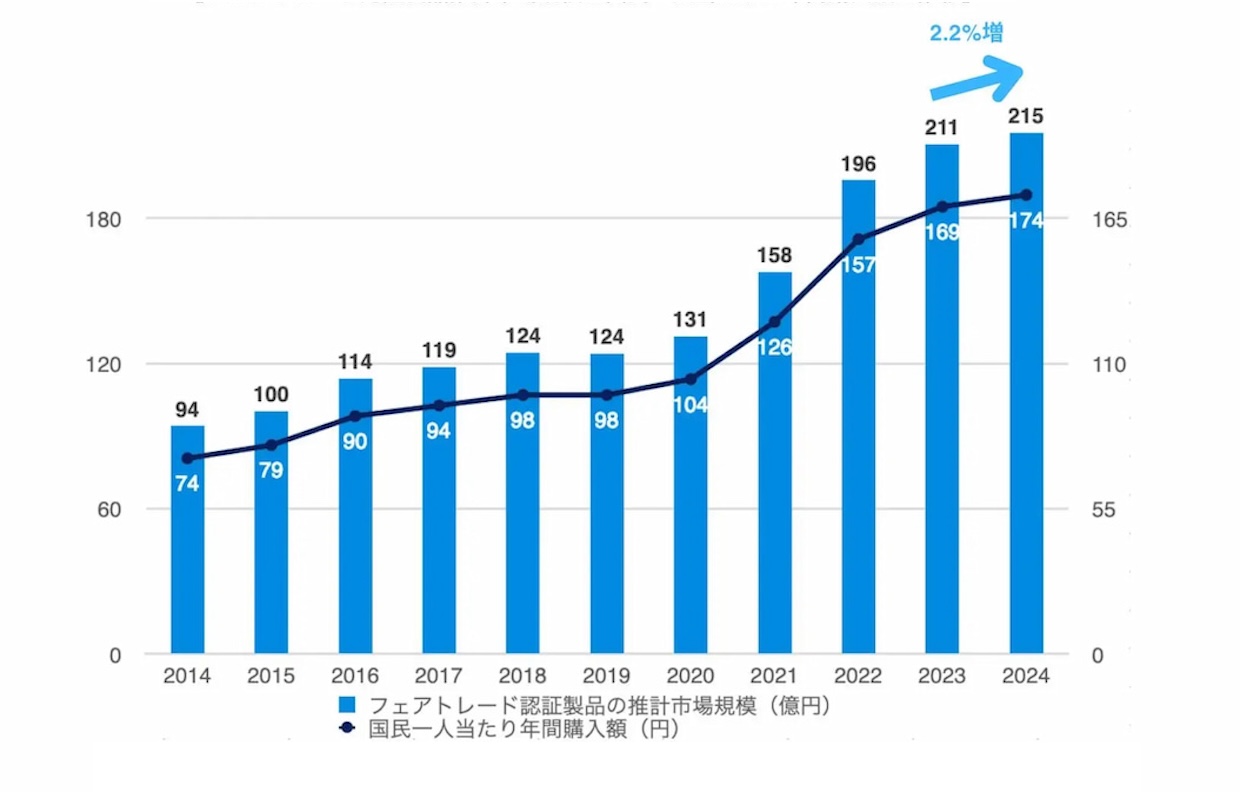

調査・データ国内でのフェアトレードの普及・啓発活動に取り組んでいるフェアトレード・ラベル・ジャパン(東京都中央区)は1日、2024年のフェアトレードの国内市場は前年より2.2%増加し、215億円規模になったと発表した。10年前の2014年に比べ規模は2倍以上になり、国民1人当たりの年間購入額も100円増えた。

フェアトレードは、人権や環境に配慮して生産されたものを適正な価格で取引し、生産者の生活水準の向上を図る取り組みで、国際フェアトレードラベル機構がフェアトレードで流通している商品の認証などを行い、生産物の適正な流通の普及に取り組んでいる。

同法人によると、2014年の市場規模は94億円で、10年間で121億円増加、国民1人当たり年間購入額も14年の74円から24年は174円にまで増えた。

日本のフェアトレード市場で大半を占めるのは食品で、24年のデータではコーヒーが全体の78.2%を占めた。次いでカカオ製品が12.2%だった。フェアトレードコーヒーは、大手外食チェーンが取り扱いを中止したこともあり、外食市場での伸び悩みが見られたが、家庭用製品の販売が好調で、2024年度全体では前年比3%減と微減にとどまった。

一方、カカオ製品は前年比69%増と大幅に成長した。輸入製品の売上増加に加え、国内の大手小売企業がプライベートブランドを中心にフェアトレード製品の取扱を強化したのが要因と見られる。紅茶は前年比60%増、ハーブ・スパイスも前年比9%と着実に市場が拡大している。

しかし、市場価格の高騰にもかかわらず、現状は生産者である農家の収益向上には必ずしも結びついていないという。多くの農家は異常気象で収穫量が著しく減少するとともに、労働力確保や原材料調達、物流コストの上昇に直面している。さらに、森林保全や人権・環境保護に関する規制強化などで、経営・管理コストの負担も増大しており、農家全体の収入は低いままとなっている。

また、気候変動の影響で、50年にはコーヒー(アラビア種)の栽培地が50%となり、カカオの木は西アフリカで生育が難しくなると予想されている。バナナも病気で絶滅するリスクがあるほか、オレンジジュースやワイン、アボカドなども栽培・生産の危機に直面している。フェアトレードによって生産者に還元される資金が異常気象に適応するための農業トレーニングや資材への投資、グリーンエネルギー導入等の環境保全施策に活用されれば、気候変動対策としても重要な役割を果たすと指摘している。

同法人では、フェアトレードの啓発と普及を図るため、5月をフェアトレード月間とし、31日まで全国で「ミリオンアクションキャンペーン」を開催する。フェアトレードの商品購入やSNS投稿、イベント参加などのフェアトレードに関する行動を喚起して開発途上国への寄付を促進する。

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com