環境・CSR商船三井は24日、海洋温度差発電(OTEC)で用いる冷排水に関する環境アセスメントを、東京大学や琉球大学、科学技術振興機構(JST)との共同研究として実施し、新たな手法を開発したと発表した。同社は沖縄県久米島で進められているOTECの実証実験に参加している。研究成果は国際学術誌「The International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation」に掲載された。

OTECは、海面の表層の温水と深海の冷水の温度差を利用して発電を行う技術で、水深600メートル以深の海域から海洋深層水を汲み上げ、表層水との温度差でエネルギーを取り出す。気象に大きく左右されないため24時間安定的に発電が可能で、発電量も予測しやすいうえ、発電に利用した海洋深層水は水質に変化がなく、水産や農業、空調利用などの分野に2次利用できる。このため、持続可能な発電システムとして注目され、国内やハワイ、韓国、ナウルなど各国で研究が進んでいるものの、商用化は実現していない。久米島の実証実験は、OTECの研究開発に取り組むゼネシス(東京都江東区)や久米島町、佐賀大学などが2013年から進めており、同社は22年から参加している。

発電には、大量の海洋深層水を利用するため、利用後の冷排水が海洋環境に与える影響を客観的に把握し、課題があれば対応策を講じることが欠かせない。同社は環境アセスメントの手法の開発に向けて独自の検討委員会を立ち上げ、JSTの支援を受けながら大学などとともに共同研究に取り組んでいる。

今回の研究では、東大と海洋調査会社のウインディネットワーク(静岡県下田市)が共同開発した海底調査ツール「Speedy Sea Scanner」と、新開発のAI(人工知能)解析システム「Coral-Lab」を使い、海中のサンゴ礁の位置の識別やサンゴ被度計算を完全自動で行えるようにした。

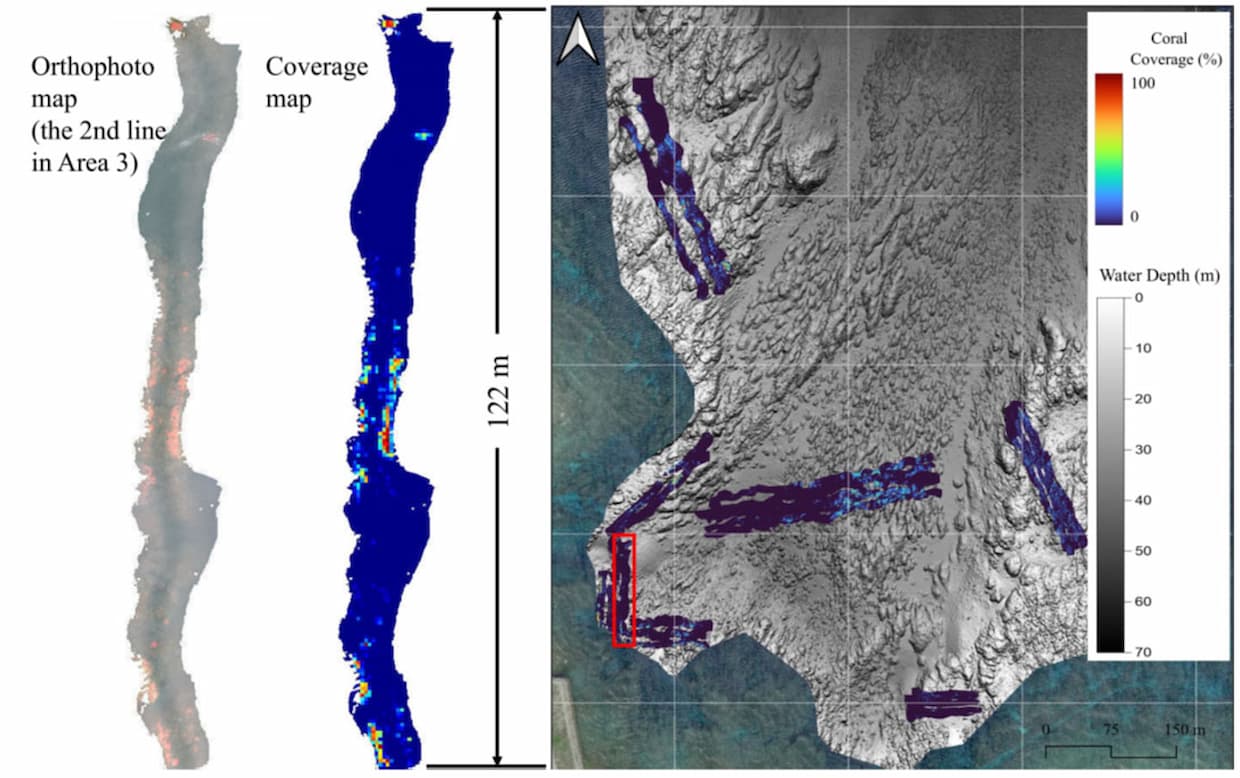

▲Coral-Labによって推定されたサンゴ分布図(出所:商船三井)

Speedy Sea Scannerは、水中一眼レフカメラ6台と専用のフレームからなる曳航式の海底マッピングシステムで、小型船で曳航しながら海底の写真を撮影する。また、Coral-Labは、世界中のさまざまな海域のサンゴの画像や、調査区域の過去と現在のサンゴの画像などを学習させており、画像や映像の中から高精度でサンゴを検出する。これまでの環境調査では、主にダイバーが目視で調査していたが、水中カメラとAIの活用によって、広範囲での地形やサンゴ分布の調査を、短時間で効率よく実施できるようになる。

同社は「今後も海洋深層水の放水箇所の特定やモニタリング手法を確立することで、海洋環境に与える影響に応じた対策の検討を進めていく」としている。

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。

LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。