記事のなかから多くの読者が「もっと知りたい」とした話題を掘り下げる「インサイト」。今回は「移動式水素供給で“脱炭素タンタンメン”を調理」(10月9日掲載)をピックアップしました。LOGISTICS TODAY編集部では今後も読者参加型の編集体制を強化・拡充してまいります。引き続き、読者の皆さまのご協力をお願いします。(編集部)

◇

荷主CO2削減の切り札として注目を集める水素エネルギー。使用時に水しか排出せず、その製造過程においても再生エネルギーを活用することで、持続可能な社会を実現するグリーン水素の普及が期待される。

その利活用の本格化に向けて、大きなボトルネックの1つとされてきたのが「水素をどう運ぶか」という課題である。軽く拡散しやすいという特性ゆえに、気体のままではエネルギー密度が低く、貯蔵・運搬に適さず、輸送効率が極めて悪い。

では、どうすれば効率的に運べるのか。まず思いつくのは、水素を圧縮して高圧タンクで「圧縮水素」として運ぶという方法だろう。ただ、圧縮ガス輸送は安全規制が厳しく、高圧ガス保安法に基づく厳格な輸送体制が必要だ。また、マイナス253度まで冷却して液体化すれば「液化水素」として運ぶことができるが、これも、液化するには極低温維持に大量のエネルギーを要するというデメリットがある。いずれも取り扱いの難しさや安全性、エネルギー損失などの課題を抱える。

一方、常温常圧の気体状態では貯蔵や運搬に向かない水素を、メチルシクロヘキサン(MCH)やアンモニアなど水素を含む物質に一旦変換して貯蔵や輸送を行い、利用時には水素に再変換する方法も盛んに検証されている。今回、三菱化工機、那須電機鉄工、日本フイルコンの3社連携で実証しているのは、水素を金属原子に取り込んだ水素吸蔵合金に変換して取り扱う「水素吸蔵合金配送システム」の構築である。水素を金属粉末の固体状で水素吸蔵合金タンク(MHタンク)に充てんし、必要な場所への運搬後水素を再び取り出して、燃料電池を活用して電力を供給・利用する仕組み作りとなる。

▲水素吸蔵合金ユニットに組み込まれたMHタンク(出所:三菱化工機)

三菱化工機、那須電機鉄工、日本フイルコンの3社は、それぞれの技術領域を持ち寄り、実用的な“運びやすい水素”の形を模索してきた。三菱化工機が水素製造技術を基盤として全体設計し、那須電機鉄工は水素吸蔵合金とMHタンクの開発、日本フイルコンは水素を使用した可搬型燃料電池発電装置を担当する。3社それぞれの技術を連携することにより、製造、貯蔵、輸送、供給までを一体で最適化する構想だ。

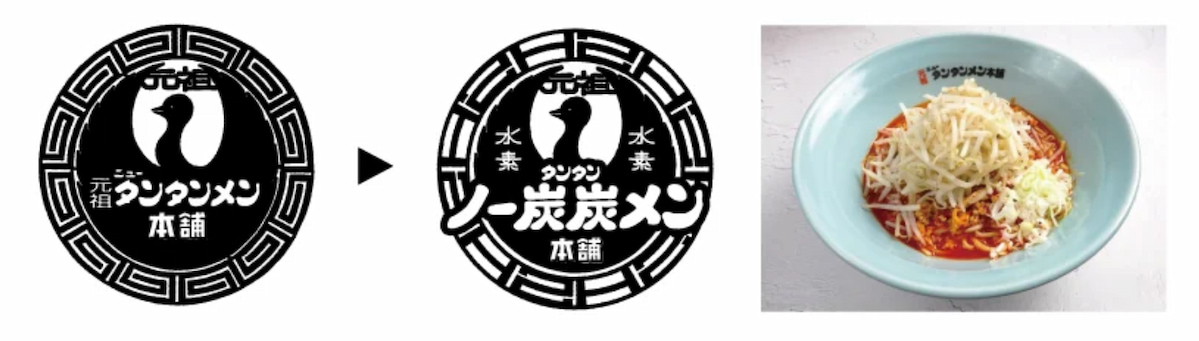

この取り組みは、川崎市と連携して推進する「KAWASAKI SOUL」プロジェクトの一環で、脱炭素都市モデルの構築に貢献するもの。11月2日に開催される「みんなの川崎祭」では、“川崎のソウルフード”として知られる「ニュータンタンメン」を水素燃料で調理する“脱炭素ラーメン”の実証を予定しており、三菱化工機の担当者は「地域の生活文化と結びつけて水素を身近なエネルギーとして伝えたい」との狙いを語る。

▲地元ではおなじみのブランドロゴも、水素利用で炭素排出ゼロを強調したロゴに(出所:三菱化工機)

「水素吸蔵合金を用いた輸送方式は、常温・低圧条件でも安定的に水素を保持できる点が大きな特長」(三菱化工機担当者)だ。高圧ガス保安法や消防法に抵触しないタンク運用や液化水素のような冷却設備を必要とせず、より安全で柔軟な運用が可能になる。モジュール化されたユニットをトラックなどで運び、必要な場所で水素を放出することができるため、災害時やイベント会場、離島や山間地など、既存のインフラが届きにくい地域でのエネルギー供給なども想定できるなど、柔軟な“動く水素ステーション”としての可能性を秘める。

現状の水素の輸送方式には一長一短があり、それぞれ適した距離とスケールも異なる。液化水素やMCH、アンモニアといった化学キャリアは、大量・長距離輸送に強みを持つ。一方、水素吸蔵合金のような固体キャリア方式は、ラストワンマイルや小口配送、緊急時の分散供給などに適しており、これらを連携させたハイブリッド型の輸送ネットワークなども、今後の水素活用社会の実現に向けた検討課題となるだろう。大量輸送と局地供給を補完し合う仕組みが整えば、水素エネルギーの社会実装は一気に加速する可能性を秘める。

▲「水素ちゃんこイベント」も大盛況(出所:三菱化工機)

三菱化工機を中心とした3社連携はこれまでも、地域イベントや展示会などで繰り返し水素活用の実証を行い、ことし4月の大相撲川崎場所での“水素ちゃんこ”の提供などを通して理解促進と普及啓発に努めてきた。今回の取り組みもその延長線上にあり、「水素を使うという行為を生活レベルで感じ取ってもらう」(同)ための試みである。

また、今回のイベントでは、次世代燃料を社会実装するためには、多様な業界・アイデアの連携が必要であることも明示される。脱炭素ラーメンの調理は、3社による水素の製造・運搬・供給だけではなく、行政はもちろん、水素調理器や水素バーナーの開発などの連携がなければ実現しなかった。水素活用の意義をさらに一般の人々にまで広げていくには、人気ラーメン店とのコラボレーションなど、技術者目線では思いもつかないようなアイデアが不可欠であることも明らかになった。

インフラ整備やコスト面の課題は依然として残るものの、技術開発とともに「どう使っていくか」という社会的理解を広げることが、最終的な定着につながる。水素社会の実現は技術だけでなく、人々が水素の価値を実感し、使う文化を育てていくことから始まる。水素運搬の現場からその橋渡し役を担う取り組みが、川崎から静かに動き出している。(大津鉄也)

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。

LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。