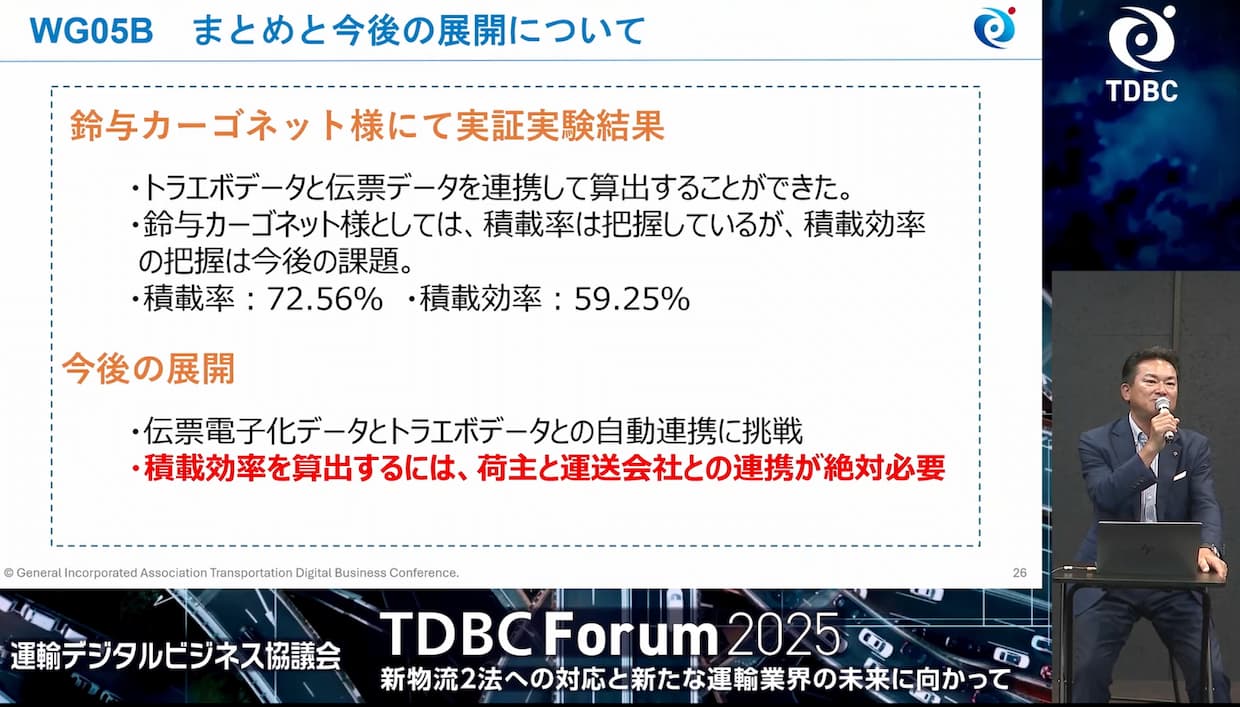

調査・データ運輸デジタルビジネス協議会(TDBC)のワーキンググループ(WG05B)は11日、「TDBC Forum 2025」の場で、動態管理プラットフォームを活用した実証実験の成果を発表した。実験では、トラックの積載率は72.56%と高い数値を記録した一方で、空車走行を含めた指標である積載効率は59.25%にとどまることが判明。このギャップを埋め、真の物流効率化を達成するには、物流事業者単独の努力だけでなく、荷主との連携による空車走行の削減が不可欠であるという課題が、具体的なデータをもって浮き彫りになった。

(出所:TDBC)

同WGは、動態管理プラットフォーム「traevo」(トラエボ)の運行データと、積載伝票データを連携させ、CO2排出量の可視化と積載効率の向上を目指している。発表では、アスア(名古屋市中村区)の間地寛氏が、今年度、鈴与カーゴネット(静岡市清水区)の協力のもと、トラック7台を対象に行った実証実験の結果を報告した。

実験で特に注目されたのが、「積載率」と「積載効率」という2つの指標だ。積載率は、荷物を積んでいる際のトラックの積載重量が、最大積載量に対してどの程度の割合かを示すもの。一方、積載効率は、その積載率に、総走行距離のうち荷物を積んで走った距離の割合(実車率)を掛け合わせた指標で、空車走行も含めた運行全体の効率を示す。改正物流効率化法でも、この「積載効率」の向上が求められている。

(出所:TDBC)

実験の結果、7台の平均積載率は72.56%と、個々の運行では高効率な輸送が行われていることが分かった。しかし、空車走行の距離を加味した平均積載効率は59.25%まで低下。国の目標である50%は超えているものの、積載率との間に13ポイント以上の大きな乖離が生じている実態が明らかになった。間地氏は、「この差をいかに縮めていくかが今後の課題だ」と指摘した。

積載効率が低下した具体的な要因として、間地氏は荷主都合による当日の輸送キャンセル事例を挙げた。ある車両は、宮城県から茨城県へ向かう帰りの荷物が当日キャンセルになったため、長距離の空車走行を余儀なくされたという。この結果、同車両の積載効率は大幅に悪化した。

この事例について間地氏は、「これから積載効率を高めるには、物流事業者さんだけの努力ではなくて、荷主さんといかに協力しながら積載率を上げていく工夫を行うかということが重要になってくる」と述べ、サプライチェーン全体での協力体制の必要性を強調した。

WGは今後の展開として、伝票データの電子化と、動態管理データとの自動連携に挑戦する。これにより、より精緻な積載効率の可視化と、改善に向けた具体的な打ち手の検討が可能になる。間地氏は、「積載効率はマックスが100%という形で目標値が示すことができる。これを上げていくと、最終的に荷物当たりのCO2排出量が減る」と、その重要性を語った。

この実現には、荷主と運送事業者のより一層の連携が不可欠だとして、WGは「伝票電子化と合わせて積載効率を出していくことにご興味のある荷主さんには、ぜひご参加いただきたい」と、フォーラムの参加者に広く協力を呼びかけた。

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。

LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。