記事のなかから多くの読者が「もっと知りたい」とした話題を掘り下げる「インサイト」。今回は「横浜港、国際港湾協会の脱炭素化賞で最優秀に」(10月9日掲載)をピックアップしました。LOGISTICS TODAY編集部では今後も読者参加型の編集体制を強化・拡充してまいります。引き続き、読者の皆さまのご協力をお願いします。(編集部)

◇

認証・表彰横浜港が、国際港湾協会(IAPH)が主催する「IAPH 2025 Sustainability Awards」でClimate and Energy部門の最優秀賞(Winner)を受賞した。IAPHの最優秀賞受賞は、日本の港湾としては初の快挙である。

しかし、港湾領域は多くの人の日常とは隔たりがあり、今回の受賞の報にも、今ひとつその価値観がピンとこない。横浜市港湾局政策調整課カーボンニュートラルポート担当課長の中村仁氏にその旨を正直に伝えると、「国連の諮問機関であるIAPHからの表彰、UNCTAD(国連貿易開発会議)や世界海事大学などの機関からなる高いレベルの審査員の顔ぶれを見れば、今回の受賞にどのような意味があるのか、理解してもらえるのでは」と語る。「オリンピックの金メダルとワールドカップ・チャンピオンはどちらが上位との議論はあるだろう。しかしこの領域においては、ほかに比較、議論する余地のない評価であることは確か」と補足する中村氏。「まあまあすごいこと」とやや遠慮がちに説明する中村氏に、「港湾分野の絶対的な金メダルということでいいですね」と確認すると、ようやく認めてくれた。

横浜市臨海部から排出されるCO2は横浜市域全体の4割を占めるといい、横浜市の脱炭素化は、市民にとっても無縁ではない。必要なのは、実効性のある現状の課題解決であり、未来への布石である。中村氏らが主導する横浜港の取り組みが、全世界112港の応募の中から金メダルに選ばれたその背景には、官民連携による脱炭素計画と、金融・技術・環境を統合した横浜型モデルの存在があり、それをグローバルな舞台で評価してもらうための戦略があった。

包括的な世界基準の“脱炭素計画”が評価

包括的な世界基準の“脱炭素計画”が評価

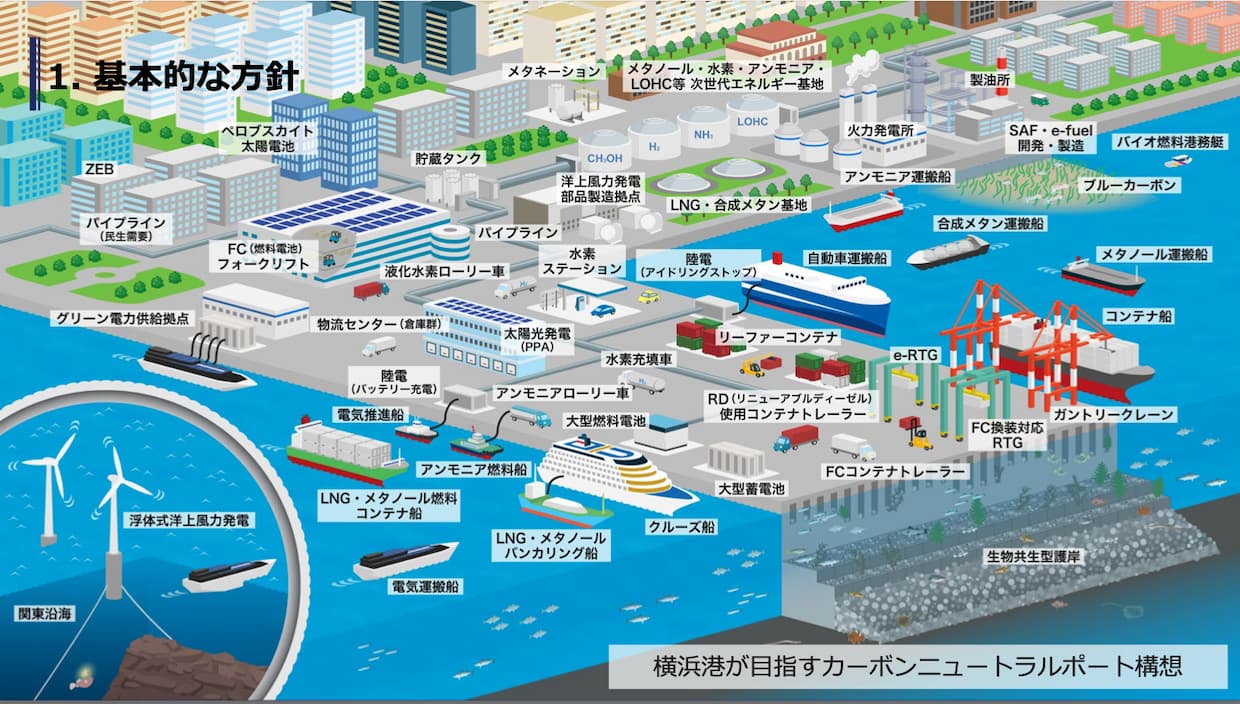

受賞対象となった「Port Decarbonization Plan」は、2025年3月に策定された「横浜港港湾脱炭素化推進計画」を基盤とする。

(出所:横浜市)

計画策定時点で42主体・121事業が参画し、「30年度にCO2排出量を13年度比47%削減(480万トン)、50年度に実質ゼロを目指す」という国際基準を見据えたKPIを定めた。港湾施設の再エネ化、荷役機械や船舶の脱炭素化に加え、アンモニアやグリーンメタノールなど次世代燃料の供給体制、陸上電源の整備、ブルーカーボンによる吸収促進」を重層的に推進する。ただ港湾インフラ機器を整備するにとどまらず、海藻・海草類などの生物共生型護岸を整えるブルーインフラの保全・再生・創出によって、50年には年間250トンのCO2吸収量についてもKPIとして明示したことも興味深い。

横浜市臨海部の経済活動や内航船などによるCO2排出量、停泊中の外航船からのCO2排出量に加え、横浜港湾区域内の全船舶の全運航モードからの温室効果ガス排出量の推計技術(Maritime Emissions Portal)を日本で初めて採用し、船隊の航海速度と到着時間の最適化による温室効果ガス削減を検証する国際的コンソーシアム(Blue Visby Consortium)に日本港湾として初参画するなど、国際ルールに基づくCO2排出量の見える化には妥協のない姿勢で臨む。

審査員からは「港湾運営、代替燃料、グリーンファイナンス、海洋生態系を網羅する非常に包括的なプロジェクト」と高く評価された。

「投資を呼び込む港」へ、サステナブルファイナンスの活用

「投資を呼び込む港」へ、サステナブルファイナンスの活用

加えて、横浜港のプロジェクトで評価されたのは、金融を伴う“実装モデル”としての実効力である。

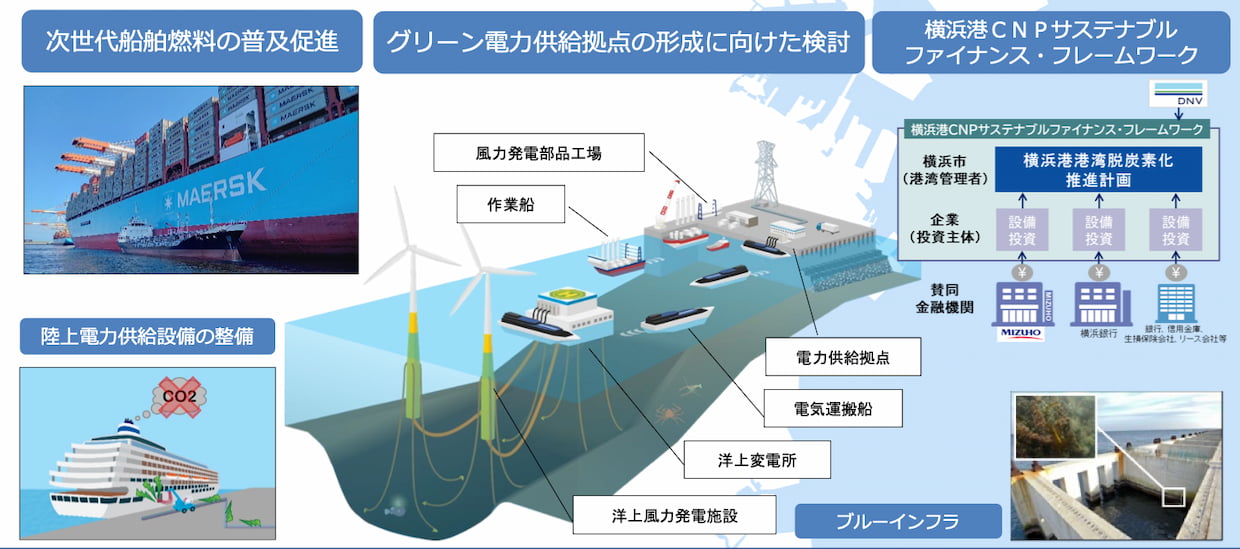

市が策定した「横浜港CNPサステナブルファイナンス・フレームワーク(CNP-FW)」は、ノルウェーに本部を置く国際的な第三者機関・DNVの評価を受けた自治体主導の資金使途特定型スキームで、大企業だけではなく中小企業でもグリーンローン、サステナブル・ファイナンスへアクセスしやすい仕組みを整えた。

25年3月には、みずほ銀行による、ダイトーコーポレーション(東京都港区)向け電動タグボート(EV-TUG)建造資金をフレームワーク第1号案件として実行。続く8月には、横浜銀行が上野グループホールディングス(横浜市中区)に対し、地元企業として初のグリーンローン契約を締結した。上野グループは、横浜本社ビルの省エネ化、太陽光発電などの設備投資を行う。すでに地域金融機関による展開へと移り、港湾を核に「金融×脱炭素×地域産業」の連鎖が起動しており、金融が回ることで、脱炭素も加速しようとしている。

港湾を“再エネ拠点”に、「世界に向けた発信力」も試される

港湾を“再エネ拠点”に、「世界に向けた発信力」も試される

(出所:横浜市)

さらに、グリーンエネルギー供給拠点として、浮体式洋上風力の電力を電気運搬船で横浜港臨海部に供給する仕組みも独自性を放つ。 東京湾沖合の浮体式風力開発を念頭に、海底送電が難しい地形制約に対し、電気を船で運ぶ仕組みを作り、港湾をグリーン電力のハブとして機能させる構想である。今後、再生可能エネルギーを主力電源として活用していく政府方針にも対応し、港湾という特性を生かしたグリーン電力の可能性を検証していく。発電・輸送・利用を港湾で結ぶ「エネルギーチェーンの社会実装」としても注目される。

中村氏は、「日本の港湾は良い取り組みをしていても、海外に“語りかける力”が弱い。海外の主要港を見習い国際コンペで存在感を示す努力が必要」と語る。プレゼンのテクニックを学ぶ機会がなく、自己主張が苦手な国民性もあるのかもしれないが、規模感やアイデアとスピードで進化を続ける海外との競争では、そんなことは言っていられない。世界レベルで説得力のある戦略、テクニックを磨くことも必要と訴える。

国土交通省の示す港湾先進化のあり方は、あくまでも基本の枠組み。横浜市のプロジェクトが評価されたのは、その枠組みに縛られることなく、日本で初めて行う独自の取組(国際水のCO2排出量の把握や新たな金融スキームの創出、脱炭素化構想など)を盛り込んだこと、民間企業を中心とする多くの取組を掲載し、国際基準で官民学連携によって一体感を持って脱炭素化に挑戦する点であろう。各港湾の取り組みを共有する場が、世界港湾会議の主要な目的でもある。日本の各港湾には、それぞれの取り組みのあり方はもちろん、世界への発信力という点からも、この快挙に学ぶべきことは多い。横浜港の脱炭素化は、国内にとどまらない、日本港湾の国際的プレゼンス回復の試金石としなければならない。

港湾が担うべき役割は「物流の玄関口」だけではなく、「グリーンエネルギーと金融の交点」へと進化しつつある。今後は、厳格な温室効果ガス排出削減量の見える化などを通じた計画の進ちょくなども、官民全体が人ごととしてではなく、それぞれ主体的に行動していくことが求められる。これから果てしなく続く長い道のりの中で、世界から注目される“金メダル”港湾の真価が問われる。(大津鉄也)

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。