話題国内最大級の求荷求車サービス「トラボックス」。こうしたサービスでは仲介手数料が必要となることが多いが、月額料金だけで仲介料不要とするなどユニークな設計を採用。随時更新される荷物の数は、運べるトラックの数を常に上回るなど、依頼主からの人気、信頼ともに高いサービスとなっている。そのトラボックスはどうした思想に基づいて運営され、どう変化していこうとしているのか。

LOGISTICS TODAY主催のイベント「物流2024年問題直前対策会議」のセッション「求荷求車のリアル」で、トラボックス(東京都渋谷区)の皆川拓也社長に聞いた。

▲(左から)LOGISTICS TODAY編集長の赤澤裕介、トラボックスの皆川拓也社長

金銭面の補てんとリアル交流会から生まれる「安心」

金銭面の補てんとリアル交流会から生まれる「安心」

1999年に求荷求車サービスをスタートしたトラボックス。運送業界では、従来は電話やファクスで求荷求車を行っていたが、インターネットという新しい情報共有の仕組みを提供しながら発達してきた。ネット上のサービスではすべてがオンラインで完結するというのが当たり前ではあるが、トラボックスでは積極的にリアルでのオフライン交流会を開いている。BtoCのサービスであれば同好の士の交流ということでユーザーミーティングが行われることがあるが、BtoBでこうしたリアルを絡めた運営というのは珍しいといえる。

▲トラボックスのリアル交流会の様子

こうした運営についてトラボックスの皆川拓也氏に聞くと、「新しい取引をするときには、一度会ったことがある相手の方が安心するもの。運送業界は相互扶助が業界の強みだと考え、荷物とトラックを結び付けるだけでなく、会社と会社の相互のつながりを持ってもらえる機会を作りたいと考えている」との回答が得られた。

「トラボックスでは運送会社が運賃を約束通りにもらえなかった時に補てんする取り組みを行っているが、これは運送会社が安心して仕事に打ち込めるようにという施策。リアルでの交流会も安心して仕事に取り組めるようにという意味では、同じ方向性の施策といえる」(皆川氏)

「マッチングで仲介料を取らない」という選択

「マッチングで仲介料を取らない」という選択

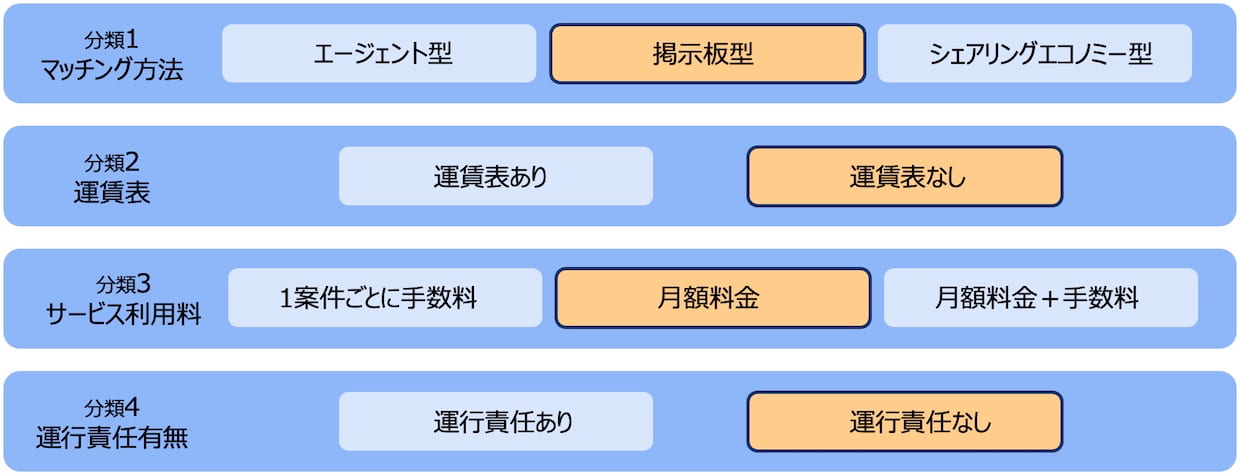

トラボックスは、運送会社と荷主の間で直接マッチングを行う掲示板型サービスで、運賃に関する情報の提供も行っているが、マッチングに対する手数料を徴収していない。これについて皆川氏は、「多重下請けの問題点は、仲介する会社が手数料を取っていることではないかという思いがある」と語る。

そこで、「トラボックスで運賃を決めたりということもしていないので、運送会社が納得いく金額であれば運ぶし、納得いかなければ運ばないという選択することも可能になっている」とし、運送会社が主体的に仕事を選び、納得のいく運賃を受け取れる環境になっていることを強調した。こうした流れのなかで運送会社が利益が出るように仕事を選ぶことで積載率も上がっており、運送が効率化され、結果的に24年問題への対応にもなっているという。

運賃ということでいえば、従業員の社会保険や車両整備、車検などにかかるコストを省き、浮いた分で運賃をダンピングしている運送業者がいる。従業員に対する福利厚生をおろそかにすることは法律に反するのと同時に、その精神に反するものでもある。国内には6万3000社の運送会社があるが、トラボックスには実にその3分の1に当たる2万社以上が登録しており、公共性の高いサービスといえるが、そうした立ち位置から、トラボックスが運送業界にできることはないのだろうか。

この問いに対して皆川氏は、「サービス登録していただく際には反社会的勢力ではないかのチェックはしているが、違法経営の運送会社を排除することができるわけではないし、していいとも言い切れない」とした上で、「従業員を正当に扱い、法律を順守している会社が脚光を浴びて仕事が取りやすくなるようなプラットフォームを作っていくことで、物流業界を未来のある、持続性のある業界にしていけるのではないか」と展望を語った。

皆川氏から見ると「日本の物流はとてもネガティブなところが多い業界」。しかし、「だからこそ、まだまだ伸びしろがある。もっとよくなる可能性がたくさんある業界でもある」なのだという。「トラボックス単体ではなく、これからはほかのデジタルサービス、ソリューションとの連携を探りつつ、新しい可能性を次々と見いだしていきたい。そして、良い意味で物流に革新をもたらす取り組みを続けていきたい」

<目次>

▶特集(1)もはや30年への対応へ、加速する改革に遅れるな

▶特集(2)軽トラック事業への規制的措置は、どこを目指す?

▶特集(3)環境は整った、後は運送会社自身に求められる改革

■「物流2024年問題直前対策会議」レポート

(1)着々と進む政府の物流革新、さて企業の準備は?/経済産業省

(2)成約事例から見る、失敗しない物流M&Aの進め方/スピカコンサルティング

(3)24年問題を追い風に、フジトランスポートの快進撃/フジトランスポート

(4)社会的な認知度の向上へ、運送経営者が「物申す」/エコランド、金羊社ロジテム、トラボックス

(5)国交省が改正法解説、「社会一丸で物流を支える」/国土交通省

(6)農産物の物流は24年問題を乗り越えられるのか/農林水産省

(7)2代目社長が挑む、改善基準告示100%順法経営/菱木運送

(8)積載率向上へ、共同輸送のチャレンジにみんなも続け/プロロジス、NEXT Logistics Japan

(9)効率化が義務となり、予約受付システムも進化続く/Hacobu

(10)「運送業界と一蓮托生」で、経営DX普及進める決意/Azoop

(11)効率化の決定打「そうだ、ETCという手があった」/古野電気