話題古野電気は、世界初となる魚群探知器の実用化から事業を発展させ、船舶用レーダーや電子機器で世界的メーカーへの成長を遂げるなど「海」の分野で活躍し、陸上の貨物運送とはあまり縁のない大企業であった。

そんな企業が「なぜ2024年問題対策会議に?」と思うところだが、同社の基幹事業にETC関連機器・ソリューションがあると聞くと、なるほどつながりも見えてくる。15日のLOGISTICS TODAY主催イベント「物流2024年問題直前対策会議」には、同社のシステム機器事業部(事業企画部)主査の西村正也氏が登壇。高速道路の料金収受用装置を50年以上にわたって設計、製造するノウハウを生かした、ETCシステムの機能を利用した物流効率化を提案した。

▲(左から)LOGISTICS TODAY編集長の赤澤裕介、古野電気システム機器事業部主査の西村正也氏

「物流でも使えるじゃないか」、高速道路の省人化・効率化実現したETC

「物流でも使えるじゃないか」、高速道路の省人化・効率化実現したETC

高速・有料道路でなじみのあるETCゲートの開閉は、DSRC(境域通信、ETCレーダー)と呼ばれる双方向無線通信技術が活用されており、ETC車載器の固有IDを、DSRCが検知・識別することで制御している。同社は国内で唯一、「このDSRCを活用したソリューションを多岐にわたる市場で展開しているシステム開発企業」(西村氏)でもある。

トラックの荷待ち・荷役時間の削減に向けて、多様な効率化ソリューションが提案されているが、思えばETCは、効率化・省人化の有用性を誰もが体感している信頼性の高いシステムでありながら、特にそれを意識することもなく普段使いできる、優れた効率化ソリューションであることに気付く。

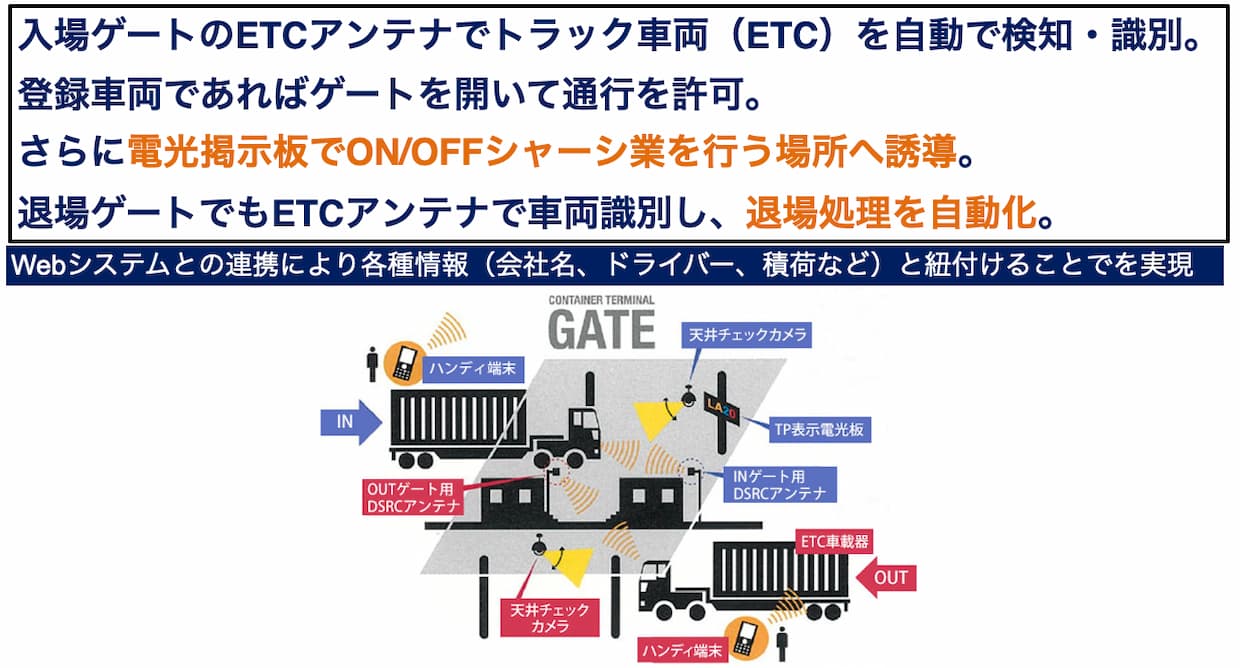

同社ではこのETCシステムを、マンション駐車場のハンズフリーゲートなど、高速道路以外での市場に投入している。「マンション駐車場に登録車が近付くだけでゲートの開閉と連動するシステムを構築し、セキュリティー強化の面でも有効」(西村氏)と、まさにETCのメリットを生かしたシステムとして実績を積み重ねてきた。北九州港太刀浦では「コンテナターミナルとしては日本初となるETCゲート認証システムを投入して、ゲート通過時間を30%削減する成果」(西村氏)を上げ、車両確認、入出場確認、車両誘導など広い領域での効率化に成功した。さらに、トラックスケールの計量情報と連携して、場内のトラック情報とその積載量を自動でひも付け、積載量に応じた請求書発行にまでつなげた運用にも広がっている。

「ETCならではの検知性能を活用」することで、セキュリティーを高めながらゲート入退場を迅速化し、場内の誘導指示まで効率化した事例を聞けば、当然、これからの荷待ち・荷役時間削減取り組みの舞台となる、物流施設の入退場においても有効であることがわかる。

荷待ち・荷役時間削減で例示されるバース予約受付システムには、ドライバー自身による端末操作を要するもの、その前後段階での作業や時間調整までは機能が及ばないものも多い。また、施設入場前の停滞などが周辺住民や道路利用者の迷惑となる状況への対策も必要だ。同社が提案するトラックの施設への入場から退場まで一元管理する車両入退管理サービスは、改正法案における効率化取り組みの対応準備として、また各種コスト削減の管理からも検討すべき有効性の高いサービスといえる。「ETC運用ならば、ドライバーに負荷をかけません。また入退場口の管理にかかる人件費を削減しながらセキュリティーを高めることも可能」(西村氏)という説明には納得させられる。

ETC活用アイデアを持ち寄り、形にしよう

ETC活用アイデアを持ち寄り、形にしよう

とはいえ、同社は決して物流業界の隅々にまで精通しているわけではない。それだけに、トラック運送の効率化などで課題を抱えている事業者には「こんな使い方ができないか、こんな課題を解決できないか」など、さまざまなアイデア、相談を寄せてほしいと語る。これまでも「お客様に育てられたソリューション」(西村氏)として活用分野を広げてきただけに、物流危機に伴うさまざまな課題が、またETCシステムの新しい活躍領域を生み出すことは十分期待できる。

「まずは、入退場管理のスモールスタートから、さらにETCをうまく活用したより効果の高い効率化へと機能を広げていければと考えています」(西村氏)。サプライチェーン全域での効率化を考えると、他の工程を管理するシステムとの連携も重要な打ち手となる。同社ではそのためのAPI連携も準備し、上流から下流まで停滞することのない、スムーズな現場構築の実現を目指す。バース予約システムとの連携などにも期待したいところだ。

ETCの高い搭載率もシステム導入においては魅力的だ。車両に特別な装置を追加することなく運用できる。ETCを載せてなければ使えないとの指摘には、「カメラによる車番認識とのハイブリッド運用も可能」(西村氏)と、しっかり対応策も用意する。

そうだ、物流効率化にETC活用という手があった、そんな思いを持つ関係者も多いのではないだろうか。ETCを使ったトラック運送効率化に「こんなアイデアがある」という方は、ぜひ古野電気に連絡してもらいたい。効率化の切り札となる運用が、そこから生まれるかもしれない。

<目次>

▶特集(1)もはや30年への対応へ、加速する改革に遅れるな

▶特集(2)軽トラック事業への規制的措置は、どこを目指す?

▶特集(3)環境は整った、後は運送会社自身に求められる改革

■「物流2024年問題直前対策会議」レポート

(1)着々と進む政府の物流革新、さて企業の準備は?/経済産業省

(2)成約事例から見る、失敗しない物流M&Aの進め方/スピカコンサルティング

(3)24年問題を追い風に、フジトランスポートの快進撃/フジトランスポート

(4)社会的な認知度の向上へ、運送経営者が「物申す」/エコランド、金羊社ロジテム、トラボックス

(5)国交省が改正法解説、「社会一丸で物流を支える」/国土交通省

(6)農産物の物流は24年問題を乗り越えられるのか/農林水産省

(7)2代目社長が挑む、改善基準告示100%順法経営/菱木運送

(8)積載率向上へ、共同輸送のチャレンジにみんなも続け/プロロジス、NEXT Logistics Japan

(9)効率化が義務となり、予約受付システムも進化続く/Hacobu

(10)「運送業界と一蓮托生」で、経営DX普及進める決意/Azoop

(12)運送マッチングから生み出す、新しい物流のうねり/トラボックス