話題政策パッケージで導入すべきシステム名として具体的に言及された「バース予約システム」。2月に閣議決定された物流改正法案においても、取り組むべき措置として荷待ち・荷役時間の削減に取り組むことが義務化され、ますますその重要性が増している。2030年に向けた政府の中長期計画では、荷待ち・荷役時間を1人当たり19年度比で年間125時間削減するKPIも設定され、物流業界全体でその目標達成に向けて進まなくてはならない。

14日に開催されたLOGISTICS TODAY主催「物流2024年問題直前対策会議」2日目のイベントには、トラック予約受付システムなど輸配送管理のDX(デジタル・トランスフォーメーション)を先導するHacobu(ハコブ、東京都港区)の取締役COOの坂田優氏が登壇。24年問題で改めて注目度が高まる同社の取り組みを紹介した。

▲(左から)LOGISTICS TODAY編集長の赤澤裕介、Hacobu取締役COOの坂田優氏

企業ををつなぎ、物流を効率化するMOVOバース

企業ををつなぎ、物流を効率化するMOVOバース

坂田氏は24年問題への各企業の取り組み状況について、「24年から始まる物流課題にどう対応するか、4月1日以降に何が起こるかわからず模索が続く」状態ではないかと語る。法改正により物流DXの機運は高まり、規制的措置の導入で、その取り組みにも今後拍車がかかるだろう。しかし、現状では「まだ足りない部分も多く、各工程ごとの途切れた対応」(坂田氏)に止まっている状況と分析する。データドリブンな物流を構築することで、属人的な作業現場はデータ活用で作業が楽になる、またそうした現場データが集積することで、経営者層はよりデータに基づいた経営戦略に生かすことができる。

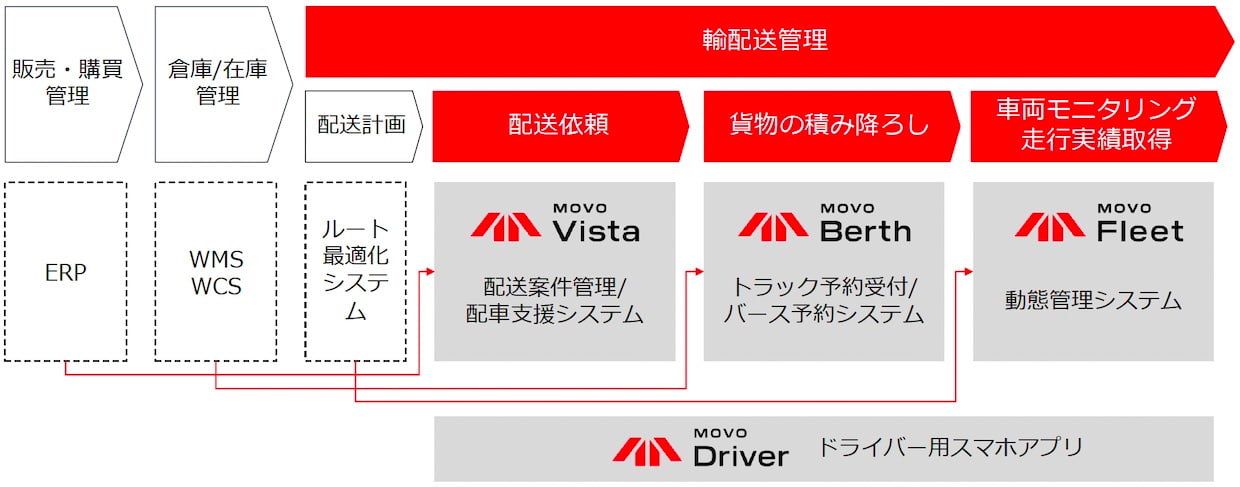

ハコブの輸配送管理ツール「MOVO(ムーボ)シリーズ」は、物流改正法で一定規模以上の荷主事業者に選任が義務付けられることとなった「物流統括管理者」のためのソリューションであり、経営的な判断から物流効率化を実現し、責任を持つ体制作りを促すツールである。代表的なシステム「MOVO Berth」(ムーボ・バース)など、解決すべき課題を、データでつなぐことで可視化し、具体的な改善へと促す。

昨年6月に公表された物流の適正化・生産性向上に向けた「ガイドライン」は、まず効率的な物流実現のためには「初荷主事業者、物流事業者(運送・倉庫等)、着荷主事業者が連携・協働して、現状の改善を図るための取組を実施することが必要」と冒頭で定義しており、ハコブの事業はまさにこうした連携・協働を推進するための仕組みとなっている。ムーボ・バースでは、運送会社の配車担当者やドライバーを、システムを介して物流拠点事務員や現場作業者につなげることで効率化を実現する。そのためにもドライバーをはじめ使用者にとって使いやすいシステムとして、より多くの関係者に使ってもらえる状況を作り、拠点ごとの運用のこだわりへも対応することでシェアを広げてつながりを強化してきた。

ムーボ・シリーズとして、バースのみならず動態管理サービス「MOVO Fleat」(ムーボ・フリート)や、配送案件管理サービス「MOVO Vista」(ムーボ・ビスタ)などで現場作業の各工程をつなぐことで、効率化をより力強く推進する体制も準備する。

もっとも坂田氏は自社のシリーズ連携のみを追求するのではなく、WMS(倉庫管理システム)やWCS(倉庫制御システム)など広く効率化に役立つ他社のシステムとも、有効な連携は積極的に取り組んでいく意向を示す。ユーザーにとってよりDXツールを導入しやすい協調領域の領域を広げることも、物流の最適化、さらには物流の革新を目指す上で重要な取り組みと位置付けているからであり、MOVOはその中心となり得るシステムだと言える。

生の声に対応して絶えず変化。より使いやすいシステム開発から業界DX実現

生の声に対応して絶えず変化。より使いやすいシステム開発から業界DX実現

注目を集めるバース予約システムだけに、予約側からは「予約受付の枠自体が取れない」といった点での改善を求められる現状もあるようだ。坂田氏もこうした状況を把握して対応を検討しており、配車後にバース予約するのではなく、まず空いてるバース予約から、さかのぼって配車計画が組めるような仕組み作りにも取り組んでいると言う。トラックYouTuber(ユーチューバー)の率直な意見などにもアンテナを張り、「ユーザーの生の声を聞いて変えていく」作業にも坂田氏自身が率先して取り組んでいるというから、現状のシステムの課題をユーザーからフィードバックしていくことも、より完成されたシステムに近づくための有効な手段かも知れない。同社がトラックドライバー向けのスマホアプリとして提供する「MOVO Driver」(ムーボ・ドライバー)は、ドライバーの日常業務の支援だけではなく、コミュニケーション・ツールとしての機能も期待されており、これもまたつながりから生まれる現場最適化の後押しとなるのではないだろうか。

物流業界の構造的課題とされる多重下請構造の是正にも話題が及んだ。実運送者管理簿作成の義務付けは、「まず多重下請構造可視化への第一歩としては正しい取り組み」(坂田氏)としながらも、それだけで解決できる問題ではないことも指摘する。下請けの深い階層では、荷主、元請けと直接つながることができない事業者が多いことで、多重構造のしわ寄せが来ている部分もあろう。そう言う意味でも、下請け構造の管理見直しにおいて、「アナログ管理ではもう無理、デジタルでつなげておくことが必要」(坂田氏)と語る。物流現場の効率化だけではなく、多重下請構造の是正、共同配送などへの取り組みにおいても、データドリブンな物流構築が必須となっていくことは間違いない。

物流業界の構造的課題とされる多重下請構造の是正にも話題が及んだ。実運送者管理簿作成の義務付けは、「まず多重下請構造可視化への第一歩としては正しい取り組み」(坂田氏)としながらも、それだけで解決できる問題ではないことも指摘する。下請けの深い階層では、荷主、元請けと直接つながることができない事業者が多いことで、多重構造のしわ寄せが来ている部分もあろう。そう言う意味でも、下請け構造の管理見直しにおいて、「アナログ管理ではもう無理、デジタルでつなげておくことが必要」(坂田氏)と語る。物流現場の効率化だけではなく、多重下請構造の是正、共同配送などへの取り組みにおいても、データドリブンな物流構築が必須となっていくことは間違いない。

<目次>

▶特集(1)もはや30年への対応へ、加速する改革に遅れるな

▶特集(2)軽トラック事業への規制的措置は、どこを目指す?

▶特集(3)環境は整った、後は運送会社自身に求められる改革

■「物流2024年問題直前対策会議」レポート

(1)着々と進む政府の物流革新、さて企業の準備は?/経済産業省

(2)成約事例から見る、失敗しない物流M&Aの進め方/スピカコンサルティング

(3)24年問題を追い風に、フジトランスポートの快進撃/フジトランスポート

(4)社会的な認知度の向上へ、運送経営者が「物申す」/エコランド、金羊社ロジテム、トラボックス

(5)国交省が改正法解説、「社会一丸で物流を支える」/国土交通省

(6)農産物の物流は24年問題を乗り越えられるのか/農林水産省

(7)2代目社長が挑む、改善基準告示100%順法経営/菱木運送

(8)積載率向上へ、共同輸送のチャレンジにみんなも続け/プロロジス、NEXT Logistics Japan

(10)「運送業界と一蓮托生」で、経営DX普及進める決意/Azoop

(11)効率化の決定打「そうだ、ETCという手があった」/古野電気

(12)運送マッチングから生み出す、新しい物流のうねり/トラボックス