話題貨物自動車運送事業法の改正では、「軽トラック事業者に対する規制的措置」が掲げられた。緊急パッケージでの言及も無かったので、このタイミングでの規制的措置導入にはやや唐突な印象を持った方も多いのではないだろうか。ただ、すでに政策パッケージでは、通常国会での法制化を目指すことが明示されていたことに気付く。

適正運営や交通安全のため業界全体で見直す軽トラック事業のあり方

適正運営や交通安全のため業界全体で見直す軽トラック事業のあり方

今回の法改正ではこれまで課題として検討されてきた軽トラック事業者(貨物軽自動車運送事業、軽貨物事業者)への規制的措置が、安全法令の順守と事故防止の観点から提示された。

軽貨物事業者においても「必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講」と「国土交通大臣への事故報告の義務付け」が課されるなど安全対策が強化され、国交省による公表対象に、軽トラック事業者に関する事故報告・安全確保命令に関する情報が追加され、一般トラックと同様、事業者名の公表によって事故抑止を図る狙いだ。

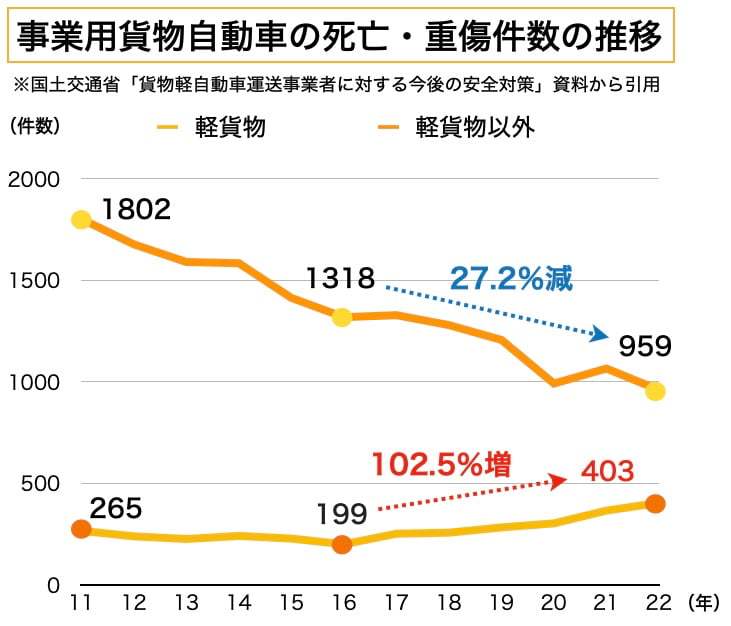

今回の法改正の根拠について政府は、軽貨物の死亡・重傷事故件数が16年の199件から増加傾向にあり、2022年には403件と6年間で倍増していることを例示。国交省が昨年5月に公表した「貨物軽自動車運送事業の実態調査結果について」でも、点呼を実施していない軽貨物事業者が全体の25%、法令が定めている拘束時間や休憩期間などについて順守していない事業者が39%を占めたことから、事故防止に向けた対策が進められてきた。また荷主からの「違反原因行為」が「ある」とする回答が54%あり、法で定めた拘束時間では不可能な量の配送依頼が多い実情が報告されている。

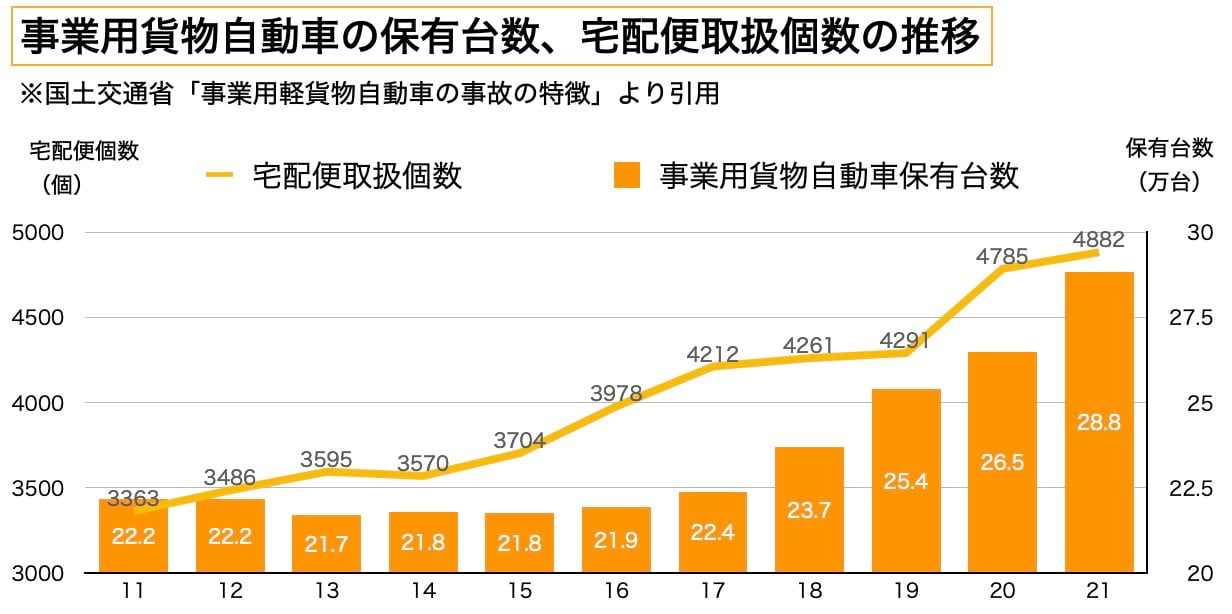

軽貨物運送では、EC(電子商取引)の需要拡大に伴い、個人事業主への業務委託も増えたことから新規参入が増加しており、事業用貨物自動車における軽貨物車両数も16年度の21万9400から、21年には31.4%増の28万8226に拡大している。一般貨物運送事業の開業が許可制であるのに比べ、軽貨物事業は届出制であり、開業のハードルが低いことも事業参入を後押ししていると思われるが、その多くで安全教育が行き届いてない状況があろうことは容易に想像できる。

国交省が22年にまとめた「事業用軽貨物自動車の事故の特徴」によれば、16年以降事業用貨物自動車の事故件数では、軽貨物以外は減少傾向であるのに比べて軽貨物は増加しており、また、軽貨物はそれ以外と比較して「人との事故」による死亡・重傷事故割合が多いことが報告されている。軽貨物車保有台数1万台当たりの法令別違反件数では安全不確認が最も多く、軽貨物を除いた一般トラックの2.2倍となるほか、優先通行妨害、歩行者妨害や一時不停止など法令違反の多さには、現行法の厳守さえできていない事業者への「安全教育」の実施は必要と言わざるを得ない。

「安全」と「物流維持」の両立に求められる、新しい管理体制

「安全」と「物流維持」の両立に求められる、新しい管理体制

こうして見ると、今回の法改正に軽貨物事業者が対象に加えられたことは既定の流れであることがわかるが、配送の「調整弁」的な事業のあり方や、ドライバーの働き方に関して、一般貨物運送事業同様の管理体制に向けた事前準備と取れなくもない。今年度中の施行となるフリーランス保護法への対応も含めて発注側には配慮が必要だ。

個人事業主である軽貨物事業者は、労働基準法の対象外であり、時間外労働の上限規制の枠外となる。それによる現場の弊害も報告されており、アマゾンの配達員たちによる組合が結成され、その労働者性が争点となっているという報道もあった。まずは一般トラックのドライバーで動き始めた労働環境改善の動きが、今後ラストワンマイルの領域でも論議されることになるだろう。

国交省は「貨物軽自動車運送事業適正化協議会」を設けて、元請け事業者と荷主に対しドライバーの過労運転の防止を要請、事業者側には、法令やドライバー教育に基づいた安全運転の徹底などを再確認している。今後、改善基準告示の対象としてフリーランスの軽貨物運送事業者を取り巻く環境の監視・監督も強化されることは間違いない。軽貨物事業者の事故の多さの原因が、荷主や元請けによる違反原因行為によるものとなれば、世論もより具体的な対策を求めるだろう。新しい法改正による「改善」の進ちょく状況を見ながら、荷主や運送会社、マッチング仲介者に対して、「個人事業主の管理責任」が課されるような新しい規制へとつながる可能性もある。

改めて確認すべきは、時間外労働の上限規制の枠外となる個人事業主は、24年問題で運びきれない荷物の受け皿となる可能性はあり得るが、改善基準告示の対象であることを忘れてはならず、決してコンプライアンス違反となる運び方の受け皿にしてはいけないこと。

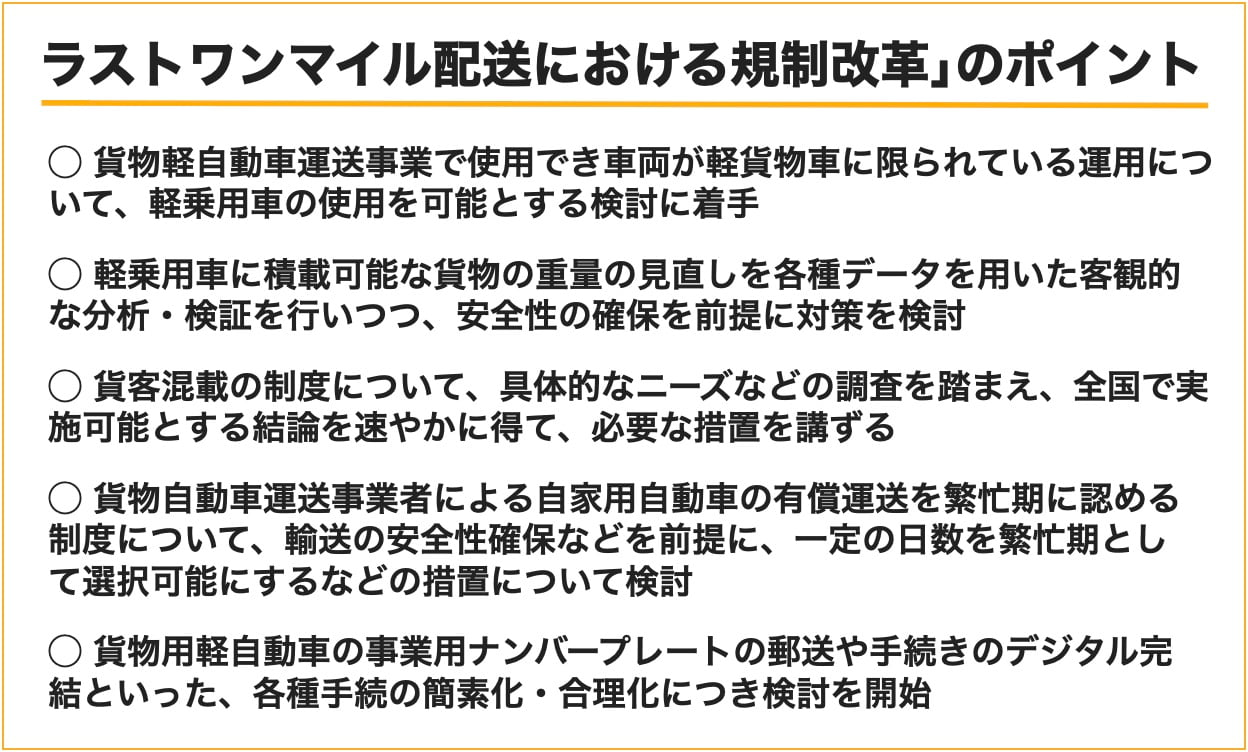

新しい規制が重荷となり、事業からの撤退を考えるフリーランスが増えれば、ラスワンマイル配送においても運送力の低下が顕在化することになるが、政府は昨年6月に策定した「規制改革実施計画」において、ラストワンマイル配送で使用する車両を軽自動車から普通車へと要件緩和する方針も示している。配送分野のドライバーとなる対象者の分母を増やすとともに、届出のオンライン化や事業用ナンバープレートの郵送対応など手続きの利便性を上げ、新規参入を積極的に促す取り組みだ。

先行して始まる安全対策強化は、こうした新規参入者の後押しと、軽貨物運送での交通事故増加への対策との整合性も意識したのだろうか。新規参入の増加は過当競争を招きかねないが、安全対策などで一定の水準に達しない事業者の退場を促すことで適正な事業者のみを選別してバランスを保つ、そんな意図もあるように思える。

消費者にとって一番身近なラストワンマイルでの混乱は、業界全体で担う輸送量の割合に関係なく、物流危機を強く印象付ける恐れがある。ましてや物流維持のために交通安全がないがしろにされているというイメージが広がれば、それこそが物流の崩壊を招きかねない。軽貨物運送事業者自身はもちろん、荷主、元請け、マッチング仲介業者にとっても大きな責任を背負っていることを今一度認識する必要があるだろう。

法改正で進む、「あるべき物流業界」に向けての環境整備

法改正で進む、「あるべき物流業界」に向けての環境整備

今回の3つの法改正の要点を再検証すると、政府が思い描く「あるべき物流業界像」も見えてくる。運送会社にとっては自発的な努力をもって、ドライバーの労働環境改善に貢献できる企業のみを選別している状況だ。DX(デジタルトランスフォーメーション)に頼らずに効率化を進めてきたという運送事業者もいるだろう。しかし、DXを取り入れていないと対応できない効率化へと、求められる改革のステージはどんどん進んでいくことも予想され、準備しているものとしていないもので、次の選別にかけられることも予想される。業界にとって必要なのはドライバーであり、運送会社自体ではないことを再認識すべきであろう。

また、荷主企業にとってはますます厳格な対応が求められており、これは物流改革の主役が荷主であるからにほかならない。個々では対応できない課題へより大きな枠組みで取り組めるような横への連携や、サプライチェーンでの縦の連携など、協働・共創を主導するのはやはり荷主が中心とならねばならない。まずは、企業内におけるコストセンターとしての物流認識からの脱却を急ぎ、戦略としての物流を語れる企業体質への変革、人材育成を続けていくことが必要である。

<目次>

▶特集(1)もはや30年への対応へ、加速する改革に遅れるな

▶特集(3)環境は整った、後は運送会社自身に求められる改革

■「物流2024年問題直前対策会議」レポート

(1)着々と進む政府の物流革新、さて企業の準備は?/経済産業省

(2)成約事例から見る、失敗しない物流M&Aの進め方/スピカコンサルティング

(3)24年問題を追い風に、フジトランスポートの快進撃/フジトランスポート

(4)社会的な認知度の向上へ、運送経営者が「物申す」/エコランド、金羊社ロジテム、トラボックス

(5)国交省が改正法解説、「社会一丸で物流を支える」/国土交通省

(6)農産物の物流は24年問題を乗り越えられるのか/農林水産省

(7)2代目社長が挑む、改善基準告示100%順法経営/菱木運送

(8)積載率向上へ、共同輸送のチャレンジにみんなも続け/プロロジス、NEXT Logistics Japan

(9)効率化が義務となり、予約受付システムも進化続く/Hacobu

(10)「運送業界と一蓮托生」で、経営DX普及進める決意/Azoop

(11)効率化の決定打「そうだ、ETCという手があった」/古野電気

(12)運送マッチングから生み出す、新しい物流のうねり/トラボックス