話題一見奇異にも見える経営で着実に成果を上げ、コロナ禍や燃油高騰などを経ても右肩上がりの成長を続けているフジトランスポート(奈良市)。2024年問題という、多くの物流・運送企業にとっての向かい風を追い風に変えていくために、どのような打ち手を考えているのか。

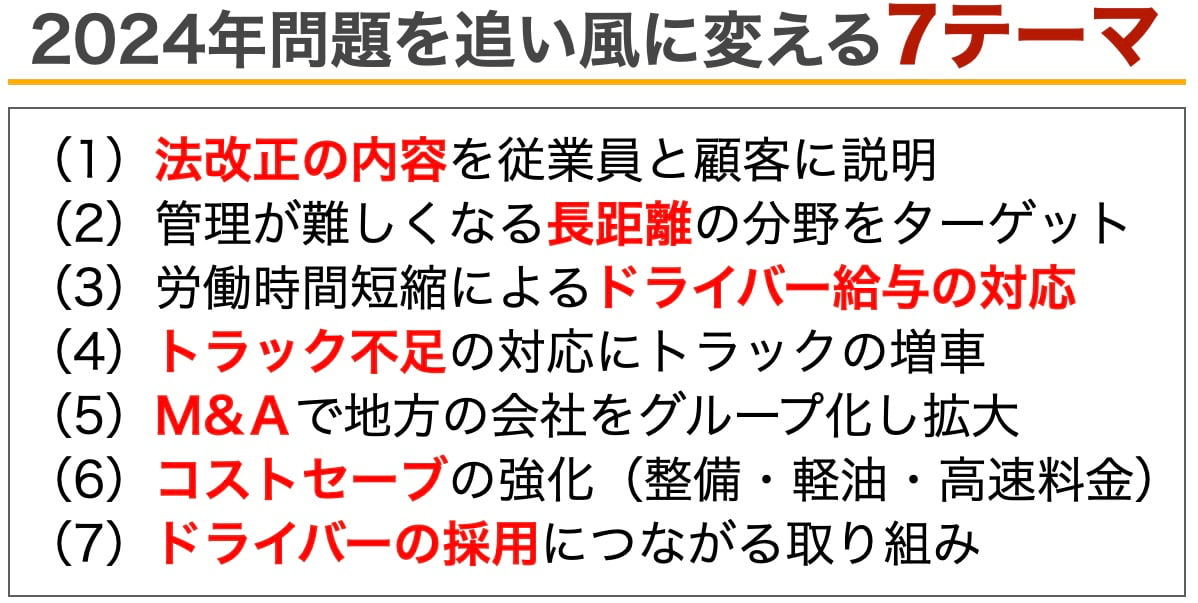

LOGISTICS TODAY主催のイベント「物流2024年問題直前対策会議」のなかで、10年先まで見越した打ち手の一端を7つのテーマに絞り、松岡弘晃社長に聞いた。

◇

法改正の内容を従業員と顧客に説明

法改正の内容を従業員と顧客に説明

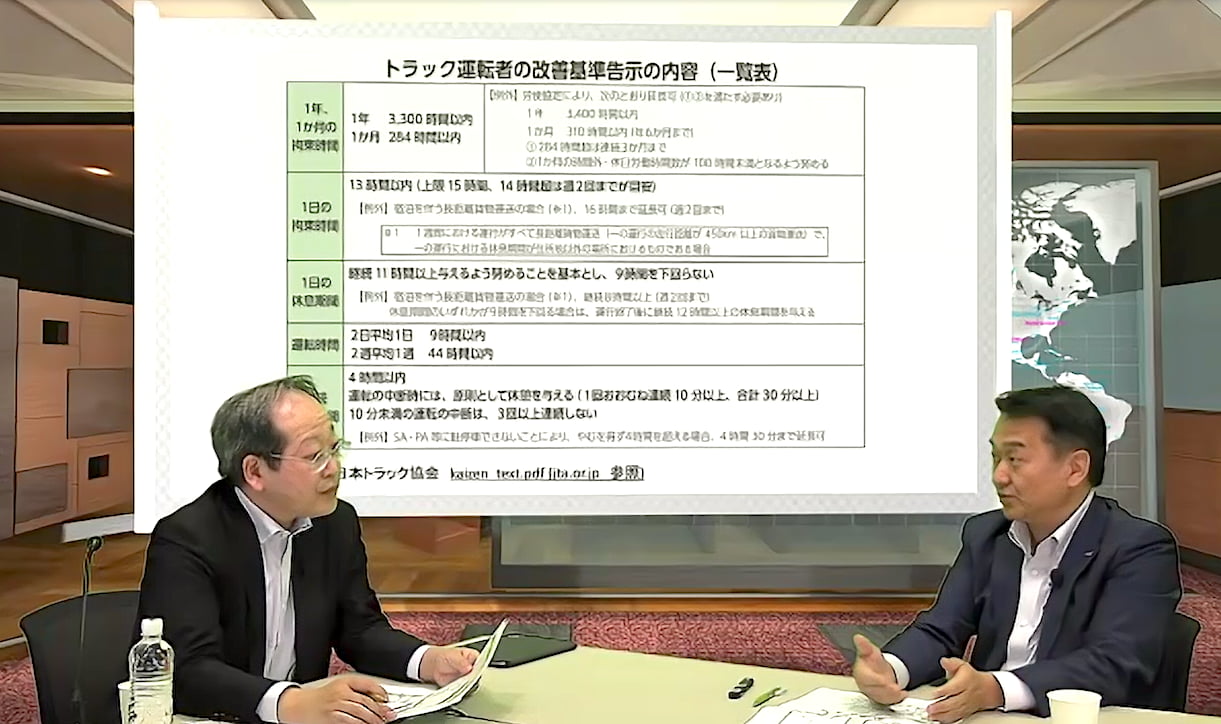

いわゆる24年問題の根拠となる働き方改革関連法は18年6月に可決、成立し、翌19年4月より施行された。松岡氏は法案が成立した瞬間、「これは大変なことになる」と思ったという。コロナ禍以前の18年は運送業界はどこも拡大傾向で、トラック台数を増やす企業も多かった。そのなかでフジは、改善基準告示に合わせてドライバーの労働時間を減らし、仕事を絞っていった。いわば時流に逆行する経営に舵を切ったといえる。

顧客にもドライバーにも繰り返し説明したが、なかなか言うことを聞いてくれないのが自社のドライバーだった。長距離、長時間の稼げる仕事をしたがるドライバーも多く、なかなか全員に納得してもらうことはできなかったという。

ドライバーには改善基準告示について毎年2回の教育を行い、法律の意義を少しずつ納得させていったが、過重労働であってももっと稼ぎたいドライバー、納得できないドライバーは辞めていき、結果的に理解してくれたドライバーだけが残った。

▲フジトランスポートの松岡弘晃社長

「最近もたくさんの20代のドライバーが採用面接を受けてくれますが、そのうちの半分くらいから『今勤めている会社が、法律を守れない、守らないというのが嫌だ』という話を聞きます。今の若い世代からすると、そういうコンプライアンス意識は受け入れがたいものがあるようです」(松岡氏、以下同)

18年の時点では運送業界からあまり理解が得られなかった松岡氏の改革だが、未来の物流を担う若い世代からすると、望ましい企業の姿だったといえる。

とはいえ、ここに至る道は平坦ではなかった。グレーゾーンの350時間体制から5年前には労働時間を300時間まで削減。そこから293時間まで減らすのに、実に4年かかったという。

「現在はドライバーの95%が284時間労働。単純にドライバーの稼働時間が減るので最初はちょっと厳しい面もあるかもしれませんが、残る5%も4月には284時間にしていきます」

荷主企業も当初はピンときていなかったという。しかし、フジの規模が拡大にするにつれ、「規模にふさわしいコンプライアンス意識が求められてきている」という現状もあり、荷主の理解も得られているようだ。

管理が難しくなる長距離の分野をターゲットに

管理が難しくなる長距離の分野をターゲットに

一般に長時間運行の長距離輸送の方が利益が出るし、実際一人のドライバーが800〜900キロの距離を走ることは可能だ。しかし、24年4月以降のルールでは一人で運行することは難しい。松岡氏は「長時間の仕事の方が金になるが、利益率が下がることは分かった上でそうした運行は行わない判断をした」という。

一般に長時間運行の長距離輸送の方が利益が出るし、実際一人のドライバーが800〜900キロの距離を走ることは可能だ。しかし、24年4月以降のルールでは一人で運行することは難しい。松岡氏は「長時間の仕事の方が金になるが、利益率が下がることは分かった上でそうした運行は行わない判断をした」という。

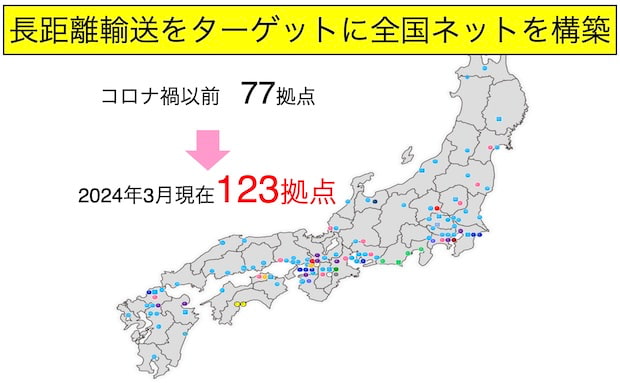

しかしまた、1拠点でやっていて長距離運行を行えない会社も多いのも事実。そこでフジは長時間運行を行わずに長距離輸送を行うため、中間拠点を増やした。コロナ禍以前77あった拠点は、24年3月時点で123拠点に及ぶ。コロナ禍で土地が安くなったこともあり、拠点を拡充することができたのだという。

労働時間短縮によるドライバー給与の対応

労働時間短縮によるドライバー給与の対応

世間の人材不足もどこ吹く風、フジではトラックドライバーの職を求めて門を叩く若い世代が後を絶たない。「前の職場で4月以降給料が下がることになっており、それをきっかけに転職活動をしている求職者が少なくありません」。収入が減るとわかっていれば、身を切ってドライバーに還元する会社に移るか、法規制を無視して長距離運行を続けるグレーないしブラックな運送会社に移るというのはもっともな話である。

単純な話、総労働時間が減るのであれば、時給で計算すれば収入が減るのは当たり前ではある。しかしフジでは「そこで給与水準を維持できない会社は、間違いなくドライバーが離れていく」と判断。3月まではトラックドライバーは月に293時間働くことができるが、4月以降は284時間が上限となる。労働時間は月に9時間、稼働日は月に1日減るが、身を切って稼働が減った分を補てんすることで、ドライバー離れを防いでいるという。

とはいえ、フジも今になって泥縄的に手当てを出すことにしたわけではない。24年4月以降の284時間を見越し、3年前から手当てを増やし、今に至っているのだという。

「ほかの会社では長時間運行でもっと稼げる会社がありましたから。フジは法律を守って経営をしていくし、それを理解して働きたいというドライバーが残ってくれた形です。法律を守っている会社の給料が安くて、守っていない会社の給料が高かったらおかしい。これからも経営努力でドライバーの給料を上げていきたい」

トラック不足を見越して計画的な増車

トラック不足を見越して計画的な増車

労働時間が短くなれば、同じ数のドライバーであれば輸送量が減るのは当然のことだ。それと同時にトラックも不足している。

「大手求荷求車サイトの『トラボックス』では、荷物が20あるのに対し車両の数は1で、荷物があふれかえっているのが現状」。フジホールディングス(HD)ではこうした状況を見越し、現在の2700台から年内には3000台まで増車する予定で、25年12月までには706台の増車を予定している。

▲フジトランスポートのトラック

「フジHDのグループ会社はいずれも運送業で、車両数と売り上げが比例する。増車を通じて24年はグループ売り上げ580億円を目指したいですね」

また、中長期計画として、30年にはトラック4000台で売り上げ800億、35年には5000台で1000億円を目指していくという。

M&Aで地方の会社をグループ化し拡大

M&Aで地方の会社をグループ化し拡大

フジHDは16社のグループ会社からなり、123の拠点を有する。拠点のうち46拠点はコロナ禍以降に増えたもので、さらに「そのうちの14拠点は事業譲渡によるM&Aで、2社は営業譲渡」によって傘下に入れたのだという。

M&Aで事業を譲渡しようとする企業の中には、経営状態が思わしくなかったり、債務があったりすることもある。事業譲渡ではこうした負の財産も継承しなければならないが、営業譲渡であればトラックや倉庫、ドライバーなどの資産だけを継承することができる。

「倒産させて経営者を自己破産させてしまえば事業の整理は楽ですが、それでは元の経営者が困ります。手間はかかりますが、営業譲渡はやってみる価値があります」

経営が思わしくない企業の場合、賃金未払いというケースも少なくない。また、給与の設定がどんぶり勘定で、事業継承してから多額の請求をされることもある。こうしたことを防ぐ意味でも、M&Aをする場合には覚えておきたい手法といえそうだ。

コストセーブの強化(整備、燃油、高速料金)

コストセーブの強化(整備、燃油、高速料金)

▲タイヤ整備も自社で行っている

「トラックの整備コストは8〜10%。古いトラックだと15%に及ぶこともあります。さらに、タイヤ代もかかります」

そこでフジは全国に20か所の整備工場を設置。各地域の拠点を自社整備工場でカバーする。「自社整備にするとコストが2%ほど安くなります。運送業の営業利益は一般に2〜3%なので、このコストカットはバカにできません」

集約してしまっても良さそうなものだが、それだと今度は回送コストが発生してしまう。「オイル交換、3か月点検、タイヤ交換など、そのたびに遠方まで行くよりは、近場で済ませてしまった方がコストがかかりません。また、車両の稼働を止めずに車検が行えるのも大きなメリットです」

▲全国45か所に設置されるインタンク

20か所というのは多すぎるようにも見えるが、他の運送業者の車両点検も行い、できる限り無駄のない運用が行われているという。フジではさらに、インタンクを45か所に設置。

「タンクローリーで軽油を買った方が単価が安いのはもちろんですが、ガソリンスタンドへの移動で20〜30分、さらに給油で15分程度かかってしまうのが案外大きい。1か月、1年でドライバーの労働時間がかなり費やされてしまいます。インタンクであれば車両を置いて帰って、内勤者が代わりに給油するということもでき、労働時間短縮の面でも削減の効果があると考えています」

ドライバーの採用につながる取り組み

ドライバーの採用につながる取り組み

フジトランスポートといえば、数多くのトラックユーチューバーが在籍することでも知られる運送会社。とはいえ、もともとユーチューブ配信をドライバーに許可していたわけではなかった。

「仕事中にユーチューブ配信をしているドライバーがいるというので役員会に呼び、話を聞いてみたんですが、案外面白そうで、これはやらせてみてもいいんじゃないかということになりました。それで、就業規則を変更して、就業中に配信をしても良いということにし、配信の収益はドライバー本人がすべて取ってよいというルールを設定しました」

これによって会社公認のユーチューバーが誕生。そのユーチューバーが配信で、ユーチューブ配信が会社公認になったと語ったことがきっかけとなり、「ちゃんけ」「かなちゃん」「おじとら」といった面々が、「トラックユーチューバーとして働きたい」と次々に面接にきたのだそうだ。

![]()

▲(左から)公認ユーチューバーの「ちゃんけ」氏、「かなちゃん」氏

その後もユーチューバーが増え、今ではフジトランスポートの公式ユーチューブチャンネルを開設。SNSではほかにもインスタグラム、フェイスブック、ティックトックなども展開している。

「面接に来る人たちと話していると、フジの青いトラックとユニフォームがしっかり認知されていることを感じます。中高年にはともかく、若い世代には確実に届いています。年明けから100人以上採用できているのも、ユーチューバーたちの力が大きいと考えています」

求人に応募してきた人はすべて松岡社長がじきじきに面接。また、動画は公開前にすべてチェックするので、なかなか手間はかかるが、特に若い世代への訴求効果は大きいと言えそうだ。

新しいメディアを使いこなしているフジだが、企業ホームページの重要性も訴えている。

「求人に応募してくる人はだいたい受ける会社のホームページを見ているものです。でも、多くの中小企業は、『今』のことしか書いていないことが多いようです。特に若い人は『この会社はこれからどうなっていくつもりなんだろう?』ということを見ていることも多いので、フジでは将来への展望なども掲出するようにしています。未来に向けた前向きな姿勢を表に出していると、意気に感じて応募してきてくれる人も少なくない印象があります」

◇

24年問題が社会問題化する以前から課題の所在に気付き、何年も掛けて準備を進めたり、インタンクなどのインフラ整備やトラックユーチューバーの採用など、大胆な施策を次々に成果につなげているフジトランスポート。どこの運送会社でも真似できるとはいえないが、その根幹にあるのは、法律をきちんと守って、トラックドライバーにきちんと利益を還元していくという、極めて真っ当な経営姿勢だ。

また、そうした経営感覚、コンプライアンス意識が、若い世代の心に確実に響いている。時代の変化に堅実に対応することが、新しい働き手を呼び込んでいることは、多くの経営者にとって学ぶべき点と言えそうだ。

<目次>

▶特集(1)もはや30年への対応へ、加速する改革に遅れるな

▶特集(2)軽トラック事業への規制的措置は、どこを目指す?

▶特集(3)環境は整った、後は運送会社自身に求められる改革

■「物流2024年問題直前対策会議」レポート

(1)着々と進む政府の物流革新、さて企業の準備は?/経済産業省

(2)成約事例から見る、失敗しない物流M&Aの進め方/スピカコンサルティング

(4)社会的な認知度の向上へ、運送経営者が「物申す」/エコランド、金羊社ロジテム、トラボックス

(5)国交省が改正法解説、「社会一丸で物流を支える」/国土交通省

(6)農産物の物流は24年問題を乗り越えられるのか/農林水産省

(7)2代目社長が挑む、改善基準告示100%順法経営/菱木運送

(8)積載率向上へ、共同輸送のチャレンジにみんなも続け/プロロジス、NEXT Logistics Japan

(9)効率化が義務となり、予約受付システムも進化続く/Hacobu

(10)「運送業界と一蓮托生」で、経営DX普及進める決意/Azoop

(11)効率化の決定打「そうだ、ETCという手があった」/古野電気

(12)運送マッチングから生み出す、新しい物流のうねり/トラボックス