話題冷凍冷蔵設備の限られたスペースでも、ロボットを導入して、生産性を高められないか──。

そんな現場の要望から、最近、引き合いが多くなっているのが、Gaussy(ガウシー、東京都港区)が提供する立体型仕分けロボット「OmniSorter」(オムニソーター)だ。国内での取り扱い開始から2年間で、すでに導入契約実績を50台にまで広げているという。

▲立体型仕分けロボット「OmniSorter」

「人手が少なくなり、オペレーションできなくなる現場も増えてくる。サステナブルな物流を支援していきたい」。そう語るのは、同社の櫻井進悟社長だ。オムニソーターは、柔軟な間口を持ち、必要に応じて拡張もできて、仕分けの生産性を高めることが可能な倉庫ロボット。同社が展開する倉庫ロボットサービス「Roboware」(ロボウェア)事業の主力製品になっている。

▲Gaussyの櫻井進悟社長

全国に導入は広がっており、2年間でその数を50台に乗せた。食品スーパーや外食チェーンの店舗向け仕分けなどの用途で設置が進んでいるほか、給食や介護現場向けなどでも利用が広がっている。中小企業だけでなく、大手も導入に乗り出してくる状況にまでなった。

とりわけ、引き合いが強さを増しつつあるのが冷凍冷蔵倉庫の物流現場。現状では導入実績が7台程度にとどまる。だが、共働き世帯や単身世帯の増加などにより、家庭用の冷凍食品の需要が増えていることが背景にあり、導入を検討している企業や、商談が進行している案件が30件近くに及んでいる好調さだという。

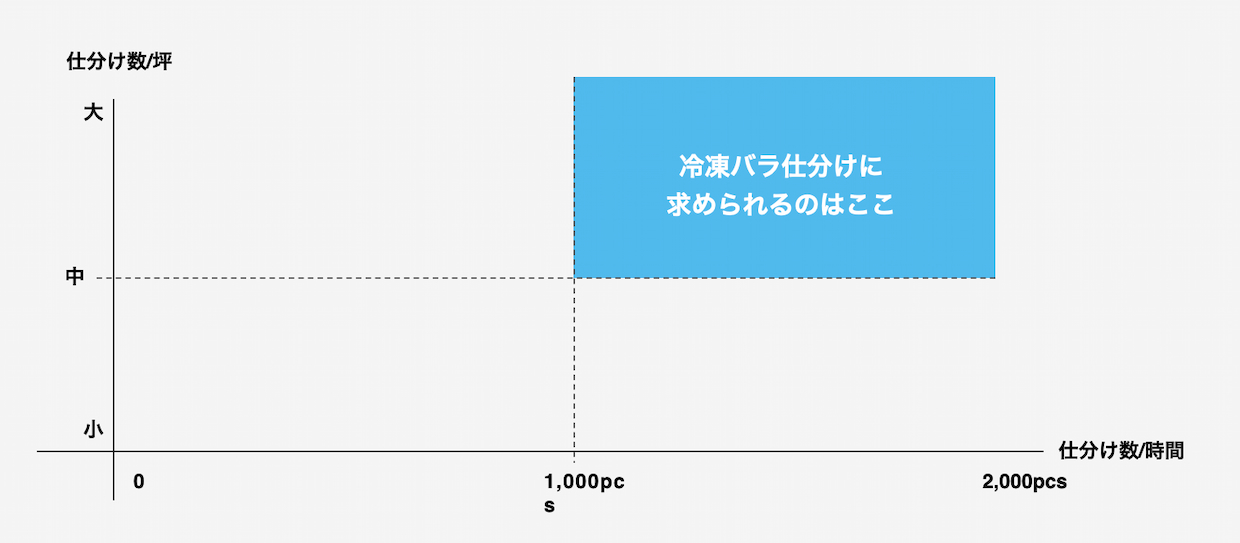

そうした状況には理由がある。櫻井社長は「冷凍バラ仕分けに求められるスペックは、1時間あたり1000ピース以上の仕分け数で、かつ1坪当たりの仕分け数が大きいこと。そしてその2つが、両立しなければならない」と指摘する。他社製品を含めて検討した結果、まさに、その条件に合致するのが、オムニソーターだった。

冷凍商品のバラ仕分けには、3つの「恒久的な課題」があるという。限られた床面積、多仕分け・短納期、過酷な環境での人手不足・作業負荷という点だ。同社は、オムニソーターのデータを検証するなどした結果、こうした課題解決に最も適したソリューションであることも分かってきたという。

オムニソーターの基本構造は、商品投入口の「インダクション」、流れを監視してコントロールする「モニター」、ブロックごとに増設できる「仕分けエリア」の3つの部分を組み合わせて構成される。推奨している96の間口を設置したケースでは、縦12.8×横3.7×高さ2.3メートルの大きさで収まり、わずか15坪の空きスペースに導入できる。

密閉性が求められる冷凍冷蔵倉庫は、性質上、倉庫面積が小さくなる。そのため、仕分け作業に割くスペースをできる限り減らすことが求められる。そんなニーズに適応しているのが、圧倒的な省スペースを実現したオムニソーターだ。

また、仕分け能力は、1時間当たり1200〜1400ピース。一人の手作業による仕分け能力が一般的に1時間当たり300ピースとされている中で、4倍以上の高い作業効率を実現させた。仕分けする対象物の重さは、最大5キロから最小30グラムまで対応可能だ。

冷凍倉庫では真夏でも、マイナス25度の環境下で作業を行う必要がある。そのため、人手が集まりにくく、ドライの倉庫現場以上に人手不足度合いが深刻だという。櫻井社長は「生産性をアップさせて、作業時間を短縮することで、働いている方の負荷も軽減できる」と期待を込める。

複数仕分け機能でさらなる生産性アップ

複数仕分け機能でさらなる生産性アップ

引き合いが強まる理由は、まだまだある。

▲複数アイテム同時仕分け

同社では、オリコンや段ボールサイズなどを考慮し、冷凍バラ仕分けに対しては、1ブロック(24間口)を4つ並べて合計96間口にするのを一般的な推奨スペックとしている。この96間口の仕分け作業がわずか15坪のスペースに収まる。平置きであれば、その3倍から4倍の面積を要するだろう。間口の増設やカスタマイズも容易で、倉庫の移転などに合わせてオムニソーター自体の移設も簡単にできる。増設は理屈上、無限にできるが、国内のアパレル系企業の中には、この基本サイズを9台並べて使用している例もあるという。

オムニソーター自体は、チルド帯の5度前後で稼働できるため、低温管理された冷凍倉庫の出入り口に設けた前室などに配置することになる。前室では、倉庫内以上に、利用できるスペースが限定されているケースが多い。

▲立体型ロボットが高速仕分け

こうした省スペースでの稼働を実現するため、ロボットが高速で仕分けするだけでなく、間口が立体構造になっており空間を有効活用している。そのため、平面に広がるコンベア型の仕分け機と比較して、圧倒的にスペースを取らずに稼働ができる。シンプルなブロック構造でもあり、間口数の設計や、増設なども容易だ。

作業効率面では、仕分け時間を30〜60%削減できる効果が実証で確認できたという。仕分け作業のセットアップを含めて3時間かかっていたものが、1時間ほどに短縮できる結果となり、作業時間の短縮で生み出された2時間は別の仕事に振り向け、全体の最適化につなげることが可能になる。

さらに、複数の商品を同時に仕分けられる「複数仕分け機能」モードにすれば、1時間あたり最大2200ピースにまで生産性をアップできる。この機能には、モニターから簡単に操作して切り替えることができる。

また、冷凍食品に多いバーコードがない商品でも仕分けが可能。商品を流す前に、予め印刷しておいたバーコードを手元で一度スキャンしておけば、その後は、オムニソーター側が個数のみをカウントするため、手間が大幅に省ける。

設置された「満杯センサー」も便利な機能だ。間口のオリコンなどが満杯になると、センサーが察知して赤く点灯。それを目安にして効率良くオリコンなどを入れ替えることで、無駄のないオペレーションをサポートする。商品が一定の高さまで積み上がった場合でも、センサーが反応して、その間口への仕分けを停止させるので、商品の落下や誤った仕分けなどを防ぐことができる。

「顧客と育てた」充実したフォロー体制

「顧客と育てた」充実したフォロー体制

同社Roboware事業の売りの看板は、「徹底的に伴走していく」(櫻井社長)との方針に基づいた充実したフォロー体制だ。櫻井社長は「売っておしまい、貸しておしまいではなく、保守メンテナンスを顧客に寄り添って提供していくことが、当社の強みになっている」と語る。その効果で、すでに口コミでオーダーが入るなど、徐々に実績に結びつく段階に入ってきている。

メンテナンスは、コールセンターで24時間365日電話サポートを実施している。現場のトラブルのために、タブレットや遠隔カメラの設置なども行っており、映像と音声を通じて現場の状況を把握。迅速にソリューションを提供している。

冷凍冷蔵施設内では、電話の電波がつながりにくい場合がある一方で、Wi-Fiなどが整備されており、タブレットを通じたビデオ通話が効果を発揮することも多いという。また遠隔カメラでの映像から、同社がさらなる生産能力の改善策などを検討し、作業の効率化策を提案するサービス提供も実施している。

トラブル解決には、専門的なエンジニアらが乗り出すケースもあるが、過去のトラブル事例の蓄積が進んで、それをコールセンターのオペレーターらで共有している。その効果で、「コールセンターでのオンライン対応で、解決できる割合がどんどん増えている」(櫻井社長)という。まさに、顧客に揉まれてサービスが強化されてきたわけだ。これまでに大きなトラブルに発展したことはないといい、櫻井社長は「お客様に育てていただいた」と胸を張る。

同社Roboware事業では、倉庫ロボットの性能を最大化・改善し続けるソフトウエア「STREAM」(ストリーム)の開発も手掛けており、今後はハードとソフトを一体とした販売も大きく展開していく方針だ。さまざまな機能をソフトで付加していくことを目指しており、優先度の高いものから開発を進めているという。また、仕分け作業だけでなく、前後工程のロボットの取り扱いも増やしており、オムニソーターを中核にしつつ、関連する工程にもロボット導入を提案していくビジネスを拡大させていく。

<タイトル>

冷食物流自動化 成功のルール

~ ロボット導入から運用まで、ピース仕分け成功の法則を一挙ご紹介 ~

日時:6月13日(木)14時-15時

形式:オンライン(Zoom)

参加:無料(事前登録)

<このような人にお勧め>

・冷凍食品の仕分け自動化を検討している

・冷凍冷蔵倉庫における人手不足や作業負荷などの課題がある

・食品物流の生産性改善に取り組んでいる

・食品物流の自動化に興味を持っている