話題EC(電子用取引)市場の拡大と取り扱い商材の多様化、特に冷凍冷蔵食品や食材需要の高まりで、コールドチェーンは変革期を迎えている。本誌でも低温物流の拠点となる冷凍冷蔵倉庫を、これまでになかった賃貸マルチテナント型で供給する事例など、変革期の象徴的な出来事として紹介した。

では実際に拡大する低温物流市場において、利用者側はどのような運用意向を持っているのだろうか。冷凍冷蔵施設市場の変化に応じた、運用の変化はどうだろう。また、今後どのような形の冷凍冷蔵施設を求めているのだろうか。

アンケート結果から、最新のユーザー意向について分析する。

冷凍冷蔵施設市場では、自社倉庫運用から変化の兆し

冷凍冷蔵施設市場では、自社倉庫運用から変化の兆し

本誌読者を対象にした「冷凍冷蔵倉庫の利用意向について」のアンケートに寄せられた回答のうち、60.5%が物流企業、15.8%が荷主企業からの意見となった。荷主企業の内訳では25%が物流をすべて自社運営しているなど、物流に直接携わる立場からの低温物流への意向を確認することができた。

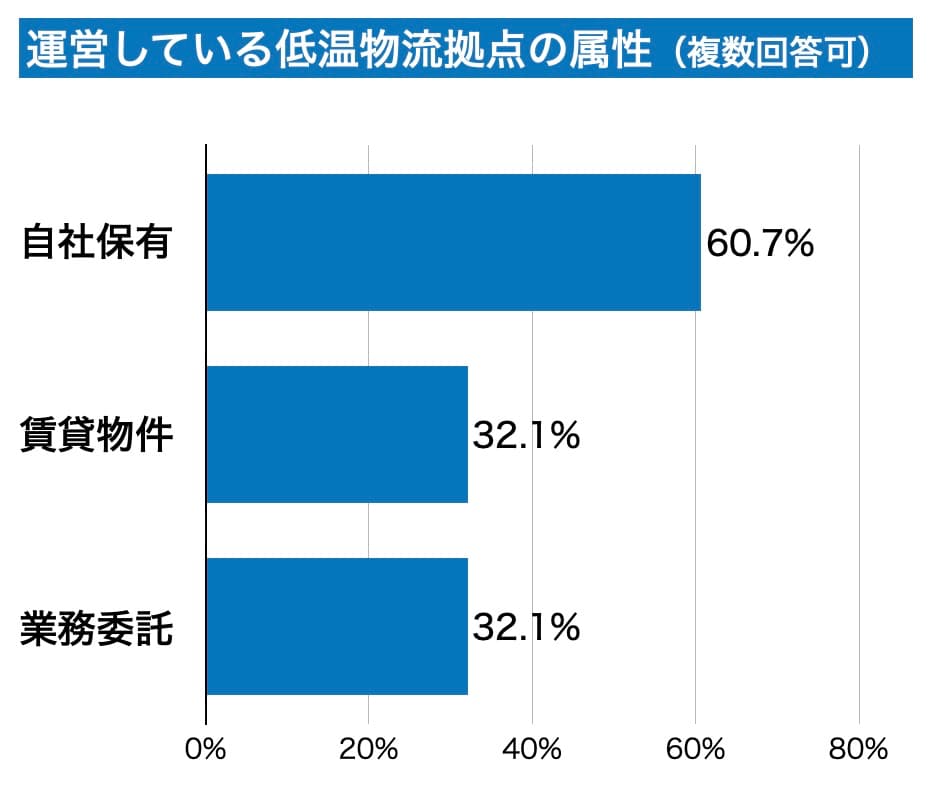

冷凍冷蔵倉庫などの低温物流拠点をすでに運営している事業者は36.8%で、その内訳は自社保有倉庫での運用が60.7%と最も多く、業務委託による利用、賃貸物件の利用はともに32.1%でとなっている。低温物流市場では、自社倉庫での運用が主流であり、冷凍冷蔵施設を賃貸で運営する市場がこれまで未成熟であったことがわかる。

これまでの低温物流では少数派と言える賃貸物件を利用した理由については、「自社単独では実現できない大きなスペースの確保のため」(44.4%)とする回答が最多である。保管スペースの絶対的な不足に合わせて、施設の老朽化が進み、いち早く賃貸利用も取り込んでの施設再編成に取り組むような動きも反映しているのだろう。そのほかの賃貸利用理由では「財務上のメリット」(22.2%)が続き、大きな初期投資で資産化し、減価償却後の利益率の高い安定運用というこれまでのスキームから、初期投資を抑えた将来の柔軟な変更にも備えた運用へと、戦略も変化しているようだ。「建築に関わるイニシャルコストの社内決済が難しい」「拠点立ち上げまでの時間短縮」の回答もあり、資産化を想定しない物流網構築の必要性が高まっていると見られる。

また、これまで利用してきた賃貸物件の種類に関しては、チルド帯倉庫、冷凍倉庫合わせると、既存のマルチテナント型施設の一部区画に、冷凍冷蔵施設を後付けした形での利用が最も数が多く、必要な準備期間や規模感などのバランスを重視したものと思われる。チルド帯と冷凍帯を併用して区画ごとの微妙な温度管理が必要な運用だけで見れば、やはりテナントの細かいニーズに対応可能なBTS型の利用が最多となる。これまでの運用実績では冷凍冷蔵施設を既設とするマルチテナント型の利用は極めて少数であり、これまで供給自体が少なかったことからも当然の結果であろう。

では、低温物流市場の拡大、賃貸型物流施設の供給拡大が予想される今後に向けて、ユーザー側の利用意向に変化はあるのだろうか。

財務メリット、立ち上げ期間の短さが、自社倉庫から賃貸の転換後押し

財務メリット、立ち上げ期間の短さが、自社倉庫から賃貸の転換後押し

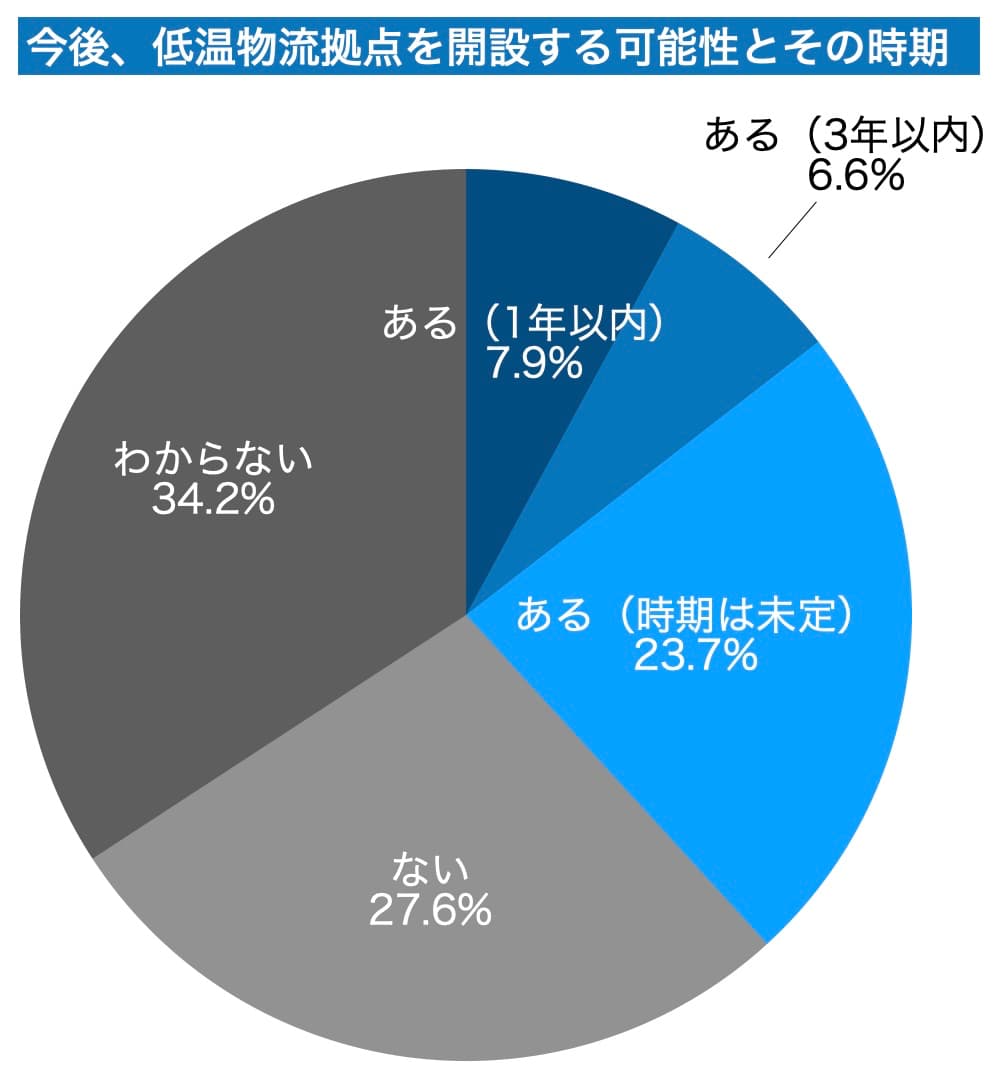

今後、低温物流拠点の開設を検討する可能性の有無については、「ある」が38.2%で、「ない」27.6%を上回る。ただ、低温物流への関心を持ちながらも、具体的に「1年以内」の施設開設を目指すのは7.9%、「3年以内」が6.6%と具体化できているものは少ないようだ。23.7%は、可能性はあるが「時期はわからない」「時期は未定」で、開設を検討するかどうかも「わからない」(34.2%)を合わせると、ほとんどの回答者は「様子見」という状況のようである。具体化するまでに至っていない、漠然とした「市場の活況感」と捉えられている面もあるようだ。ECにおける食品比率の高まりは想定できても、今後の消費人口減などを考えると過度の期待はできないとする声があることも、慎重な判断の要因となっている。

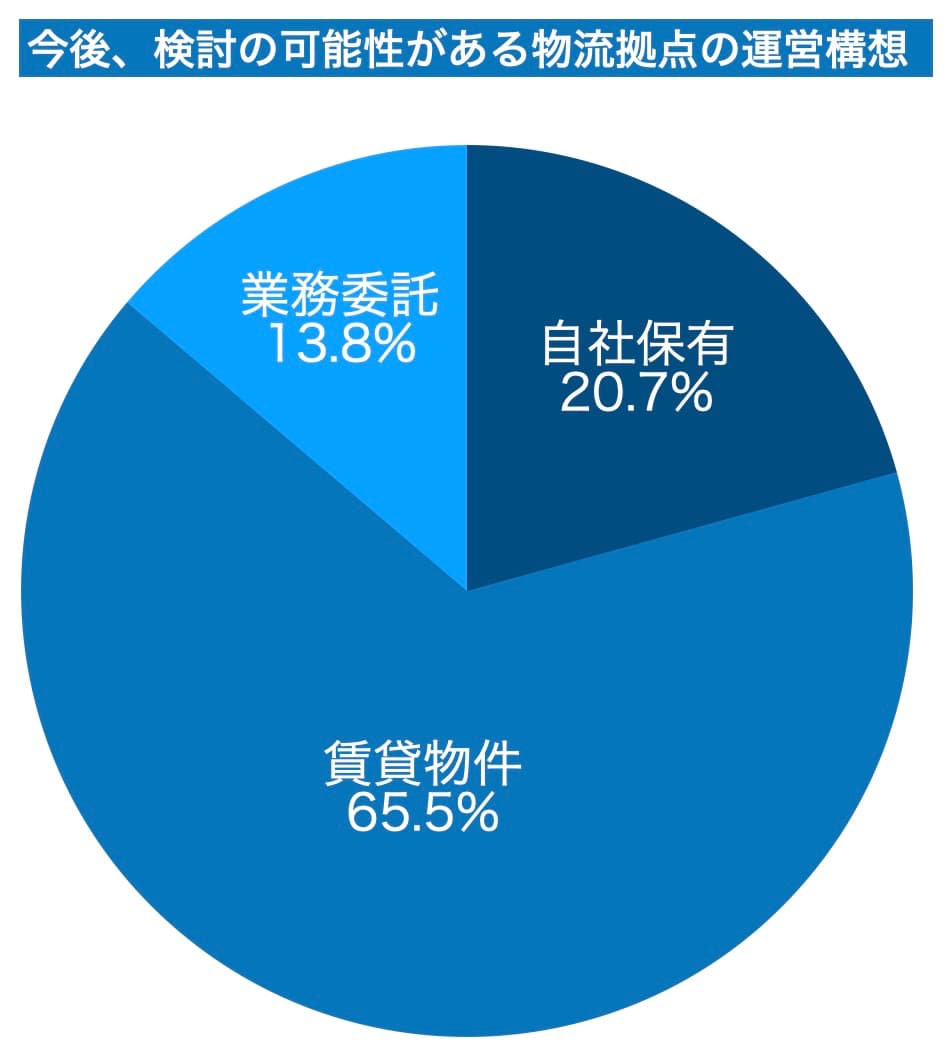

回答者の属性を見ると1年以内に開設とする回答は、すでに具体的な荷主からの要請を受けて対応している物流事業者のものと思われる。また、3年以内の開設とした事業者のうち、次の施設開発を賃貸利用で考えているのは65.5%と、具体的な稼働開始までのスピード感、期日を重視して賃貸運用をイメージしていると考えられる。自社保有を計画している事業者は20.7%と、現状の利用割合から3分の1に減少し、すでに自社倉庫で低温物流拠点を運用している事業者でも、賃貸利用への切り替えを考えているケースが増加していることもわかる。

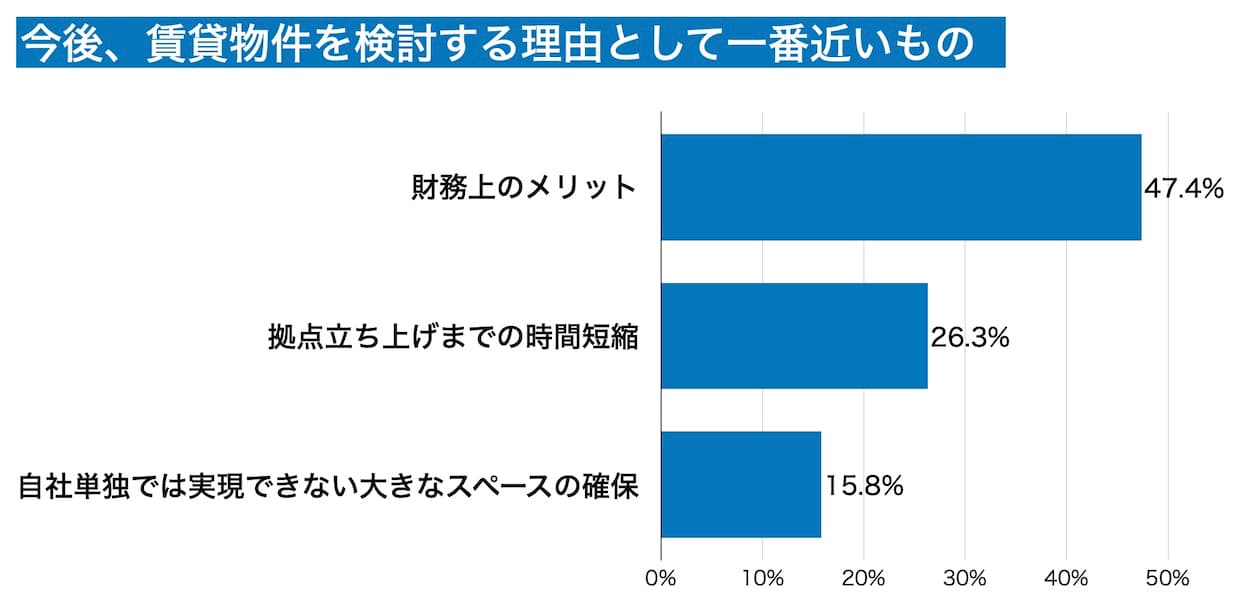

今後の、低温物流拠点で賃貸物件を利用しようと考えているその理由については、これまでも賃貸物件を利用していた事例では「自社単独では実現できない大きなスペースの確保」が圧倒的多数だったのに対し、今後の利用理由では「財務上のメリット」47.4%が最上位で、「拠点立ち上げまでの時間短縮」26.3%が続く。ECなどの新しいニーズへの対応として、時流に合わせた運用や、今まさに拠点機能を必要とするクライアント意向へのスピード感ある対応として賃貸が検討される傾向が強まっているのだろう。

比重増すマルチテナント型利用の選択肢

比重増すマルチテナント型利用の選択肢

また、そうしたニーズは、今後の賃貸物件の形態・種類についても、これまでとは割合がすっかりと変わってしまっている。これまではほとんど利用のなかった(供給もなかった)、冷凍冷蔵設備を既設とするマルチテナント型の利用意向が、チルド帯利用、チルドと冷凍併用利用合わせて65.5%に拡大している。特に多様な温度帯での管理を、これまでの主流であったBTS型から既設マルチ型へと転換する動きが顕著である。財務上のメリットや、拠点立ち上げまでの時間短縮を重視する意向からも当然の変化と言える。

また、マルチテナント型冷凍冷蔵施設開発のニュースが相次ぎ、市場に施設の選択肢が増えてきたことが、変化の原因と思われる。テナントごとに要求が違う細かい仕様について、ある程度の汎用性も受け入れる現実的な低温物流施設の運営方法が検討され始めているのかもしれない。

利用側では今後の低温物流拠点の賃貸利用意向が4割以上と高い数字で、選択肢としては初期コストが抑えられるマルチテナント型の冷凍冷蔵設備既設倉庫への関心の高まりが確認できた。まずは、冷凍冷蔵に対応する保管場所の確保、さらにECに対応する物流の再編成へ向けて、新規賃貸施設の供給が歓迎される状況にあることは間違いない。とはいえ、それが2年後、3年後の運用開始では、現状のサプライチェーン構築の計画とは合致しない面もある。「必要なタイミングに、必要な期間で賃貸利用したい」というのが、ユーザーサイドの本音と言えるだろう。

では、施設を供給するデベロッパー側はどんな戦略で対応するのか。本誌では、デベロッパーサイドにも、冷凍冷蔵施設の開発動向を調査し、別原稿にまとめてあるので、そちらも参照いただきたい。