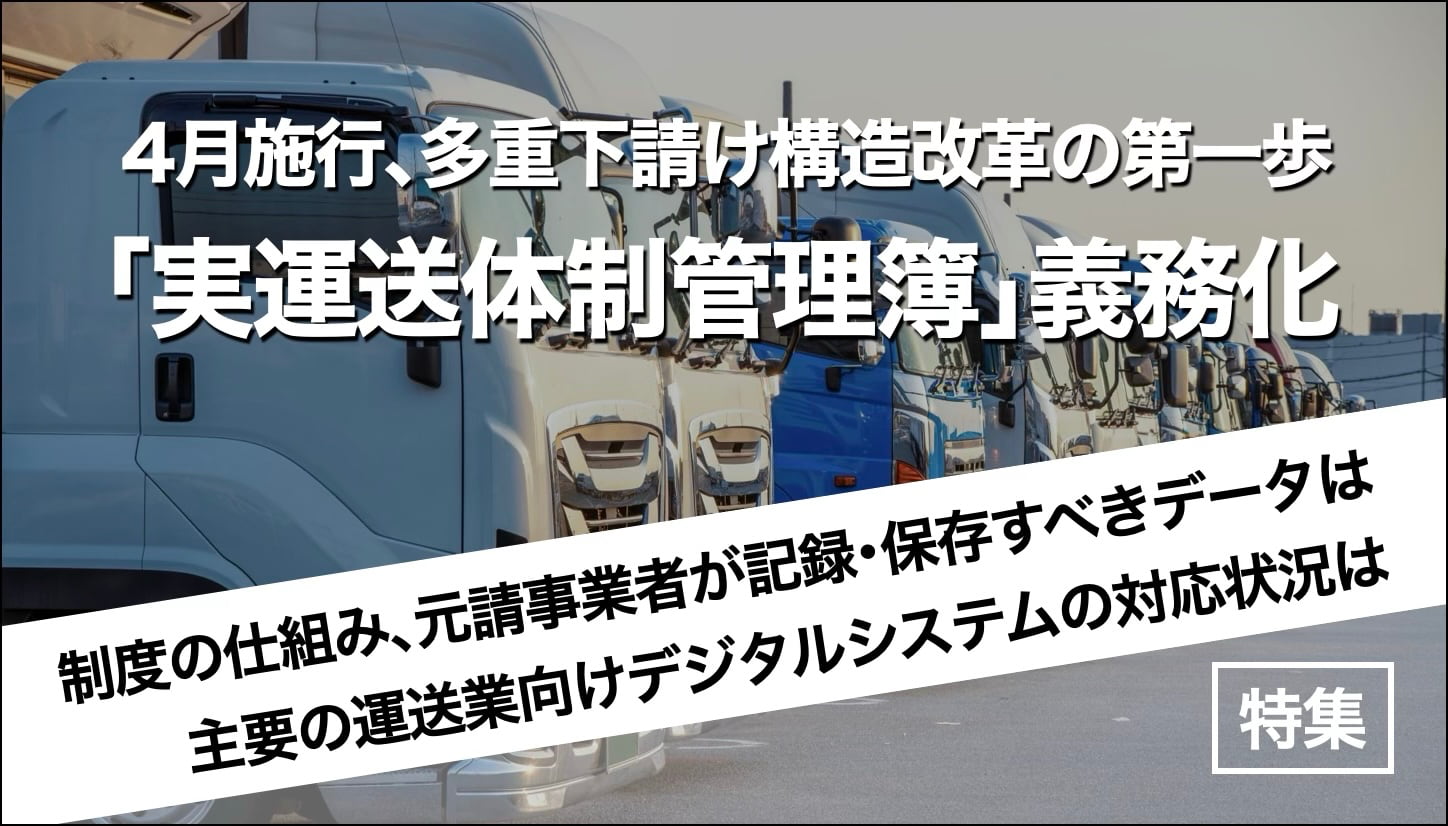

話題「運送料金の搾取」「多重下請けの闇」──長年、物流業界を苦しめてきた構造的問題に、ついに国がメスを入れた。4月1日から改正貨物自動車運送事業法が施行され、実運送体制管理簿の作成と情報通知が義務化された。一見、単なる書類作成義務に見えるこの制度だが、複数の事業者を経由して見えにくくなっていた多重受委託構造を白日の下にさらす画期的な施策だ。下請法の改正も間近に控え、これまで安い運賃で苦しんできた現場の運送事業者にとって、適正な対価を受け取る道が開かれる第一歩となる。

人材不足と行政処分リスク

人材不足と行政処分リスク

日本社会全体が労働力不足に喘ぐなか、トラックドライバーの人材不足は特に深刻だ。物流なくして日本経済は成り立たないにもかかわらず、その担い手への処遇は厳しい現実がある。

全国の9割の運送事業者が賃上げに踏み切ったというが、その内実は厳しい。実に59%の企業が賃上げ率5%未満に留まり、全産業平均を大きく下回っている。最も賃上げ率が高かったサービス業の4.6%(1万1883円)に対し、運輸業はわずか2.5%(5162円)と半分以下という衝撃的な数字だ。長時間の拘束、重い荷物の積み下ろし──肉体的な負担が大きい上に、賃金も上がらないとあっては、若者が「トラックドライバーになりたい」と思わないのも無理はない。

「罰則はない」と安易に考えるのは命取りだ。国土交通省は制度への対応を怠ればトラック法33条に基づく行政処分の対象となる可能性を明言している。この違反の重さは計り知れない──初の違反でも30日間の事業停止、再違反なら事業許可取り消しという厳しい処分が待っている。

つまり、実運送体制管理簿の作成・保存は単なる事務作業ではなく、会社の存続をかけた必須業務なのだ。業界全体の健全化と自社の事業継続の両方を実現するための第一歩と位置づけるべきだろう。

管理簿を作成するのは「真荷主」から受託した事業者

管理簿を作成するのは「真荷主」から受託した事業者

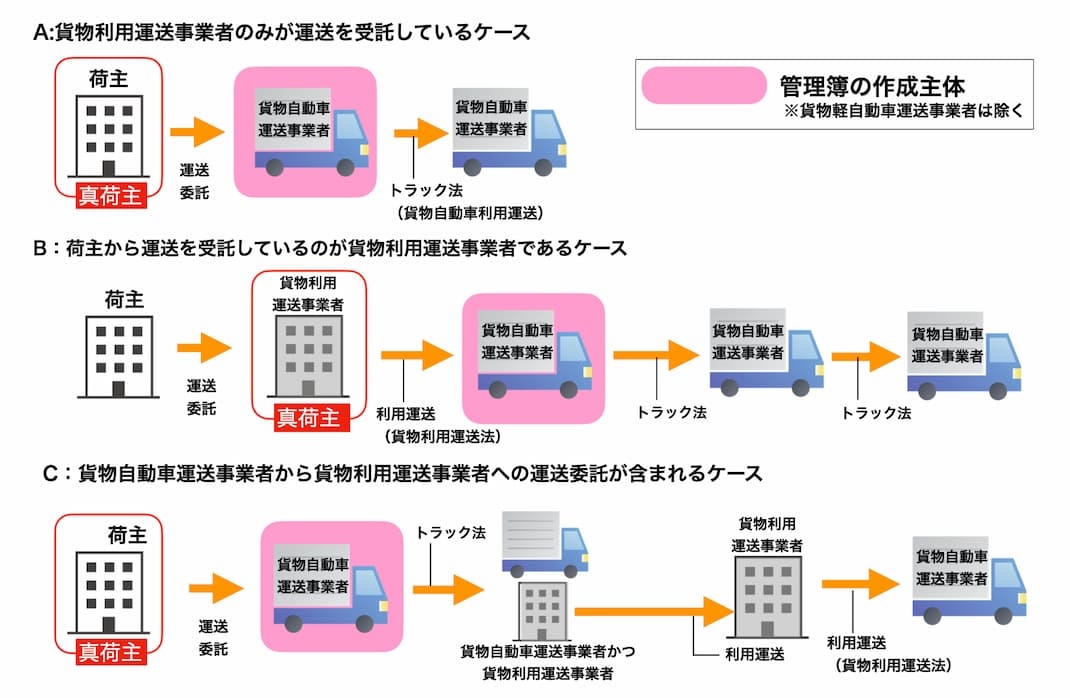

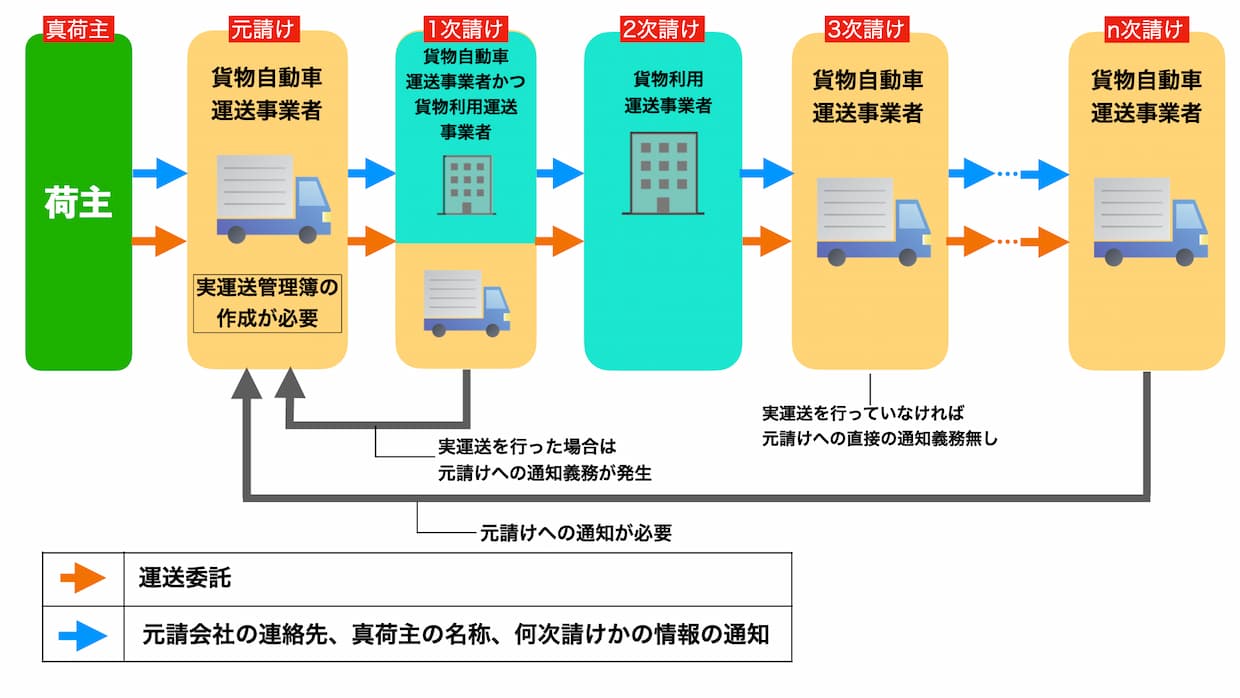

実運送体制管理簿を作成するのは誰か?「真荷主」から運送を受託した貨物運送事業者だ。荷主から直接委託を受けた貨物運送事業者は元請けとなり、作成義務が生じる。つまりこの場合は、荷主が真荷主となる。

一方、荷主から貨物利用運送事業者が受託した場合は、そこから委託を受けた貨物運送事業者が元請けとなる。この場合は、荷主から直接受託している貨物利用運送事業者が真荷主となる。

記録すべき内容は、1.5トン以上の貨物について、他の運送事業者を利用した場合の「実運送事業者の商号または名称」「貨物の内容・区間」「請負階層」だ。これらを運送完了から1年間保存しなければならない。

特に注目すべきは「請負階層」の記録だ。受委託構造に含まれる各事業者が何次請けに当たるかを明記する必要がある。多重受委託構造の中流に位置する事業者は、下流の受託事業者に「元請事業者の連絡先」「真荷主の名称」「請負階層」を通知する義務を負う。こうして積み上げられた情報は最終的に実運送事業者を経由して元請事業者に戻り、管理簿に記録される仕組みになっている。

▲委託に出す際は必ず元請会社の連絡先や真荷主の名称、何次請けかなどの情報を通知する必要がある。元請けや実運送事業者となって実運送体制管理簿を作成することがない利用運送事業者も情報の伝達は行わなければならない(クリックで拡大、国土交通省「改正貨物自動車運送事業法Q&A」より引用)

このシステムが機能すれば何が起こるか?荷主も含めて全ての関係者に多重受委託構造の実態が明らかになる。これまで「運送は丸投げ」だった荷主企業も、自社の荷物を運ぶために何社もの中間業者が存在していることを知ることになる。当然、コスト削減のために多重構造を改善するインセンティブが生まれるだろう。

さらに注目すべきは、荷主企業が末端の実運送業者に直接アプローチする動きだ。確実な輸送力確保のため、中間業者を飛ばして直接取引を求める荷主が増えれば、業界構造は大きく変わる可能性がある。構造の透明性向上が、運賃の適正化と物流効率化の両立を実現する原動力となる可能性を秘めている。

DX活用による業務効率化と法令順守

DX活用による業務効率化と法令順守

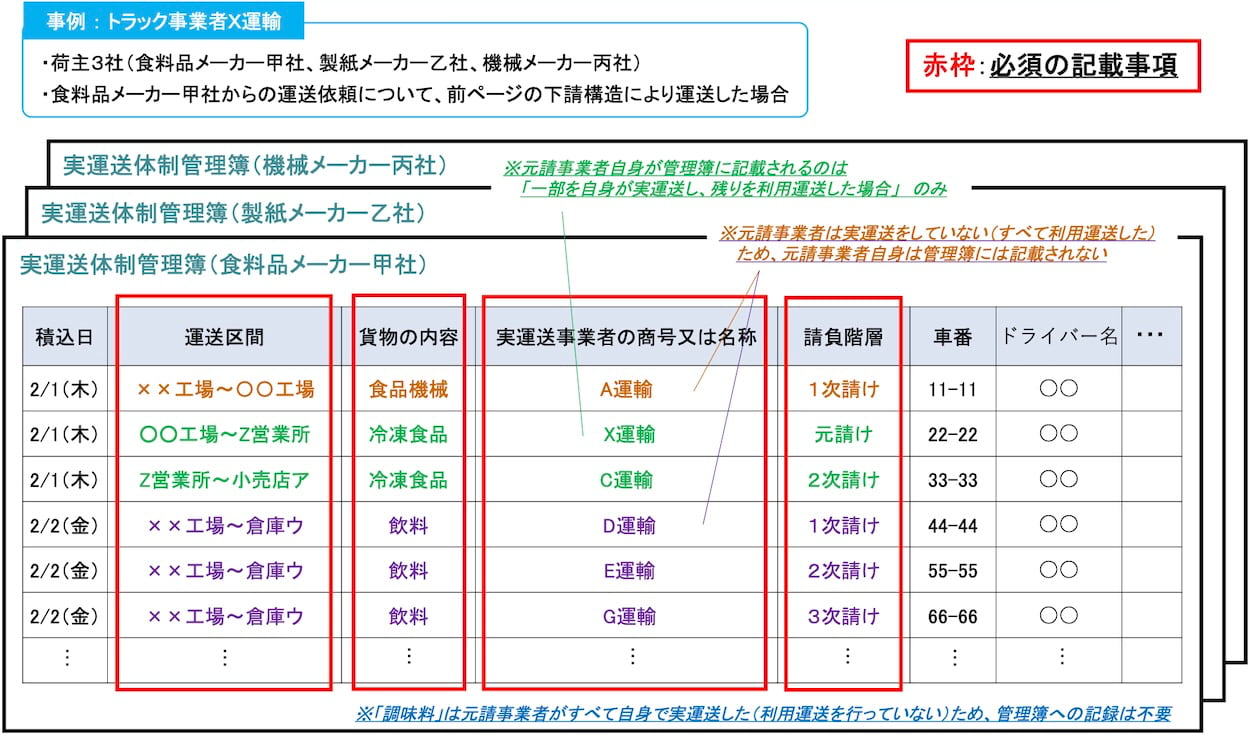

新制度の導入は事務作業の増加を意味する。社長自らがトラックを運転する中小事業者にとって、これは大きな負担となりかねない。特に困惑を招いているのが、国土交通省から具体的な書式が示されていない点だ。国交省から示されたのは、あくまで管理簿のイメージに過ぎない。

▲国交省が公表している実運送体制管理簿のイメージ(クリックで拡大、出所:国土交通省)

国土交通省が「改正貨物自動車運送事業法Q&A」で示した実運送体制管理簿のイメージ

形式にこだわらないという国交省の方針は、一見柔軟に見えるが、現場では混乱の種になっている。それでも事業者は法令順守のため、確実に記録を取る必要がある。荷物の内容や区間は運行管理で既に記録している情報であり、荷主や元請けの情報も案件管理の一環として記録していれば、あとは請負階層の情報を紐付けるだけだ。

しかし実運送体制管理簿だけではない。点呼、運行管理、ドライバーの労務管理など、記録・保管すべき事項は山積みだ。昨年10月に行政処分の厳罰化も始まり、これらを漏れなく記録することの重要性は増している。

物流業界に激震をもたらす可能性があるのが、全日本トラック協会・坂本克己会長が提唱する「自動車運送事業者の許可更新制」だ。これまで一度取得すれば永続的だった営業許可が、更新制になれば、法令順守が事業継続の絶対条件となる。

「監査が来なければ大丈夫」とやり過ごしてきた事業者にとって、更新制は死活問題だ。定期的な更新時の監査を見越せば、法定記録は完璧に取り、保管する必要がある。おおらかさが魅力でもあった業界文化も、厳格な法令順守の時代へと確実に変わりつつある。

人材不足が深刻な今、運行管理や点呼を記録・保管するスタッフを新たに雇うのは難しい。しかし、事業継続を目指すなら、DX導入でマンパワーに頼らない業務プロセスの構築が不可欠だ。

4月から新たに必要となった実運送体制管理簿への対応は、他社との連携が必要な点で特に難しい。しかし、だからこそDX導入による効率化が重要なのだ。

3月下旬には複数のシステムベンダーから対応システムが発表されたが、対応が遅れているケースもある。自社システムが対応しているか、必要情報を記録できているかは早急に確認すべきだ。システム未導入の事業者は、この機会に実運送体制管理簿対応システムの導入を真剣に検討するべきだろう。

業界の構造改革と法令順守の波が押し寄せる中、DX導入こそが運送事業者の生き残り戦略となる。この大変革の時代を乗り切るための準備は、もう始まっている。