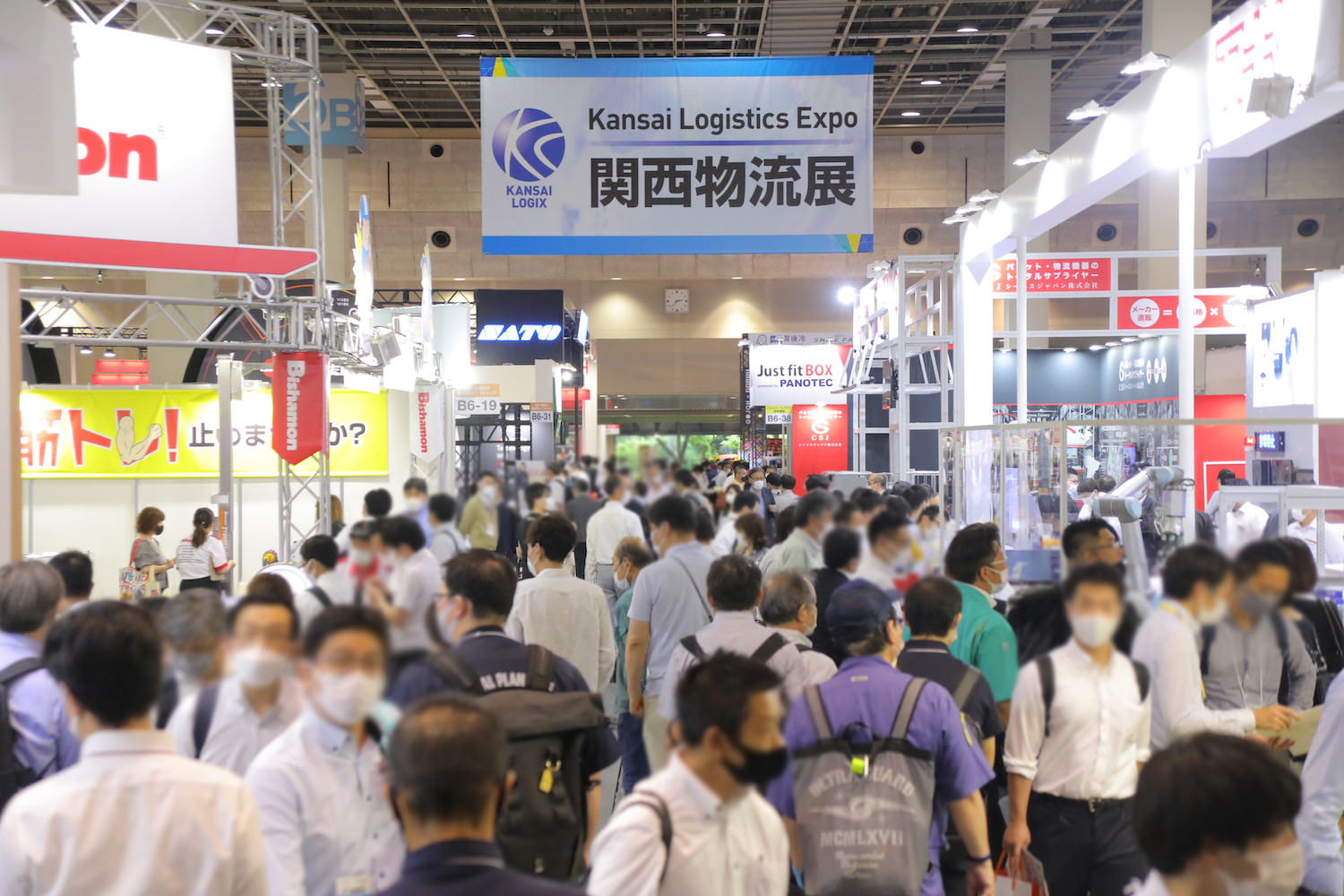

話題関西物流展は、物流業界の最新技術やソリューションを集める展示会として2019年に初開催され、回を重ねるごとに成長を遂げてきた。2024年問題や労働力不足、DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展といった業界の課題が深刻化するなか、新技術やサービスの導入が不可欠となっている。こうした背景のもと、「第6回 関西物流展」が4月9日から11日まで開催される。

今回の物流展は過去最大規模となる1289コマ、405社が出展し、全国の物流関係者が注目する一大イベントへと成長。過去5回の開催を振り返りながら、これまでの変化や業界の動向を踏まえ、今後どのように発展していくのか──関西物流展事務局の谷英樹局長、同事務局の岩本匡史氏に、第6回の見どころとともに、その進化の方向性について聞いた。

変化する業界のニーズに対応し規模を拡大

変化する業界のニーズに対応し規模を拡大

関西物流展は、関東に集中していた展示会文化を西日本にも広げ、物流業界全体の最適化を目的に立ち上げられた。「第1回は513コマ、230社の出展だったが、今回は1289コマまで拡大。物流業界が転換期を迎えている証だ」(谷氏)

特に、自動化・DXの進展が加速し、第6回では430コマが自動化関連企業によって占められる。「AI・IoT、WMS、クラウドシステムを提供する企業が増えていることは、物流のデジタル化が進んでいることの裏付けとなっている」(岩本氏)

![]()

▲(左から)関西物流展事務局の谷英樹局長、岩本匡史氏

また、物流不動産業界の出展も増加。三井不動産が初出展し、阪急阪神不動産も出展復帰するなど、大手デベロッパーの参入が目立つ。「関西の物流拠点としての価値が高まり、不動産業界の関心も年々増している」と谷氏は言う。

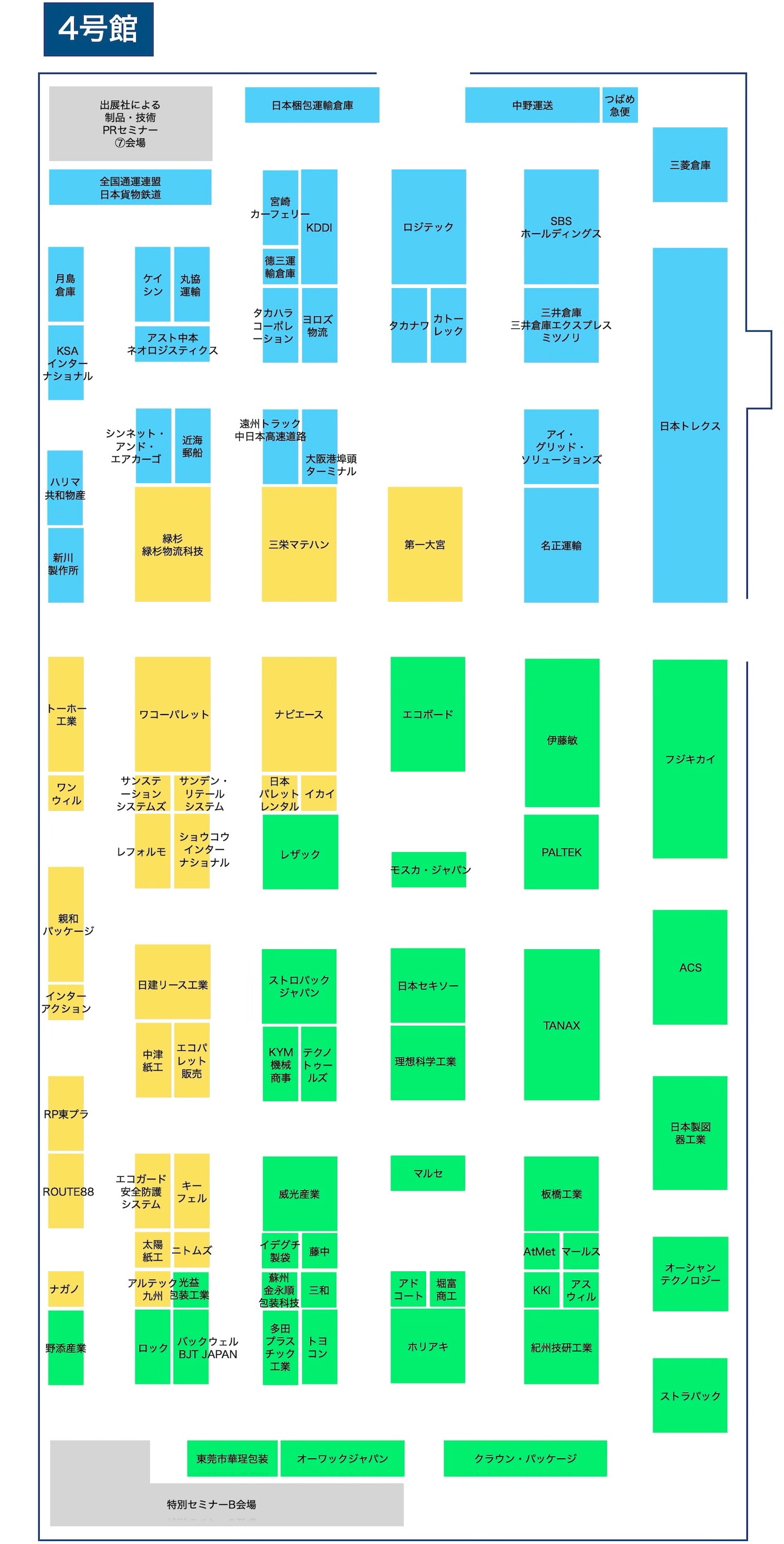

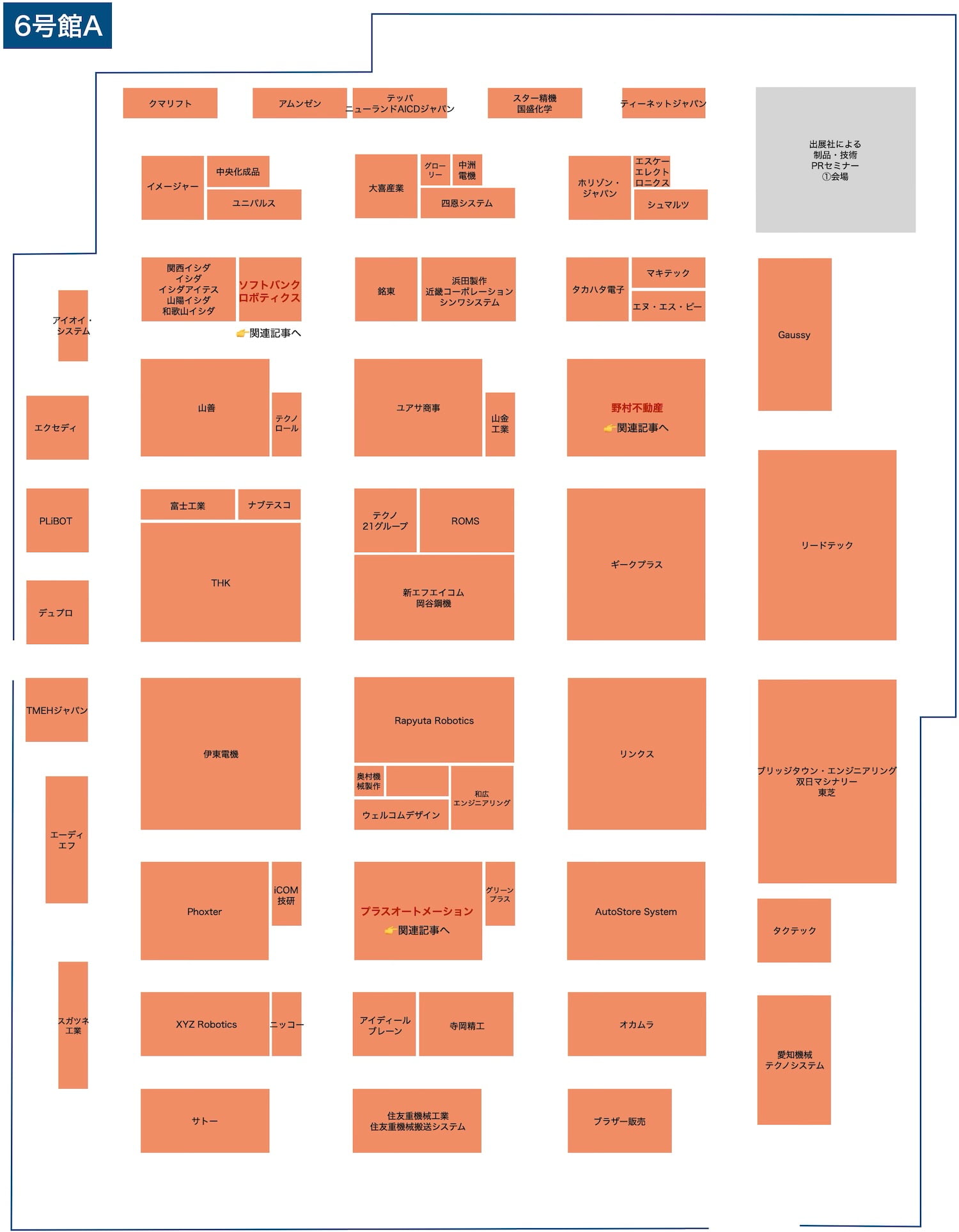

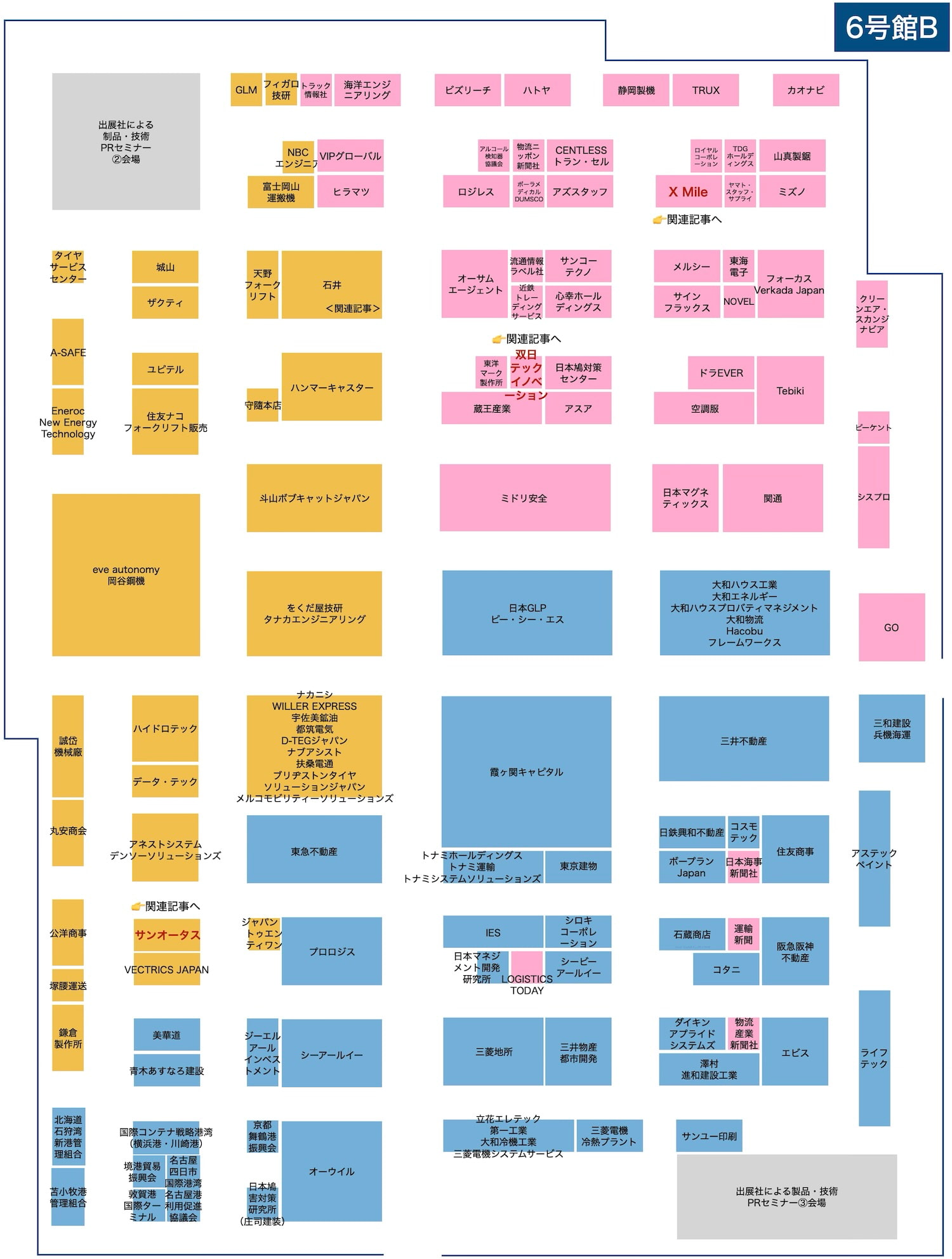

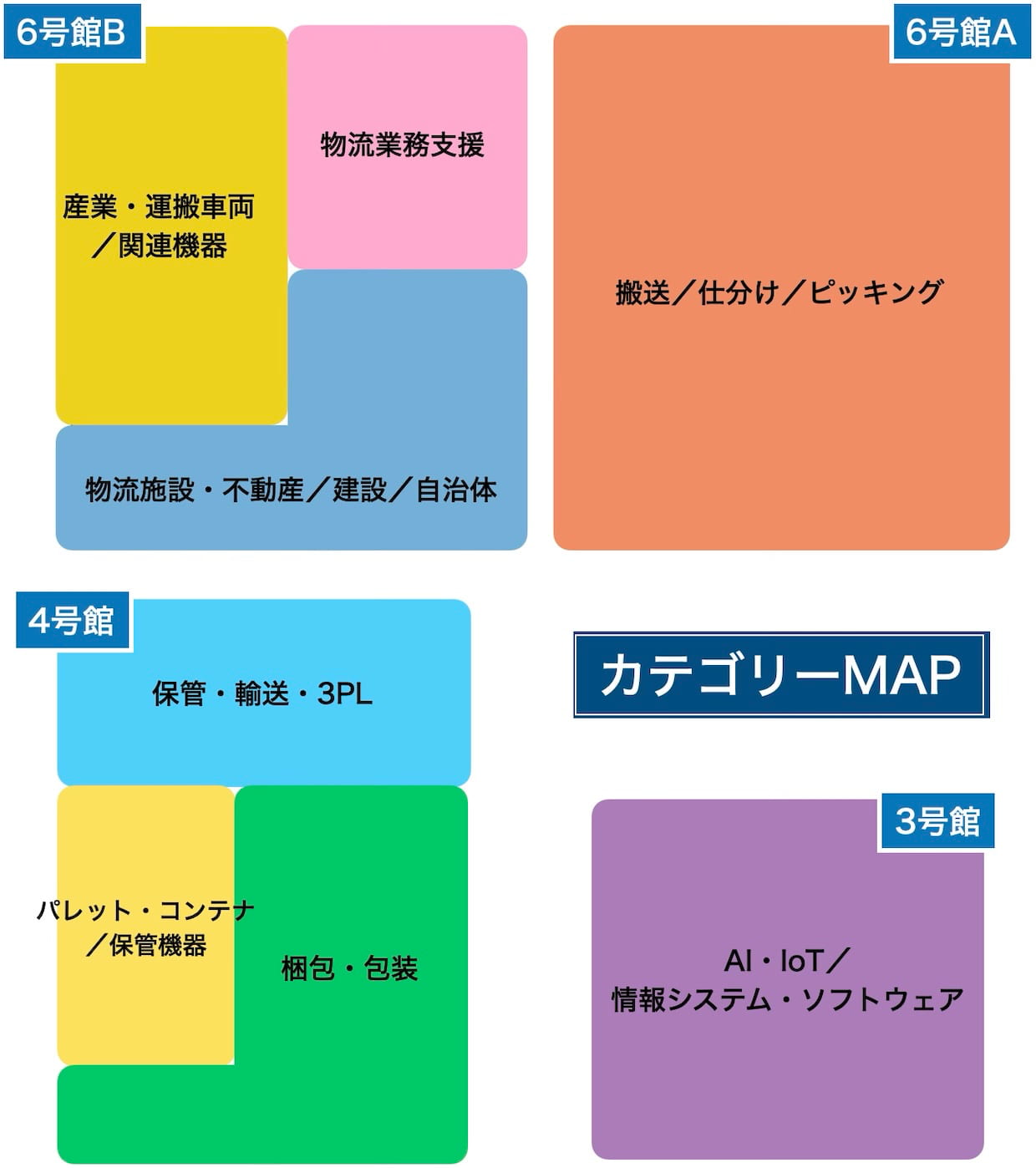

関西物流展では来場者の利便性向上のため、カテゴリーごとの展示エリアを分ける工夫が施されており、来場者が必要な技術を効率良く探せるようにしているほか、AI・IoT関連ブースの配置や特別セミナー会場の戦略的設計により、来場者が展示エリア全体を回遊しやすい動線を確保している。これにより、「企業同士のネットワークを深め、具体的な商談につなげる展示会として機能している」(岩本氏)という。

第6回を迎える関西物流展は、規模の拡大だけでなく「展示会の質」の向上を目指している。「ここ数年、物流業界はDX化と省人化が加速し、さらに国際化の動きも活発になっている。関西物流展も、こうした変化に合わせた進化が求められている」と岩本氏。特に、今後は海外企業の出展を増やし、国際的なビジネスマッチングの場としての役割を強化する。「アジアや欧米の物流企業との連携を深め、新たな技術交流の場にしていきたい」と谷氏も語る。

過去の開催を振り返ると、関西物流展は規模の拡大とともに、来場者や出展企業のニーズの変化に柔軟に対応してきた。第6回ではこれまでの蓄積を生かし、さらなる発展を遂げることが期待されている。その軌跡と今後の展望について詳しく紹介する。

過去開催の振り返り:関西物流展の軌跡

過去開催の振り返り:関西物流展の軌跡

これまでの5回の開催を振り返ることで、展示会がどのように進化し、業界にどのような影響を与えてきたのか、谷氏と岩本氏の言葉も交えて振り返ってみよう。

第1回(2019年):関西市場の開拓

関西物流展の発端は、西日本の物流業界に特化した展示会が存在しなかったことにある。関東には既に大規模な物流展示会があるが、関西の商圏に適した商談の場が求められていた。そこで、関西市場に根差した展示会として開催が決定。初回は513コマ、230社が出展し、来場者は2万1432人。物流機器メーカーや倉庫設備関連企業が中心だったが、「関西にも物流展が必要」との声が多く寄せられた。

関西物流展の発端は、西日本の物流業界に特化した展示会が存在しなかったことにある。関東には既に大規模な物流展示会があるが、関西の商圏に適した商談の場が求められていた。そこで、関西市場に根差した展示会として開催が決定。初回は513コマ、230社が出展し、来場者は2万1432人。物流機器メーカーや倉庫設備関連企業が中心だったが、「関西にも物流展が必要」との声が多く寄せられた。

第2回(2021年):コロナ禍での試練と変化

2020年開催予定だった第2回は新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期となり、21年6月に感染対策を徹底し開催された。出展は751コマ、334社。この回から来場者の傾向が変化しており、企業の出張規制により、経営層や意思決定者の来場が増加。結果として、来場者数は1万7497人と減少したものの、商談の質は向上した。

2020年開催予定だった第2回は新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期となり、21年6月に感染対策を徹底し開催された。出展は751コマ、334社。この回から来場者の傾向が変化しており、企業の出張規制により、経営層や意思決定者の来場が増加。結果として、来場者数は1万7497人と減少したものの、商談の質は向上した。

第3回(2022年):自動化・省人化の台頭

2022年は764コマ、311社が出展し、来場者数も2万2355人と大幅に増加した。この回から「自動化・省人化」「AI・IoT」の分野が急成長。WMS(倉庫管理システム)やロボティクス関連の出展が拡大し、従来の倉庫設備や輸送機器に加え、ソフトウエアやクラウド技術を活用した新たなソリューションが増加した。

2022年は764コマ、311社が出展し、来場者数も2万2355人と大幅に増加した。この回から「自動化・省人化」「AI・IoT」の分野が急成長。WMS(倉庫管理システム)やロボティクス関連の出展が拡大し、従来の倉庫設備や輸送機器に加え、ソフトウエアやクラウド技術を活用した新たなソリューションが増加した。

第4回(2023年):デジタル技術の拡大

出展規模は933コマ、361社へと拡大。AI・IoT関連企業の出展が増え、展示エリア全体の20%を占めるようになった。自動倉庫システム、ロボティクス、クラウドWMSなどが注目を集め、物流業界でのデジタル化が加速。来場者もDX推進のための具体的な技術や導入事例を求める傾向が強まった。

出展規模は933コマ、361社へと拡大。AI・IoT関連企業の出展が増え、展示エリア全体の20%を占めるようになった。自動倉庫システム、ロボティクス、クラウドWMSなどが注目を集め、物流業界でのデジタル化が加速。来場者もDX推進のための具体的な技術や導入事例を求める傾向が強まった。

第5回(2024年):物流不動産と国際化の兆し

2024年の第5回では、1046コマ、376社が出展。物流機器・IT企業に加え、物流不動産業界の出展が増加。三井不動産、野村不動産、阪急阪神不動産など大手デベロッパーが参入し、物流施設の共同活用やサブスクリプション型倉庫といった新たなビジネスモデルが提案された。また、中国や東南アジアの企業からの関心も高まり、国際化の兆しが見え始めた。

2024年の第5回では、1046コマ、376社が出展。物流機器・IT企業に加え、物流不動産業界の出展が増加。三井不動産、野村不動産、阪急阪神不動産など大手デベロッパーが参入し、物流施設の共同活用やサブスクリプション型倉庫といった新たなビジネスモデルが提案された。また、中国や東南アジアの企業からの関心も高まり、国際化の兆しが見え始めた。

このように関西物流展は、初回からわずか5年で規模を2.5倍に拡大し、物流業界での重要な展示会へと成長した。谷氏は今後について、「物流のあり方が変わり、人手不足やDXの進展、国際物流の強化といった課題に対応する展示会へと進化させる必要がある」と語った。岩本氏も「国際化を進め、アジアや欧米の物流企業との連携を強化し、技術交流の場を提供していきたい」と展望を述べた。

関西物流展は、最新技術とビジネス機会を結びつける場として、さらなる進化を遂げていくことが期待される。

過去開催を踏まえて今後どう変わっていこうとしているのか

過去開催を踏まえて今後どう変わっていこうとしているのか

第6回関西物流展ではこれまでの経験を生かしながら、「物流課題解決の場」としてさらなる進化を目指している。その中でも特に注目すべきポイントは、次の3つに集約される。

(1)展示会のさらなるテーマ性の明確化

これまで関西物流展は、幅広い分野の出展者を集めてきたが、企業数の増加に伴い、より明確なテーマ設定の必要性が高まっている。特に「自動化・省人化」「AI・IoT」「物流不動産・インフラ」の3つのカテゴリーは、今後の核となる分野とされる。また、展示エリアをカテゴリーごとに区分することで、来場者が効率的に情報収集できるよう工夫。競合同士が隣接する配置となる場合も、比較しやすいゾーニングが施されている。

(2)国際色の強化とグローバルな視点の導入

▲HAI ROBOTICS(中国)の自動化ソリューション

日本国内の物流展示会は国内市場向けが中心となりがちだが、関西物流展では海外企業の出展を増やし、特にアジア圏からの参加を促進する方針だ。海外パビリオンの設置やネットワーキングイベントの開催を検討し、日本企業とグローバルなビジネスマッチングの機会を提供することが重要視されている。

(3)物流不動産の役割拡大と業界構造の変化

物流不動産の役割は、単なる倉庫提供から高度な自動倉庫や共同利用型物流センターの導入へと変化している。関西物流展でもこの流れを受け、物流不動産企業の出展が増加。特に「共同活用」「サブスクリプション型倉庫」「先端技術による効率化」などの提案が増え、業界の変革を促している。

また、荷主企業と直接商談できる場としての役割も強化。従来は3PL経由の契約が主流だったが、荷主企業が物流に直接関与するケースが増え、関西物流展がその情報収集やネットワーキングの場として機能し始めている。

第6回関西物流展は、物流業界の最新動向をキャッチする絶好の機会である。物流の未来を見据え、新たなビジネスの可能性を発見していただきたい。