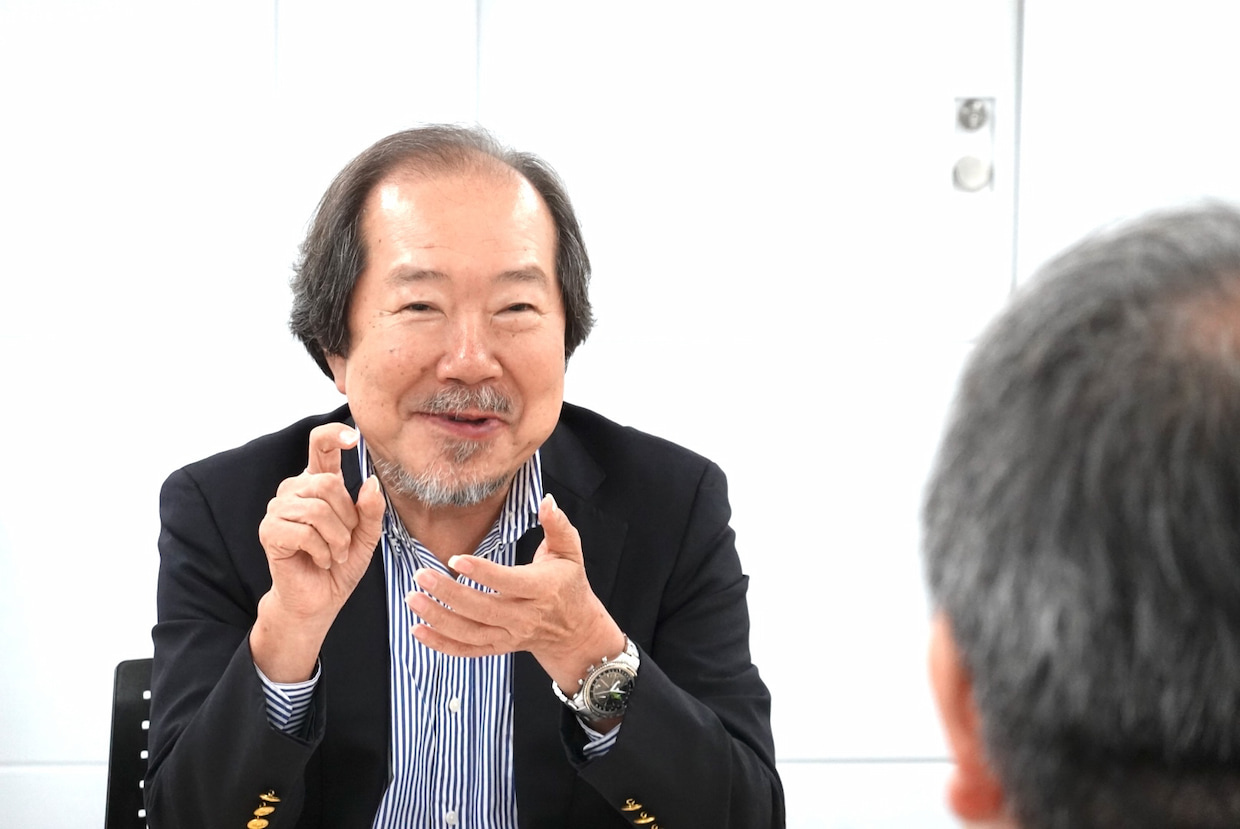

▲JILS総合研究所 北條英所長

話題2025年秋に開催される「国際物流総合展2025 第4回 INNOVATION EXPO」に向けて、日本ロジスティクスシステム協会(JILS)理事であり、調査研究機関、JILS総合研究所の所長を務める北條英氏が、展示会の意義と物流業界を取り巻く課題について語った。

北條氏は、 今回のINNOVATION EXPOについて、「改正物流二法の施行後はじめての開催であり、これまでの開催とは意味合いが違う」と語る。

これまでの展示会では「物流コスト削減」といった観点でソリューションを吟味するという傾向が強かったのに対して、今回は改正法にどう対峙するのか、来場者、出展者それぞれに、提示するべき解決策が求められる状況だ。

<インタビュー全編>

大きな課題となる、物流効率化のKPI測定、可視化

大きな課題となる、物流効率化のKPI測定、可視化

「特に、特定荷主の対象となる企業が3200社とされている。これはJILSの法人会員数の10倍に及ぶ荷主企業が、法的義務を負いながらロジスティクスに取り組むということ。極めて大きなインパクトがある」(北條氏)

特定荷主が負う法的義務として2つのKPIが定められた。1つはロードファクター(積載効率)の向上、もう1つが荷待ち・荷役時間の削減である。「それぞれの数値目標に向けて大きな課題感を持って取り組むことが大前提だが、多くの荷主事業者にとってはその数値の可視化が大きな難題」(北條氏)だ。自社物流のロードファクターや、荷下ろし現場でのドライバー拘束時間を把握している荷主は限られており、来年4月の法令施行に向けては懸念も拭えないと語る。

積載状況や待機時間の“見える化”が急務だが、その測定が新たな課題となるのは明らかである。北條氏は、「(KPI可視化のための)要素技術は増えている。その要素技術を適切に組み合わせて、全体像としてプロデュースするような提案、システムエンジニアのような提案がもっと必要」と指摘する。

配送ルートや商品量、車両形状、日々の運行や荷下ろし現場の実態など、すべてを把握するのはあまりに負荷が大きい。北條氏は、重量物を積み込んだ際の車のバネの沈み込み量を検知して積載率可視化するような仕組み、燃料積込量と加速度から運動方程式で積載質量を割り出すような仕組み、カメラ技術で容積ベースの測定を可能にするなどの取り組みなど、新たな技術が検証され、実用化されることへ期待を寄せる。また、アップルウォッチなど既存のデバイスを活用、連携することで、トラックドライバーの現場稼動を可視化するなど、効果的な技術の組み合わせが拡大することも重要と訴える。

改正法の大きな目玉である、CLO(物流統括管理者)の設置状況については、どのように捉えているか。「すでに取り組んでいるところは取り組みの具体化へ、そうでないところは法改正も知らないといった状況では」といい、後者の方が圧倒的に多いかもと危惧する。

自社の年間取扱貨物重量が、特定荷主の条件である9万トン以上なのかの測定も難しく、ましてや着荷主事業者ではそれを算定しようという動機付けも十分ではないことが、CLO設置取り組みが加速していない要因ではないかと分析する。

北條氏は、設置プロセスの遅れが、CLO体制へのスムーズな移行の妨げになるのではと危惧し、重量だけではなく、売上高や従業員数など代替指標を提示して、能動的な特定荷主事業者としてのエントリーを促すような施策が必要だったのではないかと振り返る。罰則を伴う法制化でありながら、企業自らの自発的な取り組みを求めていることから、「いざ、フタを開けてみると3200社ではなく1000社しか取り組んでいなかった、ということもあり得る」として、実効性を伴った制度として機能しないままスタートする可能性に警鐘をならす。

乗り越えた24年、だが正念場はこれから

乗り越えた24年、だが正念場はこれから

24年問題は、NX総研のレポートが「(19年と比較して)24年度に不足する輸送能力は14.2%(4.0億トン)、30年度に不足する輸送能力は34.1%(9.4億トン)」と分析したことが契機となった。

では、実際に24年度の自動車貨物輸送はどうだったのか。

「マクロで見れば、24年度は運び切れたということ」(北條氏)。その要因となるのは、19年比で輸送量が3億トン減少したこと、ロードファクターが9%上がったことだと分析する。ロードファクター9%の向上は、輸送量2.5億トン分に相当する。3+2.5=5.5億トンの削減で、当初不足するとされていた4億トン分をカバーした形だ。あくまでもマクロでの測定ではあるが、北條氏は「一定の政策効果が出ている」と評価する。行政が物流の見直しを強く呼びかけ続けてきたことで、JILS会員企業でもリードタイムの見直しに取り組んだなどの事例が増え、より効率的な輸送、積載率向上に貢献しているのではないかという。

では、30年度も一安心かというと、もちろんそうではない。「輸送量が24年度そのままで推移したとすれば、30年度の輸送力を賄うのに必要なロードファクターは0.61。これは積載率8割、実車率8割が必要という、あり得ない数値。5年後に向けては、より強烈な切り札が必要」(北條氏)

北條氏はその切り札として、自動運転トラックや、ダブル連結トラックなどをあげる。一方で、その社会実装にはまだまだ課題があることも確かだと付け加える。

そもそも既存のトラック輸送と自動運転トラック輸送、さらにはトラック輸送と鉄道輸送が同じ条件でコスト比較されること自体に無理がある。「モーダルシフトが叫ばれるが、税金で道路が整備されるトラック輸送と、線路も自分で整備、保守しなくてはいけない鉄道事業者による輸送が同じ条件であること自体がおかしい」(北條氏)。同様に先進的な技術開発やインフラ整備に莫大な投資が伴う自動運転では、既存のトラック輸送とコスト競争などできるはずもない。トラック輸送一極集中から脱却し、鉄道・海運・航空、さらには未来技術の活用など、輸送手段間のイコールフッティング、制度やインフラ整備の見直しが不可欠だ。民間主導で難しい改革には、行政が関わっていくことも必要となるだろう。例えば、カーボンニュートラルへの貢献など「運び方」もKPIに含めるような方向性も考えられる。

港湾戦略を見ても、世界の動向や地政学などから、これまでの戦略港の位置など見直す必要はないのか、国際競争力の強化、日本経済の成長戦略に必要な港はどこか、そこまでどう運ぶかなど、これまでの輸送形態、バランスを見直すような政策が必要である。

発・着荷主ともに、より法令順守と人を中心とした活動を

発・着荷主ともに、より法令順守と人を中心とした活動を

物流法の改正で「第2種荷主も義務を追うことになったのは大きな意義がある」と北條氏は語る。加えて今後も検証が続く下請け事業者との取引適正化において、「物流に責任を持つべき荷主像」が、発荷主だけでなく着荷主=第2種荷主へと広がり、これまで物流効率化の議論から外れていた「受け取り側」にも、物流の最適化・ドライバー環境改善に向けた当事者意識と行動が求められる時代に入った。

「そもそも、荷下ろし現場でドライバーが契約相手ではない着荷主の指示に応じて荷役させられるなど、製造の現場などと比較すればあり得ないこと。労働の指揮命令系統を逸脱した行為が慣習化しているのは、やはり物流2024年問題の背景に、人権の問題があるのではないかと考えさせられる」(北條氏)

こうした悪しき慣習を打破すべきCLOには、“Logistics”だけではなく“Legal”、法令順守の姿勢もより強く求められるということだろう。

INNOVATION EXPOに課せられた役割

INNOVATION EXPOに課せられた役割

この国の人口減はますます深刻な課題となり、そのための投資、制度変更は必須である。当初想定された24年の物流を乗り切ったのには、積極的な政策の後押しで行動変容が促された成果もあるだろう。その一方、性急な規制が実運用のハードルとならないような柔軟性にも言及する。現在検証が続くとされる最低運賃規制導入の動きにも、日本経済成長の推進力であった「自由競争を阻害することがないよう」注視が必要だという。

北條氏は、レギュラー開催の「国際物流展」と、そのスピンオフ開催である「INNOVATION EXPO」をよりはっきりと色分けすることも必要かもしれないと語る。INNOVATION EXPOでは、主催者としては要素技術を掘り起こし、「来場者にはその適切な組わせや運用のアイデア創出、プロデュースしてもらいたい」と呼びかける。複数の要素技術を組み合わせ、課題解決につなげる提案型の企画展や、まだ商品にはなっていないような技術、アイデアが集まるのが、INNOVATION EXPOとなるかもしれない。まだ商品にはなっていなくても、適切な技術と技術を組み合わせれば、新たな気づきを生み出せる、そんなプロデューサー的な視点を持った来場者が増えることにも期待したい。