(イメージ)

話題もはや国民生活の基盤を成すインフラとして定着している宅配サービス。インターネットの普及で生まれた新たな購買方法であるEC(電子商取引)は、2020年初頭からの新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛の動きを受けた「巣ごもり消費」の広がりで一気に国民に浸透した。

店舗からネットへ。購買スタイルの急速なシフトは、国民の生活の在り方をも変えようとしている。ECによる購買は、あくまで生活をより豊かにする嗜好(しこう)品が主な対象であった。ところが、コロナ禍による巣ごもり消費スタイルは、こうした既成概念を打ち破った。

今や、生活必需品から趣味のグッズまで、あらゆる商品をECで取りそろえることができるようになった。コロナ禍を経験しなければ、これほど早く購買スタイルのシフトが進むことはなかったであろう――。それが流通・物流業界に身を置く人間の率直な感想だろう。

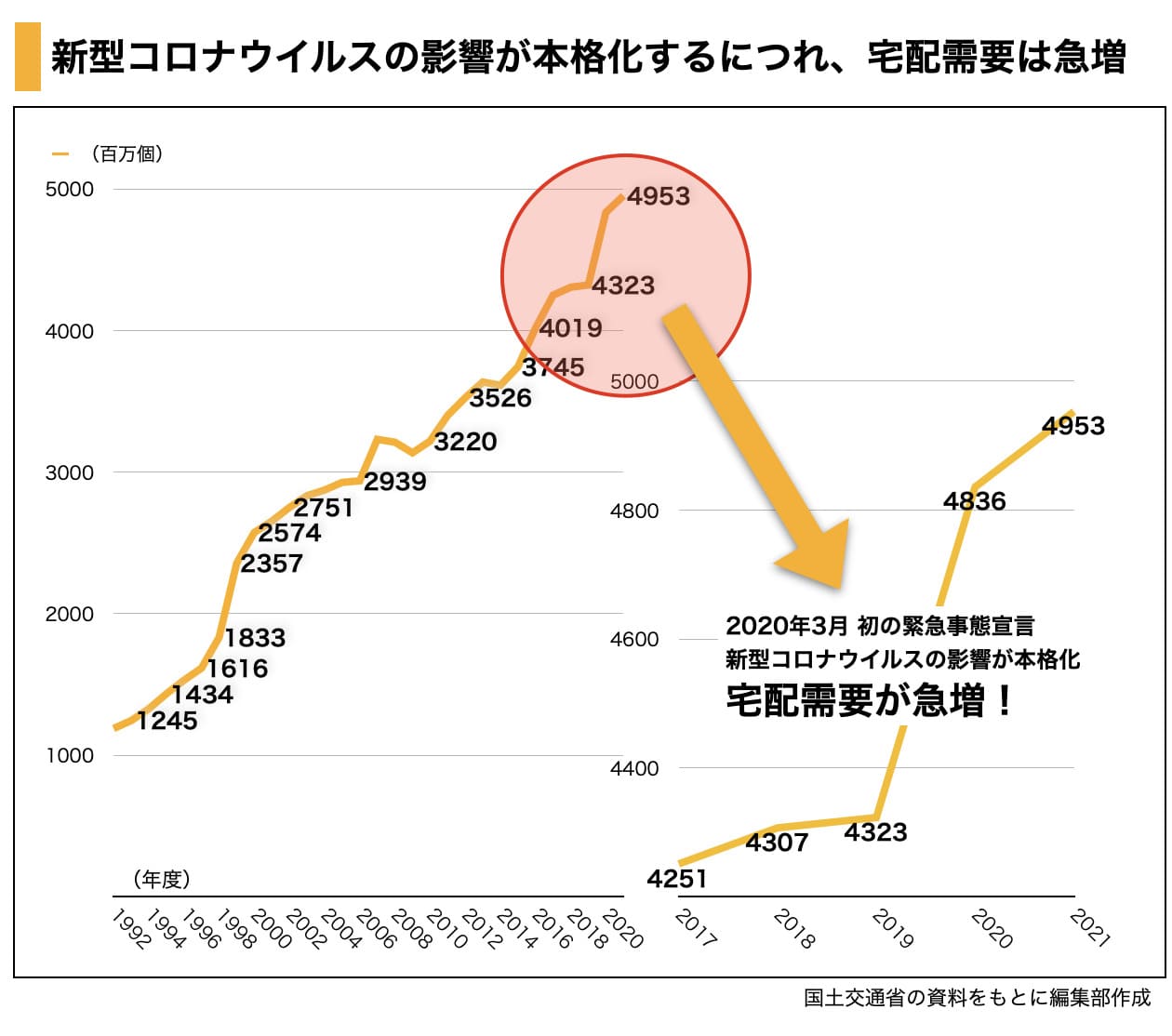

国土交通省がまとめた21年度の宅配便等取扱個数の調査によると、宅配便利用個数は49億5300万個で前年度実績を2.4%上回り、7年連続で増加した。大手宅配事業者を中心に、中小や個人事業者も含めた宅配荷物サービスの需要は、増加の一途をたどっている。

宅配事業者も、さまざまな思惑や曲折を経てEC関連事業を基幹ビジネスの一角に据えるようになってきている。ビジネスモデルの構築における考え方はさておき、もはや参入を見送るにはあまりにも市場に対する影響力の強い領域になっているからだ。

とりわけ、こうした傾向の顕著なのが、食品と医薬など医療関連商材だ。まず食品は、スーパーマーケットをはじめとする小売店舗が大中小さまざまな商圏を確保しながら流通システムを構築してきた代表的な領域だ。

(イメージ)

生鮮品をはじめとする食材を供給する拠点として、こうした小売店舗は機能してきたものの、コロナ禍を契機として様相が急変。スーパーがECビジネスを展開するなど、新たな事業展開に乗り出すことで消費者のニーズの多様化に対応している。

一方で、医療関連商材については、関係する規制の緩和なども追い風にして、ECビジネスの拡大に一役買っている。中でも、処方薬を自宅で受け取るサービスは、ECサービスの“成熟”度合いを示唆する事象として注目すべきだろう。10年前にそんなサービスが普及することを誰が想像したであろうか。

こうしたECビジネスを支えるのは、大手や中小の宅配事業者だけではない。軽バンを使って荷物を配達する「貨物軽自動車運送事業」、いわゆる軽貨物事業を展開する個人事業者は、ECをはじめとする宅配サービスの中でも顧客に配達する「ラストワンマイル輸送」を担う重要な役割を果たしている。街でしばしば見かける、黒ナンバーを搭載した軽バンを操りながら配送する事業者がそれだ。

軽貨物事業は、現代の社会を映し出す鏡のような存在ではないか。そこから見える風景は、国民の生活スタイルの急変する姿と将来像を浮き彫りにする。LOGISTICS TODAYの新連載「ドライバー日記」は、こうした観点からラストワンマイルを中心とした輸配送の現場を報告するとともに、見えてくる問題点に基づく提言も発信していく新コーナーである。